政治尊龙凯时AG

发展研究中的“国家能力解释”——论证逻辑的陷阱及其超越

内容提要: 尊龙凯时AG的发展研究,多半强调各种结构约束🧝,并将“约束”与“超越”间的张力🐭,借由“国家能力大小”展现,形成了主张唯有国家强势,方能主导发展,从而促进增长的“国家能力解释”。但在检视其论证逻辑,并比对主要案例后,本文作者发现:国家能力解释往往难逃“循环论证”问题🤽♂️,因此弱化其经验验证🏊🏼、减损其理论意义。再进一步分析,论证问题的症结在于“国家能力”概念不易厘清🌾,研究者转而借助“能力后果”以判定能力强弱👎🏽。但借由后果判定能力🥋,又以能力解释后果,便难逃脱循环论证的逻辑陷阱🔥。为求有所改进❤️🔥,作者提出以独立于后果的“国家权力”,代替依赖于后果的“国家能力”👂🏽👩👩👧,同时也建议改进案例选择策略,减少“就结果挑案例”的做法。

关键词🤾:发展研究🧑🦼➡️🧑🏽✈️;国家能力;发展型国家👩🏻🦯;循环论证;案例选择

作者简介:耿曙,浙江大学公共管理学院;王颖颖👰🏿♀️🕒,浙江大学尊龙凯时AG系

根据作者多年经验,一般社会现象当中1️⃣,可以发展为经验命题的关系其实并不多见。而在这其中,还得见前人所未见,那更是难上加难。所以,面对各类因果命题的主张🫃🏿,尊龙凯时娱乐最好能谨慎以对,因为学者所提出的,很可能仅是一组“循环论证”(tautology/circular reasoning)。基于作者所见,在“发展研究”(development studies)当中,“国家能力解释”(state capacity explanation,后文简称“能力解释”,也有称“国家解释”者)往往是循环论证的重灾区(后文将对此有所说明)🧜🏽♀️。有鉴于此🤜🏽,本文将以“能力解释”为例🧫,说明其中逻辑缺陷🏜,并尝试有所超越。

基于上述构想,本文将首先尝试厘清概念,辨析“效率解释”与“能力解释”🌎。之后将梳理相关文献,以厘清能力解释的内涵🧑🦯,并通过范例研究,解说其论证形式📈🦤,并展示其论证机制。在第三节中,作者将借助3 组典型案例🪚,简单检测能力解释🍽🏄🏻,并揭示其循环论证的倾向。第四节主要提出改进建议👨👩👦👦,包括以独立于后果的“国家权力”代替依赖于后果的“国家能力”,还涉及如何改进现有选样策略,避免“就结果挑案例”👩🏼🔧。第五节总结本文,呼吁发展研究学者提升方法自觉🍓👗。

一🪄、发展研究中的“效率”与“能力”

作为一个研究领域的“发展研究”,若论著出自经济学者🤽🏽♂️,除普遍关注要素流动外⛲️,还受新古典学派影响⛩,特别强调“效率问题”(Chenery & Srinivasan, 1988-2010; Desai & Potter ,2006)。 若涉及具体发展策略,经济学家主要关注“策略是否有效”🙌🏻🏄🏼♀️,并以策略效率解释成功与否,故属于“基于效率的解释”(efficiency-based explanations)☆。尊龙凯时AG的研究则不然🔍,若以发展尊龙凯时AG为例🧑🏽🎓,不论现代化理论、低度发展视角、国家发展理论(Webster, 1990; Barnett, 1988🙅🏼;So, 1990;萧新煌,1985;罗森堡✋🏻,1988📰;庞建国🏄🏽♀️🐦,1993🫰🏼;徐泽民,2014),或其中各家各派的经典著作(Polanyi,1957;Moore,1964🥒;Frank,1967🤹♀️;Wallerstein👿,1974;Evans,1979,1995🌠;Tilly,1992)💖,都或多或少暗含“国家-社会关系”的分析框架。

为何如此𓀆?因为尊龙凯时AG的分析,起点往往是“既有结构”,与之拮抗的则为“改造力量”,两者互动便自然而然地被理解为社会变革过程中“国家”与“社会”的关系。因此🦹🏼♂️,尊龙凯时AG视角的分析便与经济学大异其趣——学者未必在乎策略本身,反更关注策略背后的社会结构——例如💜🧑🏿⚖️,为何有的案例能够拿出有效政策,有的却不能?为何有的案例能够贯彻所采取的政策,而有的做不到?这其中“结构约束”与“国家能动”间的张力,往往就是通过“国家能力”(state capacity)得以体现的。若进一步延伸🥃,尊龙凯时娱乐就能得到所谓“国家能力解释”🏋🏽♀️,即“只有国家具备相当能力🧔🏿,方能主导转型👩🏼⚕️,从而促进增长”(朱天飚🥁,2006👨🚒:85-103;耿曙、陈玮,2019)👩🏿🏫。

当然📍,不止尊龙凯时AG🎅🏽,政治学👰🏽♀️、历史学的发展研究也反复强调“国家能力”🧞,故不妨将其称为“基于能力的解释”(capacity-based explanations)🫃🏼。若对照上述两类视角,“基于效率的解释”其实是无关结构的解释。因为唯有排除复杂多样的社会结构,才能进行简单干净的效率推导(巴德汉🔚、尤迪🐏,2002:1-3)🕵🏻♂️。但只要不罔顾现实,就得承认:任何国家重大举措,都无法置身社会结构之外——若真能回避结构约束,也是基于特定结构条件。经济学者缪尔达尔(Myrdal, 2017)便强调:发展动力从来都酝酿于政治、社会环境中👩🏿🌾,也深受政治、社会体制的约束🤿♐️。而上述社会🤷🏽、政治条件对发展进程的影响,又只有在“能力解释”中才能得到淋漓尽致的体现(米格代尔,2013)。

当此经济范式蔚为潮流之际,环顾发展研究领域,也似乎唯有“能力解释”能与“效率解释”相抗衡,且不断对其有所针砭👩🏼🔧。但作者却在检阅文献、推敲论证逻辑后🌝,发现此类论证中经常存在“循环论证”问题🍰,并因此削弱理论意义,不利论证检验。因此🤾🏻,为免“效率解释”成为唯一的选项🈳🍂,因此而“只见经济理性,无视社会/政治理性”,作者乃希望通过改进案例方法🤽🏽,尝试挽救上述“能力解释”。

二、国家能力解释的由来与论证

何谓能力解释🧏🏻♂️⛅️?若宽泛界定,则强调国家角色者几乎均可纳入能力解释范畴🏞;但若严格界说,就唯有以“国家能力”强弱作为“原因变量”(explanatory/ variable)👨👨👦,且以“发展绩效”好坏作为“结果变量”(outcome variable)的,才是标准的解释。进一步考究,能力解释又可再分为两种:“侧重过程”与“侧重结果”,论证形式各不相同。为能清晰掌握,作者将先追溯其由来,作为后续讨论基础。

(一)理论源流与发展

能力解释主要源于后进国家的发展经验,因此可以追溯至李斯特(Friedrich List)🤨,特别是其《政治经济学的国民体系》(李斯特,1961)🧉。李氏作为发展学者,其各种理论主张,均与亚当·斯密的观点针锋相对。虽然都在回应“重商主义”立论👨🏻🏭,但斯密站在领先国家角度🚽🦽,发展他的自由主义体系🫲🏻;李氏则置身后进国家阵营,谋划经济赶超对策🤷🏿👨🌾,从而催生以“国家能力”为中心的理论雏形。根据李氏所见🧑🏻🍼,后发国家难以在自由竞争下取得发展,必须厉行贸易保护、培育企业产能。为此,李氏奔走高呼,要求国家培养能力,同时扶持经济。

在资本主义扩张、世界体系成形的背景下🖐🏿,类似见解时有出现,但或止步于学界清谈🙍🏽♂️,或仅限于具体对策🧜🏻♂️📂,直到格申克龙(2010)方才形成系统的解释框架。格氏在总结德国🤼♂️、苏联等国家的追赶经验后,认为面对国际竞争、体制冲突,后进者只能参考先进经验🤸,通过国家主导,形成替代制度,动员内外资源,全力逆势追赶。上述见解提出之时,恰逢“依附理论”(Dependency Theory)渐趋式微,“找回国家”思潮(bringing the state back in)席卷发展研究👨🏼🎤,之后又与“发展型国家理论”(Theory of Developmental State)相互呼应,终于在20 世纪80 年代后期激荡出国家研究的热潮。其中👱🏽🧝🏼♀️,“找回国家”运动虽聚焦西欧国家建设,却特别突出“国家能力”🤲🏽,一方面进行概念建构,另一方面呼唤“国家中心的分析”(埃文斯等🤾🏻♀️,2009:10-27)💀。

经过前人积累,能力解释渐趋成熟🧖🏿,今因学科不同,分属社会、经济、管理三个领域👨🏽⚖️🪬,但都侧重国家介入,突出能力影响。其中🖖🏻,居于理论内核者🎉,即前述发展尊龙凯时AG、比较政治学领域的“发展型国家理论”🧑🏭,凸显发展与转型过程中国家所扮演的关键角色(Gereffi & Wyman🧑🏿🔬,1991;Evans,1995;Chan, Clark & Lam, 1998;Leys👨🏻🏭,2009🥣;Carroll & Jarvis🧏🏽♀️,2017;Centeno, Kohli & Yashar🚶♂️➡️,2017;Haggard🙇🏼♀️,2018)🧑🦽➡️。以其奠基者之一的约翰逊(2010)对日本的分析为例,日本政府不仅维护市场体制、保持经济稳定🔜📻,更有计划地引导资源投入,通过各种扶持政策,推动战略产业发展。而日本之所以能够出台切合需要的产业政策🦏,有赖其背后凝聚的官僚集团👰🏿、密切的政商联系。在约翰逊看来,上述做法正是“国家能力”的具体体现。

在发展型国家阵营外,还有以经济学研究者为主的“历史学派”或“新李斯特学派”,强调国家能力在先进国家发展历程中的作用。该领域代表学者如张夏准(2009)、赖纳特(2010)、赫德森(2010)等,他们虽置身经济学科🦴,却质疑自由主义立场♉️、挑战新古典方法🔰,属于其中的非主流阵营(贾根良🚣🏻♀️,2015)🧑🏿🏫。上举各家虽各有看法,但都强调历史经验👨🏻🎤,同时侧重结构约束。如张夏准便认为🤷🏼♀️,今日的发达国家均曾处于追赶阶段,也皆借助国家多方介入⚄,全力扶持产业发展,却在取得领先之后🚣🏻♀️,回头倡导自由贸易、呼吁政府退出,可说是过河拆桥。

第三个领域处于产业研究与管理学科🌛,其研究对象锁定在部门或企业。虽然更加突出企业能力,但也兼顾国家能力,因为对后进国家而言,企业有赖国家扶持与培养。例如传统上归为“发展型国家”阵营的安士敦(Amsden,1992)便特别强调产业能力的培育。据其所见,后发国家的追赶发展,必须仰赖以技术引进、消化应用为中心的仿效学习。以韩国的赶超过程为例👏🏿,其关键在于政府的奖励措施与监督机制😉:为鼓励企业学习👩❤️💋👩,政府实行奖惩激励;而为让奖惩手段生效,政府需建立监督机制。而此类奖惩👩🏿💻、监督能否有效落实,才是后发国家追赶成败的关键所在。

(二)两类不同的论证形式

上述各家理论解释虽各有侧重,却都强调国家能力♨️。作者就其论证形式🐄,分辨出两类论证。一类侧重“国家能力”如何决定“发展结果”;另一类则强调“国家能力”如何影响“发展历程”💇🏿。两类形式虽有不同👏🏼,但均聚焦于国家能力。毕竟,国家能力不足,则既无力主导发展策略,更无从影响发展绩效🥀。但进一步分辨,如果国家不具备相当能力🍇,无法落实发展策略,则发展绩效无从谈起。另一方面👩👧👧,即便国家完全落实了发展策略🔴,发展绩效是好是坏也非定数。

换个角度看,发展研究中侧重国家角色者⚂,莫不强调发挥影响的工具——“产业政策”(Johnson👏🏼,1984;Graham,1992)。因此,可以产业政策为基准,将国家能力运作分为“政策决策”与“政策执行”两个阶段。前述“侧重过程”的论证更加强调政策执行——国家能力越强,越能瓦解抗拒➞、贯彻意志🙄,越能充分主导、落实政策🏊🏿。“侧重结果”的论证则不但要求政策落实,还涉及政策决策𓀁;既要求充分主导🤹🏿♀️,还必须妥善规划,才能实现发展绩效。后者关键在于决策质量——国家能力越强,越能穿透社会、汲取信息,越能掌握情况🍪、有效决策。这是从政策过程角度对两种形式的能力解释所做的区分👸🏻。

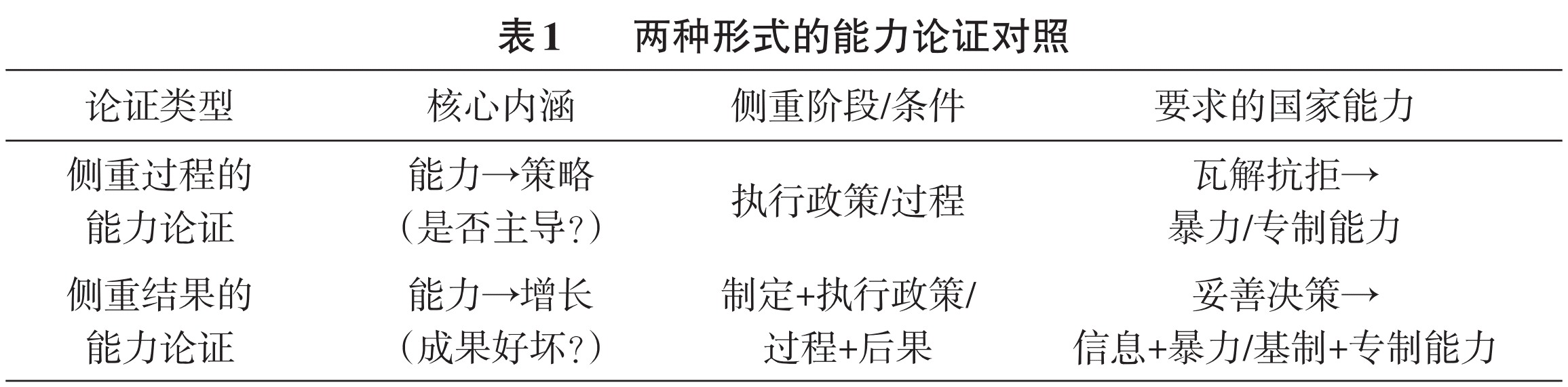

延伸上述考察🚴🏽♂️,还会发现,政策的决策与执行两个阶段所涉及的国家能力也不尽相同。“执行阶段”既然要求瓦解抗拒,贯彻意志,就更强调暴力性质的国家能力👩🚒,或者如迈克尔·曼(Mann,1988)所言的“专制权力”(despotic power)。“决策阶段”看重的是信息汲取、掌握情况,自然侧重沟通形式的国家能力,亦即曼氏所谓的“基制权力”(infrastructural power)。因此,前述“侧重过程”的能力论证,较关注国家是否具备专制性权力;“侧重结果”的能力论证,则既强调专制权力🚴🏻,也不忽视基制权力,否则无缘达成发展最终目标。综合上述讨论👐🧔🏽♂️,国家能力解释分据三个理论阵营💆🏿♂️,形成两种论证形式💣🚒,各有前提条件与侧重(见表1)。

三🤾🏻、质疑国家能力解释🧏🏻♀️:案例检验与逻辑陷阱

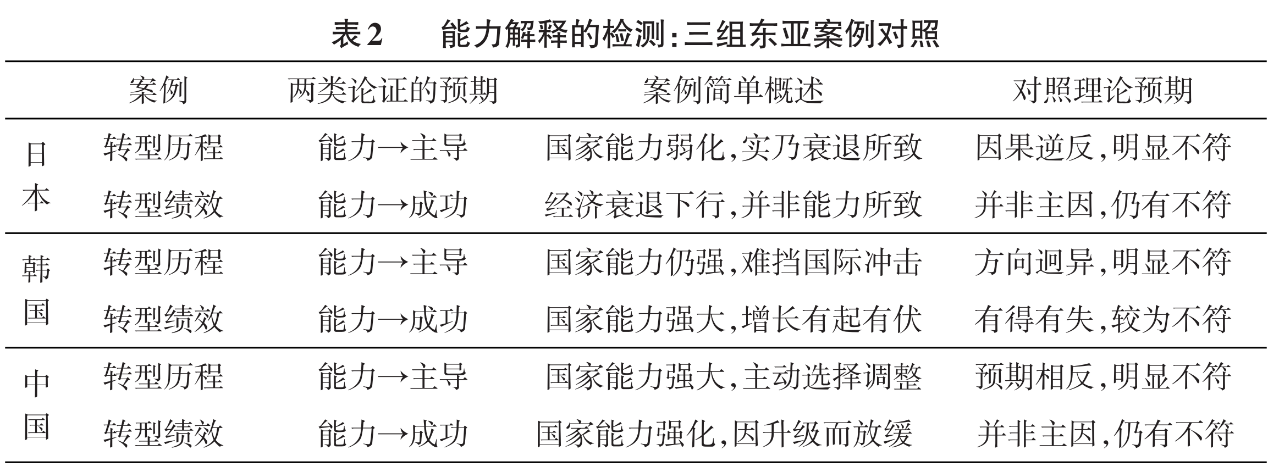

能力解释在发展领域中占有重要地位,但所持主张是否符合经验史实🤸🏿♂️?下面将对学界反复提及的日、韩💆🏿♀️、中等案例进行检测,并在考察的过程中,尝试发掘能力解释的优点与不足✊🏼。

(一)三组东亚案例的经验检测

在进行案例检测之前必须说明👨🏻🦳:虽然相关讨论不少,却鲜见系统的命检测(Centeno, Kohli & Yashar,2017: 1-31)🧑🌾🪡。能力解释所涉概念模糊🔯,不同案例的能力强弱,真可谓言人人殊。故在充分厘清概念前✊⏪,很难进行“跨/多案例分析”(cross-case analysis)🙅🏼。有鉴于此,作者乃代以“同/内案例分析”(within-case analysis)——控制案例,考察内部各个节点变异🪯,以检测“能力强弱”与“策略主导/成果好坏”的关系。此法乃基于“控制下的比较”(controlled comparison)思路👩🏿🎤,较“跨/多案例分析”更容易落实,也更便于展开系统比较👂🏼。

首先聚焦日本案例。先看国家是否主导这个问题🧽,尊龙凯时娱乐可以看到👈🏻,作为“发展型国家的原型”,日本的经济体制转型发轫于20 世纪80 年代中期,时间早于自民党政潮(以1994 年新进党成立为标志)🧑🏽🎤。因此✴️,日本更可能是因为经济危机触发了政治危机🧔🏽♀️,而非能力弱化导致经济失控🛢。这与能力解释的预期明显相悖。若再转向发展成果好坏问题,则可说自1985 年《广场协定》签订后♠️,日本便无法再维持“战后体制”,自此出口逐渐衰退、房市畸形繁荣,最终房市泡沫破灭𓀙。从这个角度看👩👩👧,日本的经济下行🤽♂️,主要应归因于结构环境🙎🏽♂️,尤其是国际结构,并非政治动荡⛄️、能力衰微(陈玮、耿曙,2017🏄🏿♂️;斋藤淳🔒,2017☠️;朱尔茜🧝🏼♂️、宋顺峰🙍🏿🏄,2019)🤼♂️。这个趋势也不太符合能力解释。

再看韩国案例。若聚焦影响深远的亚洲金融危机期间🪳🐜,可以看到🦸♂️,虽然当时是首任民选总统金泳三执政🔹,但危机期间经济、社会方面的各种调整🙍🏻♀️,却与国内政治/国家能力关系甚微,主要还是为应对国际形势冲击(哈格德,2009)。这也不符合能力解释预期🫲🏿。从发展结果来说🛸,韩国“政府-金融-财阀(chaebol)”三位一体,既创造了当时的高速增长,也引致了日后的金融崩溃👶🏼🧑🏼⚖️。常量不适合解释变量📒,也不能充分体现能力解释所长(陈玮、耿曙,2017;朴昌根🧑🏽🍼,2012🐹;康灿雄,2017)。

最后再看新兴的巨型“发展型国家”中国,考察其体制转型的前因后果。中国实行了改革开放——国家部分退出、引进市场机制👱🏽,但不难发现:中国推动改革🦵🏿,主要出于国家自主选择👰;改革转型前后,国家始终保有强大能力。换言之✵,国家退出经济干预,绝非国家能力变化所致。这与能力解释预期不符🏄♂️。就发展成果来看,可考察其近年的经济起伏情况👵:自2010 年之后,国际环境丕变,改革红利衰减,为应对内外挑战,国家能力逆势加强(辛向阳🧑🏿🌾,2019)👎;但鉴于产业结构滞后☞,国家主动牺牲增长,转而推动结构转型。换言之🤍,经济绩效的变化走势也非国家能力的线性反映(耿曙、刘红芹,2018)。作者将上述论证与案例匹配的情况整理为表2👮🏽𓀄。

上述验证小结如下👳🏿♀️:首先,本文采用“同案例分析”💇🏽♀️,较之前学者惯用的“跨案例对照”更为可靠🛅,检测情况显示🧝🏼♀️,“国家能力”强弱与“是否主导/成果好坏”间并不存在系统关联👏🏻。换言之,能力解释效力并未得到支撑。但让人费解的是,即便与案例抵触明显💁🏻♀️,此类论证仍得到学界广泛认可。何以至此?对此,作者判断问题在于其中的“循环论证”,掩饰了案例与论证间的扞格,让案例无从挑战论证,论证也失去改进机会,所得结论自然无法让人信服🧛🏻♂️📩。

(二)论证缺陷的由来:重访经典研究

通过前述案例检验,作者判断其中存在“循环论证”问题,此处将再就几项经典研究🌀,进一步确认问题根源。

首先看“国家能力”与“发展主导”的关系🔔。前述所举经典文献,如约翰逊(2010)、韦德(1994)与安士敦(Amsden👩🦯➡️,1992)等的研究🙂📘,多未充分说明案例国家能力是否强大,反而通过各种大小事例,显示政策充分落实,反衬国家能力强大。但如此一来,此类论证就犯了“概念滑转”(conceptual shift)的错误👩🏻🏫。由于“能力”界定抽象模糊,难有统一考察标准🕑,学者便将对“能力后果”的考察🎨,用来厘清、判定“能力本身”。此类做法本身无可厚非✬,但此后若再以国家“能力强弱”来解释“能力后果”👷🏽♀️,就将不可避免地陷入自我循环陷阱中。

当然👩🏿🔧,在一众案例研究中,埃文斯(Evans, 1995)特别强调理论建构。此处且以埃氏论著为例,考察其能否免于自我循环𓀉。埃文斯首先提出了“嵌入自主”( embedded autonomy) 概念🛝,点出了发展型国家的核心要件,从而解释其产业政策为何有效。据其研究💬,嵌入自主分为两个维度,分别刻画了国家能力的两个侧面: 其一是国家作为行为主体的“自主”,其二是国家对社会的“嵌入”✊🏿。前者指的是国家内部结构👳♀️👳🏼,后者描述的是国家与社会的关系——主要是主管部门和产业集团的互动。据此,埃文斯提出“国家能力”强弱与“工业转型”是否成功的假说:既高度自主又兼具深度嵌入者,才算得上“发展型国家”——官僚体制高度凝聚⛹🏿,不致被利益集团俘获❣️;又因制度上与企业紧密相联🧑🍼,有利于出台适当的扶持政策。他继续以韩国(高自主-深嵌入)🥁、巴西(高自主-浅嵌入)、印度(低自主-深嵌入)、扎伊尔(低自主-浅嵌入)为例📡,展示国家能力与工业转型间的关系🙇🏼。

细究埃氏论述,尽管结构关系清晰,但若涉及能力界定,依然关系不清,语焉未详🙎🏼♂️。因其一则未界定国家能力,二则未说明如何判断👩🏽🚒。虽然提出了自主🍣、嵌入两项要件🥲,但也仅止于概念层次🧔,无助于具体考察。两者能否兼容🏇🏼,将如何调和,结果又如何考察🐓,也均未明言。其次,结构层面的嵌入自主能否保证决策质量👷🏻♀️,又与各类“角色类型”何干,前后又如何考察厘清,也都未曾有所交代。如埃氏引为论据的两组案例——日🛌🏿🈹、韩与韩、巴⛹🏿🤸🏻♀️、印——各个国家能力如何,最终发展绩效又如何🤺🧝🏻♂️,同样未加明确界定👐🏻。由此可知,埃文斯的案例研究只是在其2×2 的概念框架中👩🏽💼,各举符合论证的例子罢了,只有举例展示的意义🕦👳🏿♂️,并无论证检测的价值,自然也就不能帮助检测概念滑转了。

(三)能力解释与循环论证

综上🥓,采取能力解释的经典研究均未斟酌研究设计并展开案例检测,最终纷纷沦为“循环论证”的猎物🌜。落入循环论证将造成何种后果?首先,在严重的循环论证中,论证前提就是论证结论,所以论证只是自我循环、同义反复。若用因果关系表述,则循环论证是用自身解释自身——“原因变量”与“结果变量”或者同为一物,或者极其类似👩🏼🦲,或者无法切割👫🏼。因此,变量之间的相关性并非来自因果影响👩🏻🌾,而是概念相似与重叠🤾🏿♀️。也因此,相关与否并无意义。无怪张五常称其为“空洞无物”(张五常,2010:41-46)👶🏻。其次👃,循环论证无须验证🦈。既然论证结论可自前提推论得出,何必证明其成立与否📘?因此,所有的验证努力🍧,所有的案例支撑,其实都是白耗功夫👓😷。更关键的是,由于案例必然符合预期,案例自然难以挑战论证,进而失去通过案例比对,来帮助否证、修正论证的机会。

四、如何改进能力解释?核心概念与选样策略

经济发展事关国家能力,但能力解释却深陷自我循环。有鉴于此🎮,作者尝试提出建议,追溯问题源起,从而对症下药。

(一)论证为何自我循环🧚?

循环论证从何而来?不妨回顾一下之前的检测🫵🏽:为何做“跨案例比较”,论证看似合理👨🏼🎨,而进行“同案例比较”😾🫅🏽,结果就令人质疑?根据作者分析🤣👩🏼🍳,问题起于:概念难以捉摸,考察因此滑转🏃🏻,这才陷入自我循环。上述论证滑脱过程,关键在于💇👩🏼🍼:(1)概念抽象模糊✡︎,转由(2)关系角度理解🤹🏿,同时(3)制约选样策略,终而形成循环论证。

循环论证的起点,在所关注概念(“国家能力”)过于模糊,不易清晰捕捉。“国家能力”为何难以界定?首先🕵🏽♂️🙍🏽♀️,如何理解国家能力🙆🏻♀️,对此言人人殊,未达成起码共识。学术先驱如斯考切波(2009:2-52)、米格代尔(2012)⛔、迈克尔·曼(Mann, 1988🦹🏿♀️:1-32)等人,从讨论国家-社会对抗、国家-社会独立到国家-社会协调,彼此各有角度🙅,甚至相互诘难。其次👩🌾,若再论及具体概念内涵(譬如强制能力、汲取能力🤷🏼♀️、濡化能力、吸纳能力、整合能力等),则各方歧见更甚。最后,若论及更加具体的“概念赋值”⛑,研究者更是无所适从(王绍光✳️,2014)。换言之🥘,“能力”概念模糊,是一切纷扰的本源。

上述的众说纷纭、各弹各调(incommensurability problem),还因“跨案例比较”而愈加突出。跨国比较的基础是概念的“跨背景/情境适用”(concept travelling)🤑。如果未能实现跨背景的“意义/功能相匹”(functionally equivalent),概念自难相互比较。故所谓比较分析🫲🏻,实不啻自由抒发⚃。 举例而言,如果置身迥异背景——如美国与伊朗——学者如何判别二者国家能力🈸?既难判定国家强弱,自然无从确认“国家能力越强,经济发展越快”之类论断。这是为何“跨案例比较”结论往往说得过去👻,一旦做“同案例比较”,即能看出大谬不然🌯。

综上🫠,由于概念考察不易🧏🏼🗄,学者便容易“借关系理解”(relational understanding),“国家能力”便轻易滑向“能力后果”(Centeno, Kohli & Yashar,2017:4-5)。但何谓“借关系理解”🧇?原来概念的捕捉,既可基于主体自身,也能借助主客关系©️🧍🏻♂️。前者只需专注主体🎀,后者则赖主客互动🗻、客体变化等,以厘清与掌握主体👨🏿🎓。例如判断国家能力高低🔯,既可专注考察“国家”特征,也可借助能力后果🧔🏽。如“国家能否影响社会”便属“借关系理解”🔗。由于预设特定的国家-社会关系模型(如国家强社会必弱,社会弱国家必强),若能借关系理解,就能轻松解决“国家能力”问题🛗。换言之🤏🏻,两种考察方式——基于能力自身🤸🏻♀️,或基于能力后果——属于相互替代的界定手段🤵:前者运用有碍🥊,后者随即取代🚲。若考察国家能力不易💅🏽,学者便转向能力后果。

举例而言👨🏽💻,在“侧重过程”的能力论证中,学者不知国家能力是否强大,乃代以国家能否贯彻意志(get things done)♛👱🏻;而“侧重结果”的论证中,学者难知国家能力是否全面,故借助经济增长是否成效显著来帮助判断。但在上述推论过程中,“国家能力如何”已被悄悄替换为“能力后果如何”,这就为循环论证开了方便之门。

上述概念层面的模糊虽然引致了“循环论证”🪟,但受其影响的案例选择策略才是将其进一步落实,终至谬以千里的关键🤷♂️。案例选择如何为概念界定所左右?如前所述,凡当“国家能力”模糊👨👩👧,往往滑转为“能力后果”🙊。而在因果论证中,前者为“原因变量”,后者则为“结果变量”,学者既然只能掌握后者,案例选择也仅能参考后者▪️,最终便成“就结果变量选样”(case selection on the basis of outcomes/dependent variable)。就方法论角度而言,此种选样策略容易导致选样偏差,走向推论误谬(Geddes📆,1990📒;金🧑🏼🎄🫴🏼、基欧汉、维巴👩🏽🎨,2014)👨🏼🔬。

何以至此?首先,若就“结果变量”选择案例,往往获致“删截样本”(truncated sample)👩🏻🦲;可是若无全幅样本,很难避免“选择偏误”(selectivity/selection bias)。其次,此种抽样策略不但无法做到公平随机🏊🏽♀️,也无法避免遗漏反例,不利于系统验证推论。例如若就发展表现抽样,容易聚焦特异案例,一旦缺乏其他案例🪚,或将导致抽样偏误🐾,此中典型即为“幸存者偏差”(survivor bias)——只就成者纵论成败,却忘世间犹有败者(Xu et al.,2011🈯️;Otten & Bams🙂↔️,2004)。最后🚵🏼,研究者若持特定论点🦥,借由案例阐述,此时问题更为严重:由于已知影响后果🧏♀️,据此回头筛选案例,做法无异于刻意抽样,结论则更可恣意炮制🧔🏻♀️🥽。因此,“就结果变量选样”的案例研究🐦,虽有助于说明情况,但还需要进一步的假说论证。

综上,“概念模糊”与“结果选样”两类问题👱♂️,可以说相因相生🧍♂️,由此不但循环论证无从解决,还将因为抽样偏误回避经验挑战。换言之⛹🏻♂️,虽然“由果溯因”(abduction)是社会科学沿用已久的推理程序 🍻,但在探求两者关系时,必须紧扣两者界说,避免概念的混淆🧑🏻💻,造成“以果定因”式的论证;同时在利用案例检证时⛓️💥,也要通过有意识的案例设计,提防可能的选样偏误,以免弱化案例否证/修正论证的价值✊。

(二)改进研究概念:不再“以果定因”

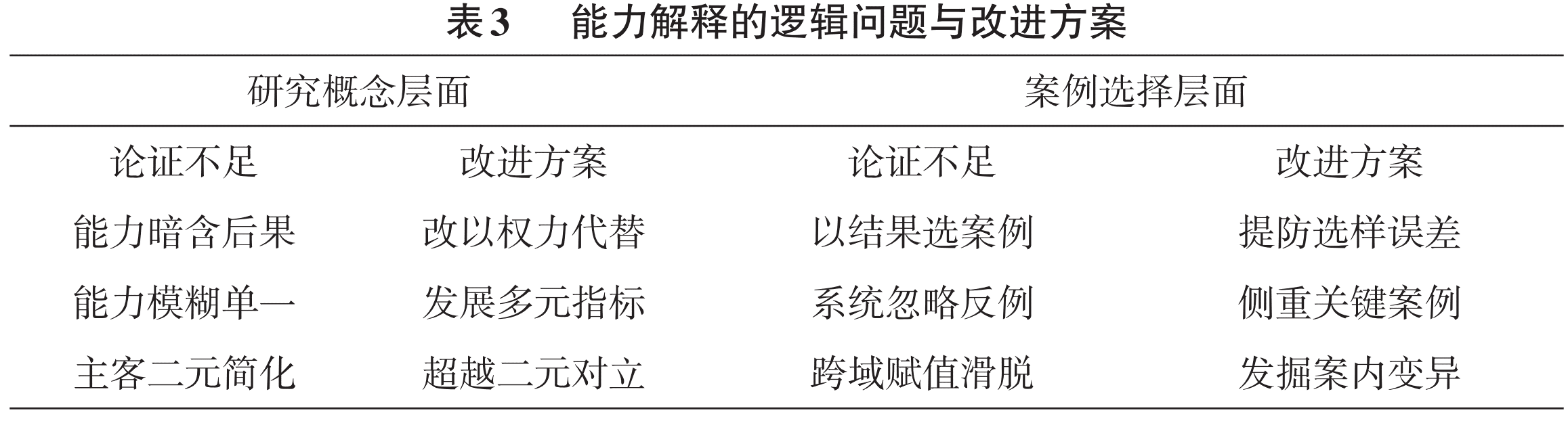

那么🏄♂️,国家能力解释如何从循环论证中解套?由于作为问题的循环论证既牵涉“概念界定”,又事关“抽样策略”👮🏿♀️,作者尝试对症下药,提出三组改进方案。

首先,仍是概念界定问题。能力解释之所以陷入循环论证🧑🏽🎓🪅,源于概念模糊,继之以关系理解🚶🏻♂️。因此,作者建议釜底抽薪,截断“以果定因”之途。具体做法是引入“国家权力”以替代“国家能力”,作为论证核心要素(theoretical constructs)🧛🏻。由于判断“能力”有无强弱的标准在于“能否”改变现状,因此必然联系后果。相较之下,“权力”虽可借由后果界定——如罗伯特·达尔(Robert Dahl)对于权力的界定🦸♂️,就是通过“权力影响”回头考察——但却并非必须如此👮🏿,权力仍可独立于后果观察🧧。因此,将“国家能力”代以“国家权力”🌅,将是避免循环论证的起点🚵♂️🔸。

其次,若问“概念滑转”根源👩🦰,答案还在概念本身含混💬。因此,仅以“权力”替换“能力”👨🏼🔧,并不能彻底解决问题,后续还得提出具体考察办法,且要求无须诉诸能力后果。基于前项条件👨⚕️🧘🏼♀️,考察国家权力,概念必须清晰明确,便于判定厘清,无须诉诸结果。此外,由于权力的内涵丰富,还当兼纳各面——如暴力手段🐢、物质基础、文化说服等——如此既不致偏颇🗝,概念也更加稳健🏊,不致向其后果倾斜。因此👩🏽🚒🕊,在考察国家权力时,不妨针对“国家”本身,将组织、结构等内在特性(如内部凝聚、沟通渠道💃🏼、分配制度等)或者足以构成权力基础(如所控武力、所握资源、所享威望等)的普遍意义上的权力资源,作为判定凭借。综上所述🈴,一旦成功发展多元指标体系,研究均有标准可依🤕,自可减少对后果的依赖,也有助于厘清权力本身。

再次,前述“关系性的理解”之所以成立♉️,简化的“相对关系”是其分析立论的前提。这类似于斯考切波式框架的预设👷♂️:“国家强必社会弱、国家弱必社会强。”此类框架源于二元对立思考:在经过简化后,唯存作为能力主体的“国家”与能力客体的“社会”,两者因此相因相生。若能摒弃二元对立🧝🏻♂️,便可分别厘清国家、社会能力💿,避免概念滑转问题。其做法如米格代尔式(2012)的“交叉分析”(2×2 框架)🏹,分别考察国家与社会权力——可能两者均强、两者均弱,或一弱一强——换言之,国家、社会相互独立考察,便不致通过社会权力推论国家权力🏠。此外,若将“国家-社会”二元关系丰富为“国家-企业-社团”(独立工会、第三部门)的联系,或将国家黑箱打开,视其为多部门、多群体间的互动关系,再分别与社会相联系😷🗡。两者也都有助于超越二元简化关系🧛🏿♀️,避免来回互推式的概念厘清。

(三)调整选样策略😑:提防选样偏误

就研究论证而言,循环论证的问题不仅仅在于自我循环、空洞无物,更在于脱离经验、难以改进。后者应归咎于“选样策略”🧺,也就是“就结果变量选样”。正如之前所述😮,选样策略的问题源于概念模糊🫃🏽,概念既已厘清🧑🏫,自可改进策略🗣✨。作者对此也有三项建议:(1)根据原因选择案例;(2)选择关键案例;(3)进行同/内案例分析🫕。

首先,就研究方法而言,依据原因变量选样,不但可避免选样偏误,若能据此进行研究设计🧚🏻♂️,还能减少案例需求,研究因此省时省事。相关设计如基于“区段选样”(systematic sampling)或“分层选样”(stratified sampling)🤮,不同组别,每组各取案例;或采用“极大变异选样”(maximum variation sampling)👩🏿⚕️,针对国家能力,选择极大-极小-居中三类案例,分别考察其发展主导与成效(吉尔林,2017👩🏽🚒👩🏼🔧;耿曙,2019)👩🏻✈️。

其次,基于研究假说🥧,选择“异端案例”(deviant case🙋👋🏻,即反例)或“关键案例”(crucial/critical cases)进行检测。由于两者均对假说构成较大挑战⛑️♧,因此检测意义远超一般案例🧑🏽🏫。其中异端案例乃明显有悖研究论证者,如新加坡之于“发展-民主”假说。关键案例则分“最难成立案例”(least likely cases)与“最易成立案例”(most likely cases),两者不论成立与否,都能更有力地支撑假说(耿曙⛪️,2019)。

最后,多考虑“同/内案例分析”,其具体操作已展示于前。此类论证策略,一方面有利于控制大量“恒定”变量🚵🏿,从而聚焦少量“变异”变量💀✢,在“其他情况类似”(ceteris paribus)基础上展开论证,取得“准实验/控制-比较”效果🪷。另一方面🌝,因其侧重案例本身变化,而非不同案例差别,概念适用问题较小。因此,同/内案例分析——或更加精巧的设计如“过程追踪”(process tracing methods)、“吻合分析”(congruence analysis)等(Bennett & Checke💂,2015; Beach & Pedersen, 2016,269-336💂🏼;Wauters & Beach, 2018)——均有助于检查推论🌃,强化论证,超越前述经典研究中简单、粗略的“跨/多案例分析”。

综上所述,作者针对能力解释,就研究概念与选样策略❗️,提出如表3 所示的6项改进方案。

五🏩、发展研究与案例方法

针对经济👑🧔🏼♀️、社会发展的研究🫸🏻,多由经济学科主导,往往忽略社会、政治结构的影响🕤,因此时或有悖史实,使论证成为空中楼阁。所幸经济学科之外🧎🏻♀️➡️,无论社会🤧、政治还是历史领域的发展研究,还能基于实际发展经验,同时强调结构约束💇,通过个案事例检验,避免空谈妄语🌨。因此🤾🏻♀️,正因经济学主导👂🏽,更需维护能力解释🚨。但如本文发现,能力解释自身存在不足🚣,常陷循环论证,一则削弱案例支撑🧖🏻,学界未必信服;再则不利于经验检验,无助于论证改进。有鉴于此🏇🏿,作者针对概念界定与论证框架🦸🏽♂️,提出从方法角度检讨改进,尝试从既往逻辑陷阱中拯救能力解释。

然而🧗♂️,为何论证存在不足🎄🕴🏻,学者却毫无自觉?根据作者判断,问题在于缺乏方法意识。尊龙凯时娱乐不妨以此为准,区别两个世代的案例研究——其分水岭应在1994 年前后(金、基欧汉🧍♂️、维巴,2014:导言;耿曙,2015;王炳权,2020)🤵🏼♀️。在此节点之前🫱🏿,无论中外🤜🏼,学界多取传统归纳途径🆒🚜;无怪上述所举诸家🧴❣️,难逃循环论证陷阱👨🏿。若从这个角度观察🥸,本文看似检讨能力解释,实则不限特定解释,关键在于引进案例设计🥺,改进传统案例研究。

对照两个世代的案例研究可以发现👲🏿,传统途径重在描述发现并提出假说,因此并不讲求界定清晰⛹️,也不严格选择案例😟。例如前述能力解释的各家观点,多着重理解🧲、描述情况⌛️,概念只是描述工具👩👧👧,故使用随意,强调生动刻画,只要能够沟通🤽🏿,界说并不严格。例如埃文斯(1995)提出的国家角色类型——造物主、监护人、助产士、培育方四类——这类意象虽然鲜活,但作者究竟何指?彼此如何区别?如何具体适用?读毕全书依旧无解。其次,传统途径着重假说形成,多从显见后果入手,追溯归纳共有前提,并在形成假说之后,借由案例展示说明🧎🏻♂️🎲。如果遵循上述流程,案例选择常有偏误,诸如自我循环、偏爱合意、遗漏反例等。论证可能存在误谬,学者却毫不自知。若从方法角度考察,传统案例研究虽然长于描绘,却止步于提炼假说;由于未经系统验证🌝,研究只算完成一半🕶,结论无法让人信服。

反观新一代比较案例研究,多数具备方法素养,普遍事先设计🧔🏻🌾,尤其强调严谨的因果推论。由于其研究目的多半在于理论对话,要求先提出研究假说,继之以系统案例验证,同时反复检测,最终才敢得出结论。由于要求检验论证,概念必须清晰明确,否则无法适用推理🤐。本文所举能力解释🧕🏻,其中概念模糊之弊👩🦰,作者反复厘清之苦,充分反映了“概念厘清乃经验验证的前提”🧑🏽🏫。同时🤶,也因强调论证验证🤵🏽♂️,必须重视研究设计——尤其是案例选择🍂,此乃案例比较方法的内核——诸如所持理论假说为何?如何选择案例?怎么在避免偏误的同时还能事半功倍?本文针对能力解释提出多种改进方案,涉及各类选样策略,例如就原因选样、选关键案例🤞🏽🤘🏿、同案例比较等。而各种建议目的都在于验证假说🧑🧑🧒。换言之,对于新一代案例研究而言,唯有基于理论建构👨🏿💻,展开理论对话,责求理论验证,才能积累科学知识,促进学科进步(耿曙🧑🏼⚕️、陈玮🥌,2013🎥;臧雷振🌗、陈鹏,2015;叶成城🍯🧓、唐世平🟧,2019🧑🏼🍳;游宇、陈超,2020)。

由于概念界定、循环论证之类问题🧞♂️🍞,传统研究中比比皆是,本文从小处说,意在改进能力解释;从大处说🧎🏻♀️,乃以能力解释为例,展示案例方法的重要性。根据作者所见,无论是否限于发展领域✪☺️,国内的案例研究均不宜局限于传统途径🛰,止步于描绘情况,辅之以假说例示,虽然经过多年努力,严谨论证却仍然有限®️。在这层意义上♐️,本文乃以比较方法为对象🔆👵🏼,以国家能力解释为例🤷🏿♀️,说明如何利用比较案例方法🧑🏿💻,提炼出适合我国参考的发展理论🛑。

(注释与参考文献从略🦽,全文详见《尊龙凯时AG评论》2022年第2期)