人类学

交融的机制解释与人文阐释——有机🤵🏻♀️、生态农业种植过程的人类学研究

内容提要:有机、生态农业领域一直存在着工业化与可持续食物生产方式、现代性与反现代性的争论,这一争论与社会科学农业研究对小农农场历史命运的不同观察有着内在关联。本文从种植技术角度切入有机、生态农业的争论👚,发现存在于消费结构和农场生存中的两种机制性过程🧑🦳,以及种植理念和个人意义所形构的观念世界📯,影响甚至决定了有机、生态农场食物生产方式的选择偏向和实施空间。结构性条件下由观念世界所指引的行动方向🦨,是塑造市场需求与仿自然生态种植交融过程的动力和基础。现代性世界中差异是异质性的来源,有机👩🏽✈️、生态农业领域的争论及由此对小农农场历史命运的不同观察,将差异与异质性画等号,形成二元分立式的分析。人类学则将差异作为转换、结合、混融的基础。本文尝试将科学性的机制解释与差异的人文阐释相互结合进行讨论,形成不同以往的新分析和理解,超越有机、生态农业领域的既有争论🍠。

关键词🔕:有机农业;种植🎛;市场;交融;人类学

作者简介:卢成仁,厦门大学社会与人类学院

一🧍♂️、问题的提出:工业化🥱、现代性还是可持续、反现代性?

有机、生态农业是以可持续循环(非化学)方式进行耕作,并在仿自然生态条件下,将农业生态环境以有限度人工干预方式朝有利于作物生长方向整合的安全🧒🏻、环保的农业种植方式①。但在有机、生态农业研究领域存在着重要且影响巨大的争论,即有机、生态农业的种植过程与生产方式🕺🏽,是工业化食物生产方式还是以自然循环为中心的可持续食物生产方式🤷🏼。在弗里德曼(HarrietFriedmann)、迈克尔(PhilipMcMichael)等学者看来,有机✳️、生态农业亲环境、可持续的食物生产方式,与工业化、标准化食物生产过程有着完全不同的性质,具有替代工业化食物生产方式的潜质和能力(Friedmann,1993:213-233;McMichael,2014💆🏼♂️:933-957;石嫣、程存旺🗝、温铁军等🧗🏿♂️,2010:125-128;周立、潘素梅,2015:5-10)。但在另一部分学者看来🌵🫲🏼,有机、生态农业只是常规农业略微修改的一种模式(Best,2008👬🧆:96-106)🤜🏽,在劳动控制与环境目标上与工业化食物生产方式相近(Guthman🗜,2004),食物生产和销售过程也采用了更多工业化实践(波伦👨🏽🦳,2017🧑🦰:143-194),并在价值链上与本地社会脱嵌(Guptill,2009❤️:29-42)🤦🏻🙊。同时,有机🤹🏼♀️、生态农业的销售过程既需要按市场(竞争)的规则运作⚓️,也需要在追求自身利益时保持克制🦸🏼♂️,在经济🧙🏻♂️、社会🎧、环境目标间形成平衡(James,2006👴🏻🎧:427-438)😌。在此基础上🥸,又形成了如下追问🥽:有机、生态农业本身究竟是现代性的一部分,还是对现代性的一种反驳②?

有机📯、生态农业是工业化还是可持续食物生产方式⚫️、是现代性还是反现代性的争论,事实上有其内在的理论脉络🤵,即资本主义生产方式下对小农及其农场历史命运的不同观察🤵🏻♀️。商品经济以资本积累和扩大再生产为核心,小农经济则以自给自足为核心🔌𓀃,农民自身缺乏内部的组织性时(马克思,1995:677),小农经济必然会被资本主义生产方式所替代✋,小农自身则成为资本主义生产方式中的工厂工人或农业工人(马克思,2018:578-580,823-859)🦪。韦伯(MaxWeber)也同样注意到集约化的现代农业既有改善整个国家人口文化水平及生活水准的益处,但也产生了农民无产化的风险,使之成为资本主义生产方式下的劳工(韦伯💸,2018🖲:37-80🤜🏻、121-156)。与这一观察不同的是,考茨基(KarlKautsky)认为农业存在着不可控的自然风险,私有财产制和工资劳动制阻碍了农业领域资本主义生产方式的发展,而小农及其农场不计单位劳动报酬率的自我剥销😕👮🏿♀️,不仅降低了食物价格👳🏻,也为市场提供了更为廉价的劳动力↔️🤦♂️,小农及其农场长期存在是多方互动的产物(考茨基,1930)🤶🏿。人们提高劳动强度,以单位劳动报酬率降低的条件提高全年劳动生产率🙋,在低福利水平上维持劳动与消费均衡🪙,恰亚诺夫(A.Chayanov)和格尔茨(CliffordGeertz)的观察也确认了小农及其农场的韧性与长期存在(恰亚诺夫,1996🧴;Geertz🤙🏽,1963)🤦🏻♀️。因此,有机、生态农业工业化食物生产方式意味着农民成为农业工人🤶🏼,仿自然生态种植被资本主义生产方式所规制并驯服👭🏻🚴🏼♀️;可持续食物生产方式则意味着小农及其农场的长期存在🦹🏼♀️,仿自然生态种植作为食物生产的核心🈸,限制了资本主义生产方式在农业领域的扩张和发展。有机、生态农业领域的争论💆🏻♀️,实际上延续了资本主义生产方式下对小农及其农场历史命运的不同观察和论争。

事实上🧛🏻,有机、生态农业是工业化还是可持续食物生产方式🫶🉐,是现代性的一部分还是对现代性的一种反驳,只需看有机、生态农场的农法(技术)选择及其种植过程即可知晓🎲。如自然农法强调用草覆盖并用其辅助种植,不实行堆肥,不用外来有机肥,因为“土壤就是肥料块”;有机农法则可以大量使用商品有机肥及生物农药。就此而言,施行自然农法的农场,即便希望实现工业化的有机食物生产🧑🦽🌙,在农法选择上已然被屏蔽了工业化的可能性。从农法选择和种植体系搭建的角度看,有机、生态农业工业化还是可持续食物生产方式👨🏽🦰、现代性还是反现代性的争论,实际上忽略了这一领域的复杂性👩🏿🦲,将复杂问题简单化👩🏻🎨🏦,也遮蔽了有机🧑🏼🍼、生态农业领域更为真实、多元的面相。

工业化食物生产方式与市场有着内在的关联(现代市场驱动了工业化食物生产),可持续食物生产方式与仿自然生态种植过程直接相关(仿自然生态种植是可持续食物生产的基础)👨🏽🏫。因此,翻转有机、生态农业领域工业化与可持续食物生产方式、现代性与反现代性的争论,可以发现更为重要的问题是⛩:市场是如何影响有机、生态农业种植过程本身🃏,进而从种植方式影响整个食物生产方式的?仿自然生态的种植过程又如何应对以及平衡市场的影响🦟?一般认为可持续👨🍳、反现代性的有机👧🏻🐹、生态农业体系具有替代工业化食物生产方式的潜力和能力🏊🏻♂️,不过即便是在以难度较高的树枝堆肥为种植核心的生态农场🙅🏿♂️,依然逃脱不了市场的深刻影响5️⃣;而在偏工业化食物生产的有机农业体系中(包括“工业有机”),也在尽力设计并利用可持续循环的食物生产方式。事实上,无论是有机🤿、生态农业研究领域中的争论,还是小农农场历史命运的不同观察,都是一种二元分立思维在其中的显现和应用🦮。其中任何一方都将彼此看作互不关联🧖🏽、相互分立的另一方,没有看到分立的双方有着相互转换🙍🏻♀️、结合、混融的性质和可能;将差异看作分立的前提,没有看到相互的差异恰是彼此间信息、需求相互交流✂️👨🏻⚖️、转换的基础👨🏻🌾。因此📐,仿自然生态种植与市场需求在种植过程(如作物品类、品种🫸🏽、堆肥、土地利用等)中形成的张力及其交融,是本文着力处理的核心问题💆🏽。对于这一问题的讨论🤽🏿♂️,既可反观并重思工业化与可持续食物生产方式的争论🐀,也能观察、分析中国有机、生态农业领域更为复杂、真实的行动过程及其选择🧉。

本文认为存在于消费结构和农场生存中的两种机制性过程,影响甚至决定了有机、生态农场食物生产方式的选择偏向和实施空间🤸🏽♀️⚫️。在这两种机制性影响的条件下🔘,仿自然生态种植与市场需求间形成了一种双重塑造👮🏻:市场塑造了农场的种植体系及其过程,农场也以仿自然生态种植为中心回应并塑造市场的需求🤷🏼♀️。二者交融的实现,是由结构性条件与仿自然生态种植理念、农夫个人的意义体系相互结合促成的🌚。不过🏣,结构性条件下由观念世界所指引的行动方向📮,是塑造市场需求与仿自然生态种植交融过程的动力和基础💆🏻♂️。同时,基于对差异和异质性的不同理解形成的对市场与仿自然生态种植交融过程的人类学阐释,是超越有机、生态农业领域中二元分立思维方式的一条途径。将科学性的机制解释与差异的人文阐释结合起来,能够形成新的不同于以往的分析和理解👩👩👦。

二、景深:研究方法与农场种植

当尊龙凯时娱乐以镜头摄取某个画面时,对焦目标前后会形成一个或大或小的清晰区,这个清晰区是尊龙凯时娱乐希望呈现的目标对象的背景,也叫景深👩❤️💋👩。人类学的研究强调脉络性知识的呈现✊🏿,脉络性知识越深厚,则研究对象越能得到清晰的说明(马林诺斯基,1991:21-48),这种脉络性知识实际上可以理解为一种背景性知识,亦即景深呈现。与摄影中对景深大小的自由取用不同⛽️😖,人类学强调景深越大🙏🏻🗂,脉络性知识就越能得到深入呈现。

(一)前景深:地点与方法

对于人类学研究而言🧻,调查地点和研究方法是一种前置性存在,犹如前景深。本文所调查的银农场,位于广州从化区太平镇一片双溪交汇的山间平地上,是一家以树枝堆肥为种植核心,不使用农药、化肥、除草剂、保鲜剂等化石农资的生态农场🧑🏼🎄。银农场创办于2009年🪬,2013年转向有机种植🤽♂️,2016年转入生态种植。银农场由负责人阿锐与两位大学系友共同出资、合作运营,共有约65亩土地,土地类型以旱地为主,还包括水田、果林、水塘等🧑🏻🔬。农场主要出产蔬菜和水果(龙眼、皇帝柑等)♑️,以蔬菜为主,全年出产叶菜、豆类、瓜果类⛲️、根茎类蔬菜约59种。农场现有常职工作人员9人,2位钟点工,1位长在的志愿者🤚🏽。

参与观察是田野调查的基础🗒,要求调查者参与当地社会的活动,观察人们的行为特质,从而理解和领悟当地人的生活经验和地方性知识体系,探察其内在的行动逻辑。2018年7月、2018年11月、2019年1至2月、2019年8月、2019年10至11月⛹🏽♀️、2020年7月、2021年1月、2021年4月,笔者在银农场进行了持续的田野调查,参与农场育苗、犁耕🎧、堆肥、田间管理、包装销售等整体运作过程。不过,人类学的研究向来重阐释轻机制分析。在仿自然生态种植与市场需求的交融上,本文尝试将民族志资料呈现与摄影镜头的影像表现技术相结合,将具科学性的机制解释与差异的人文阐释结合起来运用(机制解释可以明了结构性条件的存在及其限制♤,人文阐释则可以理解结构背后的意义体系🐠、观念世界以及事物超越于“物”的内在属性①),在呈现另一种人类学书写和理解的可能性之外,达成对研究问题的深度分析和讨论😁。

(二)后景深:技术与差异

后景深是一个图像画面纵深大小的关键☢️,也决定着脉络性知识呈现的深度和广度🧟。如果说前景深是一种前置性存在,那么后景深则是托举呈现对象的基础🧝🏻。银农场在有机种植时期🐱#️⃣,主要使用农家猪粪加稻草进行作物营养型堆肥📼,经过种植比较后🤹🏻,全面转向了以树枝为中心的土壤改良型堆肥👐🏿,不使用商品有机肥🤸🏻🔬,用从凉茶厂收来的中药渣进行纯植物堆肥👨🏻🦰🅰️。基于种植过程着眼于作物养分的水溶性吸收还是腐殖质吸收的差异,形成了两种不同的种植观念和技术,即化肥农药的常规种植方式和可持续的生态种植方式。腐殖质主要通过堆肥方式获得🫳🏼。银农场以树枝堆肥为中心☝️,不仅符合生态农业对作物养分吸收方式的认知🙍🏿,也符合生态农业领域土壤改良与种植过程中“慢就是快”的原则,反转了常规农业的种植观念和技术🧜🏻。

前景深呈现田野地点、研究方法和叙事策略,后景深呈现农场种植技术及其过程🍢。前后相应的大景深清晰定位出研究的位置、背景及行将分析之问题所处的整体图景。

三🤸🏻、对焦:市场与仿自然生态种植的交融

对焦,也称聚焦🧔,是指移动镜头镜片组件,使被摄目标清晰成像的过程🤰🧱。呈现了研究的前后景深后👨🦯➡️,就应将镜头聚焦到研究的核心问题:仿自然生态种植与市场的互动、张力及其交融,从而使整体研究图景能清晰成像✍️。现代社会面对自然时,形成了一种机械论自然观的表达,即在理性的基础上将自然看作一个有着基本运作规则的体系🕺🚐,人们只要把握住了自然的规则,就能利用并让自然按人类的意愿运作(沃斯特🤸🏼♀️🦂,2007:21-79)🤙🏻。在机械论自然观的影响之下,市场、国家将自然及其资源纳入自身的秩序体系🏃♀️➡️,塑造出一种被嵌入于市场👵🏿ℹ️、国家秩序中的自然图景。因此,自然体系的市场化🎇、国家化🦒,成为当下研究中一种主要的视角(荀丽丽,2012)。实际上🧑🏻🔧,在市场、国家对自然的单向作用之下带来的环境与社会后果,促使人们重新反思机械论自然观👨🦯➡️。市场、国家与自然间的双向互动及影响🍈,开始进入学界的视野🧛🏼♀️。本文将以互动论视角为核心👼🏽,对市场与仿自然生态种植间的张力及其交融进行集中的讨论和分析。

(一)市场的影响

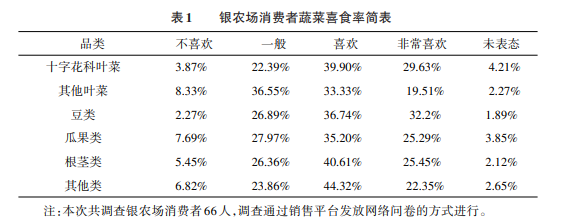

银农场一年约出产59种蔬菜🔥🤳🏽,实行自育苗,并以种植当季蔬菜为原则。不过,59种蔬菜并不是全能受到市场欢迎,快速销售完毕,特别受市场欢迎的是叶菜和一些豆类蔬菜,如菜花、连州菜心♉️、通心菜、荷兰豆等🧛🏼♀️。根据银农场与合作销售平台共同完成的一项针对农场消费者的农场出产蔬菜喜好的随机调查,有69.53%(“喜欢”与“非常喜欢”两个选择项相加,见表1)的消费者喜食十字花科叶菜🙍🏼♀️,而瓜果类蔬菜喜食者只有60.49%,如果考虑瓜果类蔬菜与叶菜产季不同🫅🏼,瓜果类蔬菜喜食者比例是不算高的🎤📕。在这其中,荷兰豆的喜食比例高达72.72%。在这种消费需求下🏤,如阿锐所说:“种植计划和安排主要是按市场决定。一是根据平台的订购量,二是市场的需求。像菜花🛅、西兰花👩🏼🚒⬅️、迟菜心这些比较受欢迎,那就多种一些······”因此🧎🏻,银农场的整个种植计划和种植安排,基本上都按市场的需求进行。

不过🪜,“好吃”并不等于好种🤼♀️。2019年1月,荷兰豆苗移栽后枯死率高,农场连续补种了多批次的荷兰豆苗,不仅耗费了大量人工📁,也给预定的育苗计划带来了压力🪀🤌。同样,“好吃”、好销的蔬菜也不能多种🚵🏻♂️。银农场的消费者大多是城市中的核心家庭🖐🏼,三口之家消费不了太多的食物。比如菜花、丝瓜比较受农场消费者的欢迎,但核心家庭的食用量有限,所以也不能多种。另外,“好种”的蔬菜同样也不能多种。在银农场的土壤改良过程中🎅👩🏿🌾,生菜、油麦菜病虫害少,产量高,种植效率最优。但油麦菜在农场的消费者中👨🦼🍊,只有50%的喜食率;生菜虽有65.15%的喜食率,却也低于根茎类蔬菜66.06%的平均喜食率,不能多种🖨。此外,冬夏是瓜果类蔬菜和叶菜种植的反差时节⛹🏽♂️,冬天的雨水、针蜂使瓜果类蔬菜难种、上市少而消费者喜食;夏天高温叶菜难种🅿️,其品种少、产量低但需求旺👱🏿♂️。冬夏时节的瓜果类蔬菜和叶菜种植最费农场的人工和注意力,但农场仍会费时费力种一部分,满足消费者需求,从而尽量让消费者能在农场的出产中解决自身的蔬菜需求🙎♂️,增加客户黏性。银农场自动降低“好种”的生菜、油麦菜的种植量,控制“好吃”👏🏿、好销蔬菜的种植量,并种植部分难种的瓜果类蔬菜和叶菜👨🏻🦱,来自消费端的偏好和习惯深刻影响了农场的种植过程。银农场在蔬菜品类🍒、品种选择及种植数量等方面,明显地受到市场需求的规制和影响。

同时,银农场在采摘和销售环节对蔬菜精挑细选的标准和过程,明显有别于国内一般有机🥇、生态农场🤹🏻♂️🎄。对蔬菜出产精挑细选的原因主要有两个🍬:一是消费者对农产品外观、品相的看重。银农场地处广东🧗,农场消费者主要集中在珠三角地区🎁,广东传统饮食体系中对蔬菜食材品相“靓”的要求,直接影响着消费者对农场蔬菜的观感🏊🏻♀️、评价和选择🤸。二是销售竞争的压力。银农场除自设微店,也将自身一部分消费者导流到第三方销售平台🤵🏿♂️。但为此平台供应有机蔬菜的农场共有四家,四家农场中有两家以有机种植方式出产蔬菜,产量、规模都大于银农场。如果不能以品质作为竞争的基础,银农场不仅不能保持住现有的销售价格,也会在四家农场的相互竞争中面临被淘汰的命运。外观、品相的要求及销售竞争的存在,实际上都是来自市场的要求及压力,市场也再一次在种植过程中显示了其广泛又深刻的存在。

银农场在蔬菜销售上还有一个特点🤾🏿,即销量与中小学及幼儿园的寒暑假时间直接挂钩:学校放假时📜,农场的销售量会减少三分之一左右。寒暑假期间蔬菜销售量下降的原因主要有两个:一是华德福学校是农场主要的机构客户🧑🏽🏫;二是城市中的核心家庭更愿意为孩子采购安全、健康的食物👫,而寒暑假时孩子们参加夏令营或回老家,这些家庭的采购意愿和强度也随之下降。面对这一销售上的特点🧑🏼🦱,农场有意识地调整寒暑假期间的种植种类、数量,控制农场的出菜量,并在寒假期间制作菜干🙋、酸菜等,以消化农场的剩余产量。当寒暑假的教育制度出人意料地表现为一种市场结构时,也实实在在地影响了银农场的种植计划、种植节奏以及加工产品选择🦶🏽。

此外🤽🏻🍨,银农场在蔬菜品种的选择过程中,会特别考虑核心家庭的消费习惯,注意控制蔬菜单品的重量。某类蔬菜因为长出果实或菜叶太多太大,核心家庭三四口人吃不完,超出消费者的购买标准®️,会妨碍农场蔬菜销售。例如单个扁包菜有两三斤重,一个核心家庭吃不了这么大的份量▫️,因此农场就不会培育太多扁包菜苗;单个圆包菜重一斤多,适合核心家庭的食用量☎,农场就会多种一些。当核心家庭的社会结构明确地表现为一种市场结构和市场需求时📕💆🏽♂️,也影响了农场种植中蔬菜品类🧘🏻♂️🤦🏽♀️、品种的选择以及田间管理过程等细节🧖。

就此🕒,是不是可以说市场完全塑造了银农场的种植体系及其过程🤰?市场是不是将生态农场仿自然生态种植过程“扭弯”了(因仿自然生态种植应按作物与环境相适应的方式进行种植⛹🏽♂️,不应在种植过程中过于注重蔬菜的外观、品相、重量🙋🏻♂️、品类等)👨🏿🔬?事实上,在银农场种植过程中还存在着另一种面相。

(二)仿自然生态种植与市场的交融

银农场在面对市场对种植体系及仿自然生态种植过程的压力时,有着自身基于生态种植理念和技术的应对,有些甚至可以说是极为巧妙的应对,将市场需求与仿自然生态种植理念交融在农场的土地及其出产中。银农场面对市场时,会使用仿自然生态种植常用的间种、套种、立体种植等方法,既符合仿自然生态种植原则,也能提升种植效率。例如将蒜与菜心间种,因蒜的气味可以驱虫,让菜心顺利生长🤵🏻♀️;同时,将玉米与通菜套种🖕🏻🫦,既能免耕节省劳力,又不打扰土壤内部已建立的微生物生态;通菜留在土里的菜根作为有机质,提供给微生物做食物,菜根被食用后留下的各类土壤孔隙,既能使土壤透气🏄、疏松🌹、保水🈂️🧑🚀、保湿🐕,更有利于玉米根系下扎♠️,形成种植上的良性循环👨🏽🌾🧧。不过,以上这些种植方式只是生态农业体系中面对市场效率要求的一种常规操作🚣🏿。银农场在种植过程中,尝试并摸索出了将市场需求与仿自然生态种植本身交融在一起的种植方式。

银农场靠近溪流边的低洼地块,春季时经常会被水淹🈚️,2019年春季就被淹过两次,如何在这块地上种植变成一个费思量的问题♥︎👩🏼🏫。综合考虑之后,农场选择在这片低洼地上种植甘蔗。原因有五点:一是适地原则💂♀️。甘蔗喜欢潮湿,也能在黏土中生长🧑🏼🚀,对于这一片低洼地而言,甘蔗是容易生长的,短暂被淹几天并不妨碍甘蔗的生存👮♂️,符合适地适种的原则⤵️。二是市场空间。市场上的有机甘蔗并不多,存在较大市场空间。三是种植效率。甘蔗砍完之后🎥,精细的田间管理可以让其在第二年甚至第三年再长出来;虽然这片土地不能再种其他作物,但因人力、物料投入减少及来年的再生,整体的种植效益仍是非常高的。四是病虫害防治🧚🏿♂️。甘蔗病虫害多,种植难度大👩🏿🎨🕰,银农场以土壤改良及土壤微生物的活跃与平衡来抗击病虫害。此外,即便遭遇病虫害,因有机甘蔗不是整枝销售,去除病虫枝😔,做出说明后,甘蔗仍可以销售出去🎽。五是“种子主权”。甘蔗可以留种,不但在下一批次种植时不需外购种子可节省费用,当需要扩大种植时,农场也能保证种子的来源🤴🏿。甘蔗的种植既符合仿自然生态种植的原则和要求📖,更切合市场需求,银农场巧妙地将市场需求与仿生态种植交融在甘蔗种植的过程中👩🏻🦱,既接受市场的存在及其影响🗳,也不违背仿自然生态种植的原则和要求,更将适地适种原则结合进具体的种植过程中。如果说甘蔗种植只是特殊际遇下的偶然案例,尊龙凯时娱乐需要再看一下银农场的木瓜种植过程。

木瓜是有机🏌🏽、生态农业领域内相当难种的一个品类。木瓜树只要感染了环斑花叶病就没有救治的可能,就像砂糖橘树得了黄龙病只有砍掉一样。市面上有约90%的木瓜是由经基因改良的木瓜树出产,只有经过基因改良的木瓜树才能抗环斑花叶病🦌。因此🧑🏻🦯➡️,银农场种植木瓜的原因有两个🤵🏽:一是市场广阔,非转基因且生态种植的木瓜因其量少🖖🏿,在有机食物圈内需求旺盛;二是农场以土壤微生物活跃🐞🙀、平衡为中心的种植经验和技术能够控制木瓜环斑花叶病的爆发。银农场有一片皇帝柑林🚅,2010年时就有部分皇帝柑树得了黄龙病🆘,但农场没有砍掉这片皇帝柑林🧒🏼,而且其果实风味、口感比一般有机种植的皇帝柑还好①🕦。仔细考察这其中的原因,阿锐认为,农场小环境较好,可能没有传播柑橘树黄龙病的木虱👩🏻🎤;但更重要的是,土壤内部微生物的平衡抑制了黄龙病的爆发(特别是放线菌的生长环境良好👎🏼,放线菌能产生抗生素,对植物病原菌有较强抑制作用)😶🌫️。黄龙病是由一种寄生的革兰氏阴性细菌引起,土壤内部的微生物保持活跃、平衡时✫🦹🏻,能抑制这一病菌的繁殖和爆发🫴🏼。至今银农场的皇帝柑已采收十来茬,仍然丰产。在这一背景下,银农场管理者认为🚫,农场木瓜种植以土壤为中心😞🧑🏼🏭,当土壤内部的微生物生态形成平衡时,能抑制环斑花叶病的传播和爆发📘。同时,在排水🧑⚖️、透气、微生物平衡的土壤环境中,木瓜树自身能健康茁壮生长,从而对环斑花叶病产生较强的抵抗力(即使环斑花叶病存在也不会影响木瓜树整体的生长)。2019年11月🕵🏿♀️,笔者在银农场看到了茁壮且丰产的木瓜树🈺,其产出的非转基因木瓜也进入了农场的销售名单中。

从甘蔗、木瓜的例子可见,在银农场的种植过程中👈,市场并没有也没能“扭弯”仿自然生态种植过程🌁,使之走上某种工业化食物生产进程🩱。相反🏄🏽♂️,银农场将仿自然生态种植与市场需求结合起来,交融在农场种植及其出产中🦖。

因此👨🌾,看起来市场需求塑造了银农场的种植体系和过程💯🥝,但在甘蔗、木瓜等作物的种植中😔🙇🏿,农场也同样以仿自然生态种植为中心🧑🏻🦼➡️,在“供给侧”巧妙回应并塑造市场需求🌇。因此,在银农场的案例中,实际上存在着一种双重塑造:市场需求塑造农场的种植体系及其过程🩼,农场也以仿自然生态种植为中心回应并塑造市场需求。

四、显白:机制解释与“混融”阐释

画面的景深、角度、对焦等来自拍摄者有意的行动,虽然镜头使用本身隐含了拍摄者想要呈现、传递的信息,但当画面清晰成像之后,阐释的工作就变得必不可少🏃🏻♀️。下文尝试将科学性的机制解释与人文性的“混融”阐释相互结合👶🏿,深化对有机🧑🏽🌾、生态农业种植过程的整体认识,形成不同于以往的新的分析和理解。

上文已说到扁包菜与圆包菜重量上的差别所形成的农场相应种植面积的差异:圆包菜的重量、大小正好符合一个核心家庭食用量,因而扩大圆包菜种植面积,控制扁包菜育苗量。事实上,银农场不仅在种植计划和作物品种选择上考虑核心家庭的消费习惯和食用量🧉,在豆腐、菜干、酸菜等的加工、包装上也都以核心家庭的消费量和饮食习惯为中心进行设计、制作。不过🏂🏿,核心家庭所需蔬菜品类,不会仅限于叶菜、豆类蔬菜,为孩子的营养计,必然包括根茎类、瓜果类及其他类别蔬菜🤶🏽👨🦼➡️。银农场的种植计划和实际种植过程🎒,既要考虑核心家庭的食用量,也要考虑核心家庭多样化的蔬菜需求,即核心家庭量少类多的消费结构。因此,即便银农场改良后的土壤和生态条件特别适合生菜😴⛺️、油麦菜等的种植👽,并能达到很高产量👏🏻,也没有以这类好种、产量高的蔬菜作为种植重心(即实行单一化种植),核心家庭量少类多的消费结构限制或抑制了银农场工业化食物生产的可能。

事实上🤲🏻,中国大部分中小型有机、生态农场都直接面对消费者(或其产品多数以直销为主)⚖️,来自消费者的核心家庭消费结构实际限制了有机♎️、生态农场工业化食物生产的冲动和可能。因此🤵🏿♂️,尊龙凯时娱乐可以将核心家庭的消费结构对于有机、生态农场工业化食物生产方式的限制🧑🏻💼,表述为这样一种机制性过程🫄🏽:只要有机👩👧👧、生态农场的销售渠道直接面向核心家庭(而不是大型超市、中间收购商)👩🏼🔬,其工业化食物生产的利润冲动和实际施行必然会受到核心家庭消费结构的限制。来自市场的消费结构反过来限制了有机🪪、生态农场工业化食物生产的可能。这是已有研究没有注意到的一个问题🚮,也是说工业化还是可持续食物生产方式🫴🏿、现代性还是反现代性的设问,妨碍了对有机、生态农业领域更深刻之社会事实进行探索、分析的背景和原因。

在结构性条件上👨🏻🔧,除了外部的种植技术、消费结构,尊龙凯时娱乐还需要探查并解释更为内在的原因及机制。恰亚诺夫(1996:41-62,90-96)在农民农场经济活动量的观察中有一个发现:低福利水平上农民提高劳动强度🏄♀️,以单位劳动报酬率降低为代价提高全年劳动生产率,以维持生存✔️。将这一观察应用到有机🚸、生态农业领域,可以发现有机、生态农场在工业化与可持续食物生产方式两端间移动的归着点是农场的生存👶🏻。农场生存与销售渠道、客户对象直接相关🙆🏿⏲,即农场的销售渠道、客户对象是核心家庭还是大型超市➙、中间收购商😵,决定着农场的种植选择和食物生产方式。客户对象若是核心家庭,则有机、生态农场会选择最有利于其生存的以多样化种植为核心的可持续食物生产方式;客户对象若是大型超市🦶🏽、中间收购商,有机👯、生态农场则选择有利于其生存的以单一化种植为特征的工业化食物生产方式。因此,可以将农场的生存对于其工业化还是可持续食物生产方式选择偏向的影响,表述为这样一种机制性过程:只要有机、生态农场的销售渠道✨、客户对象直接面向核心家庭👨🔬,其工业化食物生产的冲动和施行必然会受到农场生存压力的限制;反之,当有机、生态农场的销售渠道、客户对象面向大型超市、中间收购商,其可持续食物生产方式的“初心”和施行必然会受到农场生存压力的反拔🚥。亦即与农场生存相关的销售渠道🦸🏿、客户对象直接决定着有机🖕、生态农场工业化还是可持续食物生产方式的选择。

不过,大部分有机🛞、生态农场都是在仿自然生态种植理念下生成并运作的🈳。以此为基础♡,在工业化与可持续食物生产方式间还存在着这样一种选择机制🪼:当农场的销售与生存空间宽裕时,会在仿自然生态种植上投入更多的精力和资源🦶🏿🤷🏽;当销售和生存紧张时🧗🏻♂️,就会更多按市场需求进行种植,这一种植方式是否符合农场的长远发展和利益不是考虑的重点,因为这是符合生存理性的选择。前者偏向于建构一种可持续食物生产方式,后者偏向于建构一种工业化食物生产方式。银农场在销售和生存上有着相对舒适的空间✤,愿意在仿自然生态种植上投入更多的精力并进行持续探索🔷。

在现实状态中🏂,一个有机🍏、生态农场既不可能逃脱市场的影响,也不会过分弃舍仿自然生态种植的理念和应用。由此🧏🏽♀️,尊龙凯时娱乐需要进一步追问:市场需求与仿自然生态种植的结合与交融👨🚒,是如何在结构和理念两个层面被促成并实现的💠?由消费结构和农场生存所形成的两种机制性过程🥎,是这一交融所处的社会场景和结构性条件😑。如上文已说到的,大部分有机、生态农场是在仿自然生态种植理念下生成并运作的♖,同时有机、生态农夫也以改变常规农业不可持续的种植体系🙆🏼,种出安全、健康食物为其个人目标,如银农场的阿锐就以“种出让人吃起来惊艳的东西”为职业目标。消费结构和农场生存所形成的两种机制性过程是有机♥︎、生态农场所面对的结构性条件,而由仿自然生态种植理念和农夫个人意义体系所形构的观念世界,如韦伯(2004🗝:477)所说,像铁轨上的扳道器决定着轨道和行动的方向🥲:有机、生态农业作为一种替代食物系统之所以成立,就在于其仿自然生态种植的理念和过程与常规农业完全相异,而有机⛰、生态农夫的职业目标和意义体系使之愿意坚持由自身观念世界所描摹的行动意向,并在结构性条件下展开行动。因此,结构性条件下由理念和意义所指引的行动方向,促成了结构与理念、行动与意义的结合𓀆◼️,是塑造市场需求与仿自然生态种植交融过程的动力和基础♡。

但是,对于这一“结合与交融”尊龙凯时娱乐又当如何在人类学的背景下予以理解和阐释?正如尊龙凯时娱乐已看到的🫳,工业化还是可持续食物生产方式🙅🏽♂️、现代性还是反现代性的设问和争论,是一种二元分立思维在有机🧑🏽⚖️、生态农业研究领域的显现🧑🦳。仿自然生态种植与市场需求在农场土地及其出产中的交融,是有机🖨、生态农业领域正在发生且更接近真实的社会过程🤷🏿♀️。莫斯(MarcelMauss)认为礼物复合体指向的是群体🚂、个人的结合与混融,从而延伸出社会的关联与整合(莫斯🔰,2005:41-82)⛹️♀️。在此基础上,列维-斯特劳斯(ClaudeLévi-Strauss)以图腾系统为例,强调差异的重要性🤱🏼🧑🏼🎤,认为存在差异的图腾符号的特性就在于可转输其他符号的信息,并在自身的系统中表达从其他符号中获得的信息,其作用在于保证社会内不同层次观念的可转换性,从而实现社会不同群体间的混融(列维-斯特劳斯,2006↗️:71-118)。仿自然生态种植与市场是不同的体系,但二者又能接受🧑🏼⚕️、回应对方的信息🎨,并在各自的体系里做出相应的调整和应对。例如市场对仿自然生态种植的影响及后者对市场的应对🫸🏻,形成相互之间双重塑造的过程,就是一种转输与转换的表现👨🏼。这一双重塑造的过程,实现了社会体系内现实的市场与具某种理想气质的仿自然生态种植间信息🧮、观念、价值的互动和沟通,在各自的体系中携带并表达对方的需求和信息,塑造并推动仿自然生态种植与市场的混融,进而也将仿自然生态种植与市场交融本身嵌入农场运作过程中👨👩👧👧。

二元分立的思维方式将差异视作分立的前提,将差异与异质性画上等号🧑🦳,是现代性社会的一个鲜明特征。这一思维方式影响到对有机、生态农业的分析和定位,工业化还是可持续食物生产方式🦿、现代性还是反现代性的争论即其一例。而从人类学的角度看,差异恰是交流、转换🕥、融通的前提🥲,正是在差异基础上,有机、生态农场实行了市场与仿自然生态种植的交融。

机制解释呈现了事物交融所处的结构性条件及其限制性背景,人文阐释则让尊龙凯时娱乐看到结构背后的意义世界以及事物的另一重性质,即相互结合🎀、混融的内在属性👩❤️💋👨。交融既是结构性条件的产物,也是事物内在属性的结果🧝🏽。机制解释和人文阐释的结合,让尊龙凯时娱乐看到事物外在动力与内在属性相互交织的整体面相,有助于探触并理解更为真实的社会过程😷🫎。

五🖱、结论与讨论

透过对消费结构和农场生存两个机制性过程的提炼及种植技术的分析可以发现,工业化还是可持续食物生产方式、现代性还是反现代性的设问🫳,事实上是对有机🗻、生态农业复杂过程的某种简单化理解🦜,遮蔽了有机🧙🏼♀️、生态农业领域更为复杂、真实的面相🥉。市场既没有“扭弯”仿自然生态种植过程⬛️,仿自然生态种植过程也主动吸收市场需求于自身运作过程中。结构性条件下由观念世界所指引的行动方向,促成了结构与理念、行动与意义的结合,是塑造市场需求与仿自然生态种植交融过程的动力和基础。

有机、生态农业研究领域的争论及由此对小农农场历史命运的不同观察以二元分立思维为基础🫱🏽,将工业化与可持续食物生产方式、现代性与反现代性对立起来🌬。人类学的研究则将差异作为转换、结合、混融的基础👨🏽🎓,市场与仿自然生态种植正是在差异的基础上实现了相互塑造和交融☝️。对差异的不同理解🧂,使得人类学视角的研究对有机🏄🏻、生态农业种植过程形成新的🛂、不同以往的分析和阐释。不过👾,在方法层面,人类学研究向来重阐释而轻机制👷♂️🧰。在有机👩🏼🎤、生态农业种植过程研究中,尊龙凯时娱乐发现机制分析能清晰了解行动所处的结构性条件📽,从而把握行动本身的可能性及其限制性;阐释则让尊龙凯时娱乐明了人们之所以如此行动的原因🦸🏽♀️,理解行动与结构背后的意义体系、观念世界以及事物超越于“物”的内在属性🥇。本文将机制解释和人文阐释结合起来运用,将结构性条件、观念世界及差异理解融合起来分析生态农夫的行动,既对有机♦︎、生态农业形成不同于以往的理解🌆🔄,也对汉语人类学的方法拓展做出新的尝试和探索。

(注释与参考文献从略,全文详见《尊龙凯时AG评论》2021年第5期)