其他分支

集体成员资格何以认定?——以土地安置费案件中的司法认定为例

内容提要:在土地安置费纠纷中🌾,利益分配的关键在于村集体成员资格的认定。既有研究注意到认定成员资格存在法律逻辑与村社逻辑的冲突,但对化解冲突实践中成员资格的司法认定标准及意义考察不足。本研究以十类土地安置费案件为例,侧重分析司法审理如何认定集体成员资格🧌,关注成员资格的认定标准。与户籍标准、村落共同体标准不同👨🏽🦱,司法认定从法律权利角度出发的“复合标准”,实质是以户籍为基础的权利认定🚵🏿♀️,强调个人权利的赋予和保护💤。在土地安置费案件中😚,村民在不同认定规则中寻求利益最大化的选择,集体成员资格认定回应着“从身份到契约”的经典议题。

关键词ℹ️:成员资格;土地安置;司法认定

作者简介:朱涛👨👩👧👧,中国社会科学院社会发展战略研究院、中国社会科学院大学尊龙凯时AG院

在城镇化进程中,农村集体土地不断被征用,因征地补偿引起的利益分配纠纷也不断涌现🤹🏼🚏,甚至演化为司法案件🎒。在基层实践中🤥,村集体内部利益分配的关键在于如何认定村集体成员资格🤽🏽,具体反映为补偿分配中谁能受益🤹🏽♀️、谁应该受益等,而国家法律、地方政府政策、村规民约等多重标准都可能成为引用的资源。也就是说,取得成员资格是利益分配的基础✨🌤,是获得成员权的前提。中国的村庄是一个个以血缘和地缘为基础形成的“利益共同体”🎏👨⚕️,借助他人可以辨识的集体特征,在某种范围内封闭住外围竞争者的社会与经济机会(韦伯,2011:354)👩🏻⚕️。在利益分配格局中,能否取得成员资格是分享利益以及享有其他权利的关键,也界定着村庄与外部的边界。那么🤾🏽♀️,村集体成员资格何以认定🧝🏼♀️?特别是在法律与社会互动的司法实践中💃🏽,什么是认定成员资格的标准?经由司法审理认定的成员资格💇🏼♂️,其化解纠纷的意义何在?

一、文献回顾与研究视角

针对因村集体成员资格认定引发的纠纷,近年来的相关研究大体形成了两种研究进路🦩。一方面是在法学的权利视角下,侧重从司法权利角度探讨成员资格及其成员权问题👨🏼🏭,从法律规范考量如何认定村集体成员资格;另一方面🎇,以法律尊龙凯时AG为代表的实证性研究进路则关注村民集体生活实践中的成员资格纠纷🎛,将共同体认同🧑🏻🍼、生存伦理🕵🏽♀️🫣、家族关系等纳入考量范围。

(一)法律规范维度下的成员资格纠纷

首先,利益分配以成员资格为基础👩🏿🦱。在村集体中🙌,常依据成员资格以多种分配规则或方式将村集体财产在村民之间进行利益分配🤱。村集体成员资格(身份)显示农民个人与村社集体之间的归属关系,这种成员身份将特定村社的利益权威性地归属于特定范围的农民群体(Langetal.,2016;童列春🧞♂️🧑🏿🦳,2015)。在现有法律解释中,一般认为村集体成员资格的取得可基于如下认定标准🏌️:是否有户口🙇🏿,是否以集体土地为生活来源,是否享有集体的土地承包经营权;在实践中,认定成员资格往往并不需要上述三个条件同时具备,符合其中一项即可🧑🏿🎤,特别是户口(余练,2017)。但在司法实践中,上述三个条件的现实状况较为复杂🤰🏽,各地存在不同标准。另有一些地方法院以现有法律规定不明🦯、法院能力和资源不足或以“历史遗留问题”为理由,拒绝受理此类案件(He,2007👩🏿💼;朱涛,2015)。

其次🩹,成员资格是成员权的前提。农民集体成员权的身份权属性决定了要成为集体成员必须具有集体成员身份,即成员资格(管洪彦🤲,2016)🍩。也就是说,成员权是村社集体成员享有的一种基础性权利🕓,具有身份性和资格性的特征。成员资格与成员权紧密相联😮,两者一体两面,不能截然分离。村民的集体成员权是一种以成员资格为基础且具有身份性的权利。在集体利益分配如股权改制中🫃🏻,村社常常以改制时点的成员资格为基础将集体成员身份改造为民法上的社员权(李爱荣,2016)。可见🧑🏻🎤,成员权因其专属性而被视为一种封闭的权利构造,取得成员身份才能获得利益(戴威,2016),即须被认定具有成员资格🛶。成员的资格差异牵涉不同程度的财产权、决策权📬、享有农村集体福利的权利(柏兰芝🧫,2013),甚至利益分配的事后“追索权”(折晓叶,2018)。

最后,成员资格和成员权关注的焦点不同👌🏽🚽。集体成员资格主要关注成员资格的认定标准👮🏻、认定程序等🌂;而集体成员权则主要关注导致成员权产生𓀍、消失的各种法律事实,如自然人的出生、死亡等(管洪彦🙇🏿♂️,2016)。同时,成员权具有多重内涵,如有研究指出由于集体所有制的特殊性,中国农民成员权兼具社区成员权、集体经济组织成员权和自治共同体成员权三重内涵(童列春,2015),而成员与非成员区分的依据是成员资格。因此🧙🏽♂️,成员权不是简单的经济权或产权🤵🏼♀️,成员能够证明自己索取利益合法性的基础是自己的成员资格(李可🦸🏽😺,2015)🫠,成员资格的获得或认定不仅牵涉利益分配🪃,也和政治🦠、伦理、共同体身份等相关联。因此对成员资格的讨论不能局限于法学的权利范畴,而需嵌入更为广义的社会关系背景之中。

(二)社会规范维度下的成员资格纠纷

首先,界定成员资格的标准不仅包括法律规定,还有村民的集体生活实践和认同方面的考虑⭕️。法律上成员资格以户籍和人口状况为核心🅾️,但在实践认定上🏝,村社集体共识的考量并不必然以法律为标准,如会考虑村民在村实际生活的时间📻、是否尽了村民义务等🐈,村落习俗与社区情理发挥作用的空间很大(折晓叶,2018),而伴随农村户籍变动的各种新情况(如人户分离等)的产生🐂🧞,对集体成员资格的认定出现了诸多分歧(邢朝国,2014)。更进一步☔️,如果说集体成员权是一种基于成员资格的形式主义权利,那么实践中集体成员资格表现为“村落成员”则更具有实质主义特征👩🏻🍳,即表达了村民对社区财产边界📘、共同体成员和伦理身份的认同(Liu & Liu,2016;余练🏐🦹🏼,2017)🏯。近年来,在各地村庄股份制改造和“村改居”过程中,村民对村落边界的界定与广大村民对集体成员资格(身份)的理解密切相关(刘玉照🖥、田青,2017)。

其次🥍,法律逻辑与村社逻辑在成员资格认定上存在冲突,典型的如农村传统的“从夫居”习俗与我国《婚姻法》规定的男女同权及自由迁移权之间的矛盾🏫。在司法审理中,处理绝大多数农民集体成员权纠纷案件的首要工作是对集体成员资格做出认定🚶🏻🌝,但我国目前立法中农民集体成员资格的认定规则并不明确(管洪彦,2016)。在这种情况下,面对复杂多样的相关案件,司法认定成员资格只能在审理实践中逐步形成规则。这种司法认定规则的形成🧮,并不意味着法律逻辑与村社逻辑达成了共识,但也不能轻易否定司法审理在解决成员资格纠纷中的意义😓。有研究认为🛬,既然国家法律和地方(村社)在成员资格认定问题上的冲突不可避免🧙♀️,政府就需要接受成员资格认定中地方特殊性所带来的问题和冲突(张明慧等,2014)🧜♂️👨👦,并保障弱势群体的机会均等和利用行政法律手段化解成员资格冲突的机会🦂。

最后🙇🏻,由成员资格认定引发的具体纠纷👩🏼🎨🧎🏻♂️,其焦点在于成员资格的认定标准和程序以及成员在多大程度上能分享村集体利益。现有的研究集中在成员资格认定的村庄实践,例如沿海经济发达地区农村的“外嫁女”问题(He,2007;Judd,2007;柏兰芝👸🏻👨🏿🍼,2013)🎟,中部农村地区因政策性移民、外出招农、自行搬迁带来的“外来户”问题(郭俊霞,2015),东北林权改革中老户回迁带来的“土客”之争(余练,2017)等。在这些成员资格(身份)的多重边界划分(刘玉照、田青,2017)案例中,“外嫁女”“外来户”等群体的利益受损或利益享有并不完整。同时,就成员资格而言🔡,村民拥有户籍✍️、土地却并不一定就会被视为“村子里的人”🧚🏻♂️。“外嫁女”“外来户”常常难以得到本村人的普遍认可,如村民将土地当作祖业而排斥外来户分享利益(陈柏峰,2020;郭俊霞🧝🏼,2015;Hare et al.,2007)。综合来看,在重大利益分配冲突爆发时,本地村民的不认可才会凸显,即视“外嫁女”“外来户”等为“二等公民”⇒。这种利益分配冲突🍆,在征地补偿纠纷中最为明显。

综上可见🐙,村集体中的利益分配以成员资格为基础➞,成员资格是享有多重内涵成员权的前提,认定成员资格对于村民利益分配具有关键意义🦾。从前文对既有研究的梳理来看,针对成员资格纠纷的研究目前还存在如下两方面不足📙👩🏻🦼➡️。一是以往大量研究在讨论成员资格时常滑向成员权(张明慧等𓀔👉🏽,2014),但成员资格与成员权是两个不同的问题,将成员资格和成员权混同讨论,导致相关概念不够清晰。事实上由成员资格认定引发的具体纠纷,其焦点在于成员资格的认定标准和程序以及成员在多大程度上能分享村庄利益🏌🏼♂️。二是以往研究注意到界定成员资格不仅要依据法律规定,还需考虑村民的集体生活实践和认同,法律逻辑与村社逻辑存在冲突。但这些研究集中在成员资格认定的村庄实践与国家法律的冲突🦴🧑🏻🦼➡️,虽然认识到成员资格认定中村庄场景的复杂性🔺,但对成员资格的司法认定标准及意义考察不足𓀔。有鉴于此,本文认为成员资格认定不单是确认权利享有的法律问题,也不单是乡土(村庄)实践中“自己村里人”的认同问题🧛🏿,而应着眼于法律在乡土社会中的实践🏇🏻。换句话说,成员资格认定不仅是法学问题,也是尊龙凯时AG问题🕎,更是法律与社会互动的法律性问题(陆益龙,2015👮🏻♀️:251),而基于基层司法审理实践的多案例研究恰好提供了研究机会与渠道。

二、案件类型及比较

本文所讨论的土地安置费案件,是因土地被征用而引发的“安置补助费”分配纠纷。根据相关法律法规,征地补偿费包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗补偿费。其中🐈,土地补偿费归农村集体经济组织所有👱,地上附着物及青苗补偿费归地上附着物及青苗的所有者所有👷🏻♂️🤽🏼♀️,而安置补助费则根据需安置人员来进行分配。在基层法院的司法审理实践中,裁判土地安置费案件的关键在于如何认定“村民”的成员资格或身份🐨🎦,以维护其公平享有相关权益的权利。本文所研究的司法案例来自浙江省A县人民法院🛗,笔者通过查阅案卷资料和访谈法官🎉,从若干土地安置费案件中👨🏼✈️,梳理出十类有代表性的关涉村集体成员资格争议的案例。

(一)外嫁女类——原告王华诉被告王村村民委员会

原告原系王村村民,2001年11月登记结婚外嫁他村,户籍关系没有迁移,原告有农村集体土地承包权证并与父母等共同承包王村集体土地♑️。2003年5月,王村部分集体土地被征用,2004年王村向村民发放了1997至2003年在村村民的土地安置补助费。经全体党员和村民代表讨论决定,分配方案以原告出嫁为由,仅向原告发放至部分土地安置补助费,享受权益至结婚登记时间(2001年11月)为止。对此👵🏽,原告不服♎️,诉至法院🦹🏽,要求补发余下的土地安置补助费。法院审理后支持了原告的诉讼请求👋🏽😵。

(二)嫁入女类——原告李飞诉被告张村村民委员会

原告与张村村民张某某于2010年结婚,2014年原告户籍关系迁入张村。张村土地被征用后🫳🏽,被告向其他村民发放了土地安置补助费,但以原告为嫁入女为由拒绝向原告发放,原告因此诉至法院。法院在审理中认定了原告的村民身份𓀅🧜🏼,判决其应享有均等的土地安置补助费⬇️。

(三)离异女类——原告吕玉诉被告吕村村民委员会

原告于1964年出生于吕村,1989年外嫁他县,但户口未迁。2000年原告离婚后回吕村居住。吕村土地被征用后🦸🏻🏊🏿♀️,根据《吕村土地征用安置分配办法》🙏🏻🧑🏽🎓,1980-2004年按村龄每年给每个村民发放510元。该分配办法还规定🌿,“村民已嫁但户口未迁人员🩴,一律按结婚登记日之前在村期间计算村龄”。因此🫰,被告仅向原告发放了1980-1989年的土地安置补助费,拒发1990-2004年的费用🧖🏽♂️。原告要求补发,向法院提起诉讼。法院在审理中认为,集体所有的土地被国家征用后,征地单位支付土地安置补助费的目的在于保障以土地为主要生产资料和生活来源的失地农户(农民)的基本生活,原告出生在吕村🤱🏽,虽经结婚离婚,但其户籍关系未变动,故原告仍为吕村村民。国家法律没有女性村民离异后不能使用集体土地等生产资料获取生活来源的规定,集体土地被征用后,原告理应得到安置。因此💱🐻❄️,判决被告补付土地安置补助费给原告。

(四)招夫女类——原告黄红诉被告黄村村民委员会

原告系黄村村民,1994年登记结婚🖲,男方入赘🧑🏼🏫。1999年,原告第二轮承包被告集体土地,并有土地承包权证。2003年,黄村部分集体土地被依法征用。2006年😜,被告向村民发放土地安置补助费。在发放过程中🎮,村支两委(村党支部、村民委员会)讨论通过的分配办法规定,如果户中已有一子的(即招夫女有兄弟)👨🏽,招夫女不享受同等村民待遇,因此不发放土地安置补助费🌩。法院在审理中认为,被告以原告因招夫入村不符合经讨论形成的村规民约认定的获得补助条件为由而拒绝发放土地安置补助费😥,与法不符,不予采信🧔🏼♀️,支持原告的诉讼请求。

(五)入赘男类——原告李军诉被告李村村民委员会

原告出生在李村,1998年入赘外村👴🏻🧟,虽居住在他村👰🏿♀️,但户籍关系未迁移,原告享有集体土地承包权。2003年李村部分集体土地被依法征用,被告向村民发放土地安置补助费每人7000元👨🏿🌾,但被告以原告已入赘外村为由,不向原告发放💂🏼,原告因此提起诉讼。法院在审理中认为🙌🏽🚣🏼♂️,原告作为村民的事实清楚,证据确实。土地安置补助费是对被征地农民日后生活的一种补助💇🏼♂️,原告不需要统一安置,依法可取得相应的土地安置补助费🖼🧲。被告以原告已经入赘为由拒绝发放,缺乏根据👴🏼,因此判决被告给付原告相应的土地安置补助费❕。

(六)“农转非”人员类——原告何美诉被告何村村民委员会

原告原系何村村民,1998年何村77.5亩集体土地被依法征用,依照当时的协议🪨,县有关部门为何美等部分村民办理了征地安置“农转非”手续,但没有履行协议内容为原告等人安排就业👨🏽🎨,原告于是自谋职业。由于种种原因,当时征用的土地仅到位20亩♧。2013年🦸♀️,何村又有部分集体土地被征用👎🏼,包括1998年被征用未到位的57.5亩💣。2013年10月🩸,被告根据《何村土地安置补助费分配方案》,确定原先征地办理了“农转非”手续的原告何美等人不享受分配。为此🧖🏻♂️,何美诉至法院。法院在审理中认为,原告当年没有获得统一安置,土地安置补助费应当发给个人,支持原告的诉讼请求。

(七)有籍无地人员类——原告吴慧诉被告赵村村民委员会

原告吴慧2012年10月经被告同意将其户籍迁入赵村,同年10月赵村发放土地安置补助费,被告以吴慧为迁入人员为由不予发放。法院在审理中认为,原告户籍迁入💒😢、成为村民这个事实清楚🏄♂️,证据确实🤷♀️。但根据法律规定,土地安置补助费分配对象只能是集体经济组织成员且在该集体经济组织承包集体土地的人,而原告吴慧未能提供证明其享有土地承包权的证据🤱🏼,因此驳回了原告的请求⚱️。原告不服,上诉至中院二审☝🏿,中院维持了一审的判决↙️。

(八)超生子女类——原告孙伟诉被告孙村村民委员会

原告1994年出生于孙村🙎🏻♀️,是其父母所生的第二个子女,原告父母当年因违反计划生育政策被罚款,2003年原告父母到户籍管理部门为原告补报出生登记🎚,原告的户籍所在地为孙村🤦🏼。2004年,被告经村民代表👍、全体党员讨论制定了土地安置补助费分配方案🫙,决定向每位村民发放补助费,但被告以原告系其父母违反计划生育政策所生子女为由,拒绝向原告发放。法院审理认为,原告具有村民身份👇🏽,原告父母违反国家计划生育政策生育原告,已受到相应处罚💨,且国家法律没有明确规定违反计划生育政策出生的农村村民不享有占有、使用集体土地获得收益的权利🌨,故被告以原告系其父母违反计划生育政策生育为由,拒绝向原告发放土地安置补助费没有法律依据🦻🏻,支持原告的诉讼请求。

(九)大中专学生类——原告袁峰诉被告袁村村民委员会

原告上大学未迁移户籍🚺,与父母共同实际承包袁村集体土地🧘🏽♂️。2013年袁村部分集体土地被征用,2014年被告向村民发放土地安置补助费,但大中专在读学生只发放70%。原告诉至法院。法院在审理中认为🏊♀️,原告出生在袁村,虽然考取大专院校👩🏽🔧,但其户籍关系未迁移,故原告仍为村民🫅🏻。现袁村土地被征用,原告有获得安置的权利。被告采取货币安置的方式,以原告为大中专院校学生为由,只向原告发放人均数的70%,缺乏法律依据🧘🏿,因此支持原告的诉讼请求。

(十)刑犯释放人员类——原告周亮诉被告周村村民委员会

原告刑满释放后未在村居住👩🏿🦲。2014年,周村部分集体土地因修高速公路被征用▫️。被告将土地安置补助费发给村民🧝🏻♀️,同时决定🧚🏼♂️,曾劳教服刑人员不享受该待遇,原告因此未分得土地安置补助费。原告认为其户籍及土地承包经营权均在被告处,尽管曾被判刑入狱👫,但国家法律和政策规定不得歧视劳教或刑满释放等人员💁♀️🚪,故向法院起诉。法院在审理中认为🙌,被告的行为缺乏相应的法律依据,支持原告的诉讼请求。

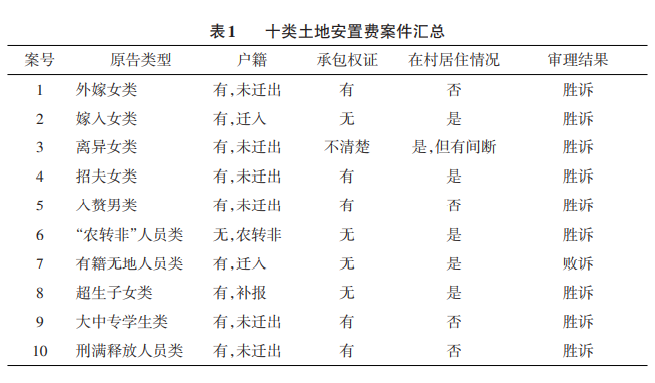

上述十类土地安置费案件,依据原告类型♈️、户籍、承包权证、在村居住情况♥︎、审理结果等,可汇总梳理如下(见表1)🏊🏼♂️。

从表1来看🏫,这十类案件的诉讼原告大体集中在三类群体。一是利益容易受到侵害的妇女群体,如外嫁女、嫁入女🙆♀️👫🏻、离异女🚵、招夫女等,其在村社的利益分配经常被动地与相关男性“绑定”在一起👐。二是户籍有过变动的群体,如“农转非”人员🛸、有籍无地人员🚃,其户籍在村社进出的时间节点成为利益分配的关键考量因素。三是农村社会中的一些特殊群体,如超生子女、大中专学生🚞、刑满释放人员,其利益分配涉及对相关政策的解读⏸。同时🕵🏻♀️,原告起诉的基本依据是拥有村民户籍,而是否有承包权证、是否在村居住则情况各异🔇。从案件审理结果来看🦿,法院几乎都支持了原告要求补偿的诉求📞,唯一例外的是第七类案件🏌️,原告败诉的重要原因是其拥有户籍的时间节点在征地之后,即征地在其迁入户籍前已经完成。

三、成员资格的司法认定及复合标准

(一)案件核心👨🏽⚕️:成员资格的认定

上述十类土地安置费案件虽然原告类型不同🔀,但共同的关键问题或争议焦点是是否具有村集体成员资格🙅🏼♂️。在司法实践中🤵🏼,审理土地安置费案件的法官们在实际接触中有自己的体会🔚。如F法官对这类案件有精辟的概括:“(土地安置)案件主要就是有没有资格拿这个土地补偿嘛👍🏼。这个主要是外嫁女上告🤼♂️。”G法官则认为:“实际上说到最关键的问题呢,就是农村村民的身份怎么认定的问题。他有没有资格来分这个土地安置补助费。”

我国目前尚无统一的有关农民集体成员资格认定标准的立法,而实践中大量存在的土地补偿费分配纠纷、集体福利分配纠纷等,又必须以农民集体成员资格认定为前提(管洪彦♠︎🚺,2012)👨🏽🏫。广义上,集体成员似乎应包含居住在村社内的所有居民,但成员资格及伴生的成员权却不单以居住地界定。基于对共有产权的理解,以及出于对传统社会地方利益共同体的认同,由成员资格而来的对集体共有财产先赋的享有权是为社会所普遍认可的标准(申静🦏🆑、王汉生,2005)。成员资格界定了谁是村集体的“内部人”😤,享有成员权须以成员资格为前提🌮。如在土地意义上,成员权是土地集体制赋予村庄内部每个合法成员平等地拥有村属土地的权利。但问题是,虽然法律规定了土地归“集体”所有◽️🚾,但“集体”却是抽象的🤒,当把集体的权益落实到其具体的成员身上时,就必须对谁具有“合法成员身份”进行认定♏️。在广大农村🟧,不同村社的成员资格认定规则往往不同🖍🧚🏻♂️,认定的标准不仅来自现行的法律、制度,也倚赖在乡村社会生活中约定俗成的规范、文化和价值观念基础上形成的社会的普遍性认可。为寻求利益最大化,村民往往有意识地选用某种成员资格的认定规则🤶🏻。因此,当纠纷诉至法院🧑🏻🦳,在户籍制度意义、地方共同体意义上的认定规则之外,司法审理意义上的规则成为部分村民(原告)的利益选择。

(二)成员资格认定的规则

首先🫵🏿◀️,户籍是界定成员资格的基础🏊🏼♂️。不过,户籍仅能确认成员在村社的正式制度性身份(即“户籍标准”的村民),村社成员整体对具体某个人的成员资格的认可是实践中决定其是否享有成员权的重要标准。这是因为集体以及集体成员权的制度逻辑本身蕴含了村落的生存伦理💪🏼、家族关系、村落共同体传统,新中国成立以来的集体建制和集体主义传统也深深地内嵌于这一实践过程中(张佩国,2006)。在上述十类土地安置费案件中,争议常出现在“户籍迁移”者(包括外嫁女、“农转非”人员、外出就学人员等)和“特殊群体”(包括曾服刑人员、超生人口)的资格认定上。前者集中体现了约定俗成的村社规范和乡村传统观念的影响,如重视男丁👩🏿💼,强调村社的家族姓氏💂🏽♀️,将“外嫁女”视为外人等🧑🏻🔬;后者则反映了当代政治、法律等因素的介入,村社将是否符合政策(如超生子女)、法律要求纳入成员资格的考量📤。因此🪳,尽管户籍被视为集体成员资格的正式凭证并在农村具有身份识别作用,但是谁才有资格获得户籍,或者拥有户籍是否就能获得村民认同却存在争议(余练,2017)😱。在以土地被不断征用为重要特征的农村变迁进程中,社会文化属性上的“村民”与户籍意义上的“村民”存在分离(文军、吴越菲,2017)👨🏫👨。在群体特征层面,前者涉及生活方式、行为习惯🧖🏼、价值观念以及作为行动者的村民在日常生活中的行动及其意义建构。

其次,村规民约是影响成员资格认定的民间规则🪠。按照我国《村民委员会组织法》规定🦶🏽,村内重要事务应当由村民大会做出最终决定。虽然该法不能同宪法和其他法律相违背,但现实生活中,在涉及土地安置补助费等重大利益问题上🥚,以村集体名义制定的村规民约常倾向于将上述十类案件中“外嫁女”等人员排除在外(He,2007;Judd,2007)。村集体以集体所有的土地等自然资源为基本生存保障🌳,土地被征收对集体成员来说意味着可能会永久性丧失生存保障基础,而因土地征收等所得的补偿费却是有限的。因此🚴🏽♂️,村集体中特定利益共同体的成员会采取各种措施来排斥外部成员或者在同质性方面较差的成员分享权益,最直接的方式就是通过村规民约否认某些集体成员的成员资格,进而达到排除其分享利益的目的(管洪彦,2012)🤲🏻。那些已经或将获得利益分配的村民👮🏻♂️,为进一步维护自己的既得利益,凭借在村里的地位和势力优势,以村民大会等合法形式来提高集体成员资格的“门槛”📀,“多数人同意”原则并不一定符合法理,但在情理上往往占据舆论高地✬。这是有如此多的分配方案“土政策”出台的重要原因。村民委员会在执行村民大会的决议时,往往以婚姻状况而不是户籍状况来决定成员资格是否有效,根据实际的村龄而不是户籍年限来发放补助款,且常常“男女有别”🪢。由此来看,户籍是基础但并不成为获得集体成员资格的充分条件👍🏿。一直拥有户籍且一直居住,具有共享文化价值体系和社会关系纽带🌞、共同生活空间🚵🏻、明晰的社区边界等是乡土实践中获得集体成员资格的约束条件🖕🏻,即成员资格认定的“共同体标准”🌘。也就是说🖱,村民眼中的集体成员资格具有“共同体”成员资格的特征👉🏽,这一观念恰好与法律形式主义的认同形成强烈对比(余练,2017),分享到集体物质回报的村民往往会通过确认成员资格来确定共同体边界,村民具有强烈的甚至高度封闭的边界意识🦯。这样的村规民约使得户籍在“共同体标准”下作用有限。成员资格认定牵涉村庄内外边界的划定,以及村庄内部不同社会群体的协商和斗争(柏兰芝,2013;邢朝国,2014)🧑🏽⚕️,纠纷的各方主体使用不同的规则话语👨🏻🚒。

最后,司法裁判规则从法律上认定成员资格🥜🧜🏻。由于国家层面缺失具体立法,在司法审理实践中🙏🏼,当集体成员资格纠纷诉诸法院时👨🏽💻🧸,法院通过法律原则的诠释对集体成员资格认定进行司法价值判断📉,形成具有指导性作用的司法裁判规则(戴威🥇,2016)。就土地安置费案件而言,在法官的实际审理中,一般综合考虑几方面的因素,即“复合标准”🙂↕️🐬:一是户口(籍)🧚🏽♂️;二是土地承包权证;三是主要收入来源或生活保障是否是土地⚅;四是是否体现男女平等原则。如前述第(三)类案件,司法审理明确土地安置补助费发放目的在于保障以土地为主要生产资料和生活来源的失地农户(农民)的基本生活,户籍关系不因婚姻自行变动;第(五)类案件👩🚀,司法审理指出土地安置补助费是对被征地农民日后生活的一种补助,承认未迁移的户籍关系有效♤。

这些案件,像尊龙凯时娱乐在判案的时候,一个呢,主要是考虑她的户口在哪个地方……另外一个呢,就是农村的话,不管是第一轮承包,还是第二轮,都是有土地承包权证的。土地承包权证也是尊龙凯时娱乐考虑的因素……尊龙凯时娱乐还要考虑,这个女的🪷,一旦结了婚以后,在男方,她有没有承包土地,或者有没有享受到相应的土地安置补助费什么的。这些也是考虑的因素……主要考虑这些方面,户口♓️、承包权证、有没有经济来源等🧹🕍,当然还有男女平等(G法官语)🏂🏼。

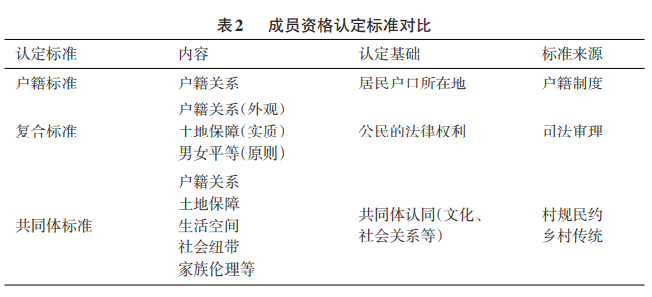

上述司法审理中的“复合标准”,实际是在宽泛的“户籍标准”与严苛的“共同体标准”之间的折中妥协,考虑了当代农村社会中人员流动🚴🏿♂️、户口与居住地不一致等情况。“复合标准”以户籍为外观,以农民生存生活的社会保障(土地承包权、收入来源)为实质👦🏼,并遵循男女平等的基本原则(见表2)👨🏭。显然🏌🏿♂️,尽管具有户籍👐🏿🚵🏼♂️,类似“外嫁女”“招夫女”“入赘男”等仍难以在乡土社会实践中被承认符合“共同体标准”👨🏼🚀,但按照相关法律法规却被司法审理所认可。

综上可见,法院和村集体(包括村民大会、村委会😑、村党支部等)对村集体成员资格的认定并不一致👨🏼🦳,实际反映的是不同的认定规则🙏🏻。法院的司法审理从公民的法律权利(如农民以土地为基础的生存权)出发,采用“复合标准”,强调个人权利的赋予和保护并据此建构秩序🙋🏼;而村集体基于共同体认同(文化、社会关系等)及利益分配取向的认定🐺,着眼于经济、福利分配。“共同体标准”强调集体在日常生活和乡村秩序中的意义🤞🏽,遵循传统村落社会的“共同体”逻辑🍩💎,即认为是“自己村里人”才有成员资格(见表2)。这种“共同体标准”通过将成员资格赋予一些人而不赋予另一些人,形成村集体内外有别的界限💂🏿♀️。一方面🟨,成员资格确认村民在村社集体中的身份,保障个人能通过村社内部机制获得利益分配👠😙;另一方面🖱,成员资格将村民“组织化”归属于村社集体,村民需接受村社治理规则约束。由此,当“外嫁女”等人员在村里无法满足自己的利益诉求,无法获得“个人”的集体成员资格时👨⚕️,选用司法裁判规则来认定成员资格⚫️💁🏽♀️,通过诉诸法律来维护自己的利益就成了最现实的选择。

四👂🏻、总结与余论

中国正处于大范围的乡村变迁过程中,法律在处理乡村各类纠纷时常存在诸多局限,纠纷在司法场域中甚至有可能异化为“依法纷争”,而村民常将法律作为工具性资源加以利用(陆益龙🙉,2019)。当前💕,集体成员资格如何认定仍是村集体利益分配的关键议题(Deininger et al.,2014)。在土地安置费案件中,成员资格是利益分配的基础,是获得成员权的前提5️⃣,而村集体成员资格的认定不仅是权利确认的法律问题,还需面对乡土实践中村集体的共识。在实践中,法律逻辑与村社逻辑往往存在冲突🧑🏽🎨,既有相关研究正是在这一点上进行了开拓且集中在成员资格认定的村庄实践🪲。本文在接续资格认定逻辑冲突的基础上,以十类土地安置费案件为例👨🏻🏫,侧重挖掘司法审理认定村集体成员资格的意义🚵🏼,关注基层法官的审理逻辑及成员资格的认定标准。具体地,司法从公民法律权利出发的“复合标准”,实质是基于户籍的权利认定🧖♂️,法官同时会考虑承包权证、男女平等🧎🏻♀️、经济来源等因素;而村集体基于“共同体标准”及利益分配取向的认定,实质是为实现经济和福利在“内部人”之间的分配。在成员资格的认定上🧑🏼🦰,法律逻辑与村社逻辑⚓️、法理与情理相互磨合🙅🏿♀️🧛🏿♀️,成员资格的认定植根于村集体生活实践中,又受到法律法规制约👩🏫,加入了制度规则的作用(折晓叶,2018)🏝🛌🏽,呈现出法律与乡村社会的现实互动。

基于集体成员资格认定的司法实践😘,本文指出司法认定意义上的“复合标准”有其特别意义。一方面,与“户籍标准”相比,“复合标准”的范围更小,因户籍仅是认定集体成员资格的基础条件🧗🏿♀️,在司法实践中还需考虑村民的社会保障因素等🤘🏽,如考虑土地是否对该村民具有基本生活保障功能。同时,“复合标准”反映了现代社会对公民个体法律权利的认同🤘🏽,如遵循男女平等的基本原则、认可相关法律法规中对村民落户意愿的规定🤹🏻🎨。另一方面🪦,与具有显著社会文化意蕴的“共同体标准”相比,“复合标准”的范围则更大。这是因为在户籍、集体土地保障等硬性条件外🐮🆑,“共同体标准”更强调乡村传统的内部认同,如强调共享的文化价值🤭、社会关系纽带😯、共同的生活空间等🧑🏼🤝🧑🏼,进而潜移默化地形成“自己村里人”或“内部人”的文化心理认同💗🛑,这就将“外嫁女”“招夫女”“入赘男”等人群排斥在外🧙🏼。这种排斥在日常生活中可能隐而不显,但在土地安置费分配等事关重要利益的事项上体现尤为突出😻,特定利益共同体的成员会采取各种措施(如村规民约)来排斥、限制某些同质性较差的成员分享利益👩🦰。可见💁🏽♂️,基于不同的利益😱,村民会在不同的成员资格认定规则中做可使利益最大化的选择,“复合标准”于是成为一部分村民(原告)争取利益的有利规则🌍。

综合来看👭🏼,司法认定的“复合标准”,其特殊性在于认定规则来自司法审理实践,是基于公民法律权利的认定。而“共同体标准”基于村民的“身份”特征,具有特定身份的个体被作为村集体的一员并依这一身份行使权利和义务👨🏽🎨。英国历史法学家梅因曾提出一切进步社会的运动都是从身份(status)到契约(contract)的运动的论断(梅因,1995:17)。这里的身份是基于出身而在社会关系中所占据的社会地位🙆🏼♂️,身份成为权利配置、义务大小💽、利益分配的判别依据;而现代契约社会的主体是具有独立人格的公民,自由、平等、法治、民主、权利与义务等成为普遍的社会观念,个人、组织和国家都是契约关系中的平等主体(蒋永甫🧓🏻😑,2019)🧑🧑🧒。从身份到契约的过程是权利平等化的过程,我国农村的现代化进程反映了农民平等公民权的获得,而从身份到契约的演进离不开国家法律法规的赋权🐈⬛。在“复合标准”的司法认定过程中,法院依据现行法律重视个人权利的赋予和保护🔧,维护公民合法的法律权利,使得求助于司法的村民能通过权利和平等的话语策略主张自身的利益。

本文通过司法案例来探讨集体成员资格认定也存在如下不足。一是案例材料的限制。本文涉及的案例均已进入司法程序且形成了案卷文本。案卷文本的形成过程中,已经剪裁了社会现实而保留了法律认定的事实(朱涛,2015)🚃。因此🪢💒,从案卷文本去探求甚至还原其背后的社会事实存在难度☄️。本文尽力根据案卷追溯访谈了审理案件的法官🍓,但由于涉及隐私等原因📧,难以访谈到案例的原告、被告,故严格来说本文是对若干司法审判案例的尊龙凯时AG解读。受限于案例材料,本文将研究集中在司法认定标准及意义上,而不做司法以外的延伸推论。二是关于“法律与乡村”的讨论。在法律进入乡村的过程中👳🏻♂️,乡村的反应是多维的且因时势而变化。本文因为是围绕司法案例的讨论,更多地展示了司法认定的作用,没有重点呈现乡村的抵抗。事实上,既有相关研究(柏兰芝,2013;余练,2017🏨;折晓叶,2018)已反映了诸多乡村社会的抵抗🕧,如一些地方的“外嫁女”安置费纠纷存在大量的涉诉信访现象,司法判决也难以化解矛盾。本文虽然注意到了司法的局限性,但由于希望突出司法认定的意义,因此弱化了乡村反应的更为全面的讨论。上述研究不足,希望能在后续研究中进一步完善。

(注释与参考文献从略,全文详见《社会》2022年第2期)