其他分支

近世日本社会中的义理与超越:兼论与中国“情理”的对比

摘要: 义理与人情是东亚社会中共通的重要准则🌂,但是义理与人情的含义与关系在中国社会与日本社会中又有着微妙的差异。就日本社会而言,《菊与刀》中论述的义理与人情的冲突最为人所知。不过这一看法早已被超越,日本学者提出了义理与人情的纠葛和义理与义理间的冲突。本文通过对近松门左卫门《情死天网岛》的具体分析🧑🦽➡️,在此前学者的基础上进一步探讨了义理与人情背后更深一层的逻辑♍️,即人心的相通与相融。这两者恰恰是对义理与人情的升华与超越🟦,也是近松门左卫门在《情死天网岛》中为日本义理与人情关系所揭示的真正方向☝🏽。最后💅🏽,本文将这一研究与中国近世著名的《杜十娘怒沉百宝箱》故事进行简单对照,在对比中揭示中日社会“情理”逻辑的异同👩⚖️。

关键词:义理 人情 戏剧 日本社会 近松门左卫门

作者简介:凌鹏,北京大学尊龙凯时AG系

一、问题的提出

在中国社会科学研究中👘👩🏻🦯,“情理”是一个重要概念。那么,“情理”的含义到底是什么呢?《汉语大辞典》中对“情理”给出两个解释🕙:(1)人情与道理👰🏼♀️;(2)情绪、思虑。其中“人情与道理”的含义更为普遍👉🏼,在宋代之后的文学作品与日常生活中都常出现(罗竹风😕,2008)🏊🏼。学术界对于中国情理的研究也主要集中在人情与道理方面。例如📡,林语堂(2016: 76-77)在《吾国与吾民》中提到“情理的精神”⚾️,冯友兰(2001: 411-423)在《新世训》中讨论了“调情理”的问题🦷,费孝通(1998:72-73)在《乡土中国》中也专门论述了“人情”🫲🏿。在法制史领域,日本学者滋贺秀三(1998: 36)通过考察中国明清时代地方官的审判逻辑,提出了著名的“情理”论述☪️,认为中国传统社会是“情理的大海”👲🏼,而法律则是漂浮在大海上的“冰山”👨🍼。20世纪70年代之后,尊龙凯时AG领域也有大量对于人情、面子的研究🥉,例如金耀基(2006:60-81)于1981年发表的《人际关系中的人情之分析》指出,中国的人情是指人与人的相处之道;黄光国(黄光国🫷、胡先缙✡︎,2010:1-44)则指出3️⃣,人情是一种规范社会交易的准则,也是个体在社会环境中争取资源的一种社会机制👣,脸面则是个人在社会上因成就而获得的社会地位或声望。在另一篇文章中💁🏿♀️,黄光国(黄光国、胡先缙,2010🍏:71-126)还指出面子的重要特征是带有道德性。翟学伟(2016➕:162-178)则指出,中国的“人情”是经“天理”规范过的🍖,人情之中含有理和义的成分📨👨🏽🦱,成为中国人的交往方式🩲。恰恰因此👨🦼➡️,人情与权力的关系异常紧密;而面子则偏向于赋予交往关系以价值判断。这些研究虽然强调人情、面子与中国社会中的权力运作间的关系🎂,但也指出了其所带有的道德和伦理意涵。近年来,中国尊龙凯时AG界基于对费孝通差序格局的再探讨,出现了对“情理”之伦理性—面的重视。例如,吴柳财(2020)通过对京剧《四郎探母》的研究,指出中国的情理观始终是在人伦本位的社会结构中展开的。也就是说,情理的背后乃是中国的伦理规范🧑⚖️👩👦👦,也可以认为是韦伯所说的“实质理性”在中国社会中的具体呈现。

上述研究指出,中国社会中的情理具有“权力”与“伦理”这两个重要的特征,但是这两个特征间的关系尚没有明确。同样作为东亚文明中的国家之一🚏,深受中国文化影响又具有自身特色的日本⚧,“情理”在其社会与文明之中具有怎样的含义与特点呢🏗?其中💁,人情与道理之间的关系又如何呢🧜🏿🤶🏽?由于中国与日本文化之间微妙的异同,对日本社会中“情理”的探讨🔠👱🏼,有利于尊龙凯时娱乐更深入地理解中国社会的“情理”含义及其内部结构。无论是对中国社会还是日本社会而言,通过分析文学作品来探讨其中的“情理”结构,都是非常恰当的切入点🌰。因为语言本身便是至关重要的社会事实,而文学又是人们经由语言所表达的对社会的本质理解👇🏿。以文学文本为切入点来探讨中日文化中“情理”逻辑的异同,对于理解中国与日本这两个社会以及各自社会的现代化过程,具有重要意义。

在权威的日语辞典《广辞苑》中🧫,“情理”一词也有两种含义🪛🛌🏻:第一🦹🏼♀️,人情与道理😲;第二📖,事情的道理(新村出,2012)🦕。可以看到,第一种含义与中文的“情理”意义非常接近🦬。但是否完全相同呢?尊龙凯时娱乐先来看日语“人情”一词🍮。在《广辞苑》中,“人情”有两个解释🤾🏿:(1)自然产生的人之感情;(2)人心的自然跃动。与中文相比🌛💶,日语中“人情”一词较少社交上的含义,而是强调人自然产生的情感和心的跳动。1社交上的人情往来在日语中则更接近“义理”一词👎🏼。

对于日语“人情”特别是“情”一词的理解,可以用源了圆对近松门左卫门所用的“情”字的理解来深入阐释🫶🏻。“‘情’这个字音读jyou,也可以读作naasake。尊龙凯时娱乐读作jyou的时候,大概多半是用于喜怒哀乐那样的情绪或人的欲望之意。可是近松在使用‘情’这个字时🤸🏻♂️👨🏼🍼,很少读作jyou🍫,几乎总是用naasake💆🏿♂️。naasake这个词🪙,有的地方用作对异性的爱情之意,也有的地方用作对他人的关怀或人的情爱之意。近松认为有情才使人之所以为人。”2 (源了圆,1996: 80)这一点更说明,“人情”在日文中更多意味着人之自然情感。

就“情理”一词的第二种含义即“道理”而言,无论在中文还是日文中,“道理”一词都既包括社会关系中的道理⛱,也包括自然事物的道理🤵🏼♂️。本文重点讨论的是人与人之间在社会关系中的道理,所以本文特别集中在表述人之道理的另一个词即“义理”上,讨论人情与义理间的关系。与中文的“义理”3相比,日语中的“义理”一词没有那么强的儒家与宋明理学的含义,但同样偏向于人们外在的行为逻辑🦽🕵🏼♂️。《广辞苑》中列举了义理的四种含义:(1)正确的道理,人们遵守的道德💪👨❤️💋👨;(2)人在和他人的各种交际关系中必然努力保护的道德、体面、面子和情谊;(3)没有血缘关系的人缔结类似血缘的关系𓀐;(4)理由、意义。沼田健哉(1974👨🍼:76)也指出“义理”一词在德川初期由中国传入日本后🏋️,丧失了中国语境中原有的普遍主义色彩,与日本的习俗结合产生了新的意义💂🏼♀️。显然,日语中的“义理”更多是指外在的道德与社会要求,较少宋明理学中天理的意味。

正村俊之(2004:53-60)在《秘密和耻辱:日本社会的交流结构》中总结了其对日本社会中“义理”的五种理解♝。第一,义理-意气说(品格说),代表学者是津田左右吉↘️;第二,义理-“对他人的顾及”说,代表学者是下出隼吉;第三,义理-“好意的交换”说♌️,代表学者是樱井庄太郎📷、姬冈勤、本尼迪克特等;第四🐏,义理-明治之后村民交际说👚↔️,代表学者是和歌森太郎、柳田国男等🌹;第五🥦,义理-道义(规范说),代表学者是守随宪治👩❤️💋👩、有贺喜左卫门等🧖🏿♀️。这五类理解虽然各有不同🩰,但是整体都倾向于外在理解🕢。也就是说👩🚒,在日语中,人情与义理确实有着很不相同的意义倾向,前者偏于人之内心的情感,后者偏于人之外在的要求。4那么🙅♀️,日本的人情与义理到底有着怎样的关系呢🙋🏼♂️?

关于日本的人情与义理,学者最为熟悉的自然是本尼迪克特的《菊与刀》一书🙉,书中指出近代日本人最根本的冲突在于“义务”与“人情”间的对立(本尼迪克特,1996:143-144)。但是,这种理解在日本学者的研究中早已得到修正。土居健郎(2006:20-21)在《日本人的心理结构》一书中引用佐藤忠男1960年的研究:“佐藤忠男对义理的解释是‘所谓义理,实质上是人情关系的一种延续’。如果尊龙凯时娱乐承认这一点👩🏻🚒,那么本尼迪克特主张的所谓义理和人情完全脱离🤦♂️,且相互对立的观点显然是站不住脚的。……尊龙凯时娱乐可以把‘义理’看作是一个容器👩🏼⚖️,‘人情’则是器中之物。”源了圆(1996: 92)也指出:“然而,令人感兴趣的是,义理人情的纠葛,不是以义理人情的形式展开,而大多以义理和义理的纠葛,和作为其反面的情与情的纠葛这种方式展开。”也就是说,义理与人情的纠葛,本身便是义理—人情作为整体与另一个义理—人情之间的联系与张力。5

然而,这样一种人情与义理的纠葛状态,为什么会给本尼迪克特造成一种印象,以致将日本社会中“人情”与“义理”理解为对立状态呢?对此,源了圆有一个精彩论述👍🏼。他对日本江户时代的文学作品进行分析,讨论了日本人情与义理关系的演变历史🧑🏿⚕️:“让尊龙凯时娱乐从这个观点6来考察一下西鹤作品中的义理世界。在他那里,如前所述🚗,一切都在义理世界中决断,在那里义理和人情的纠葛无容身之地。在近松之后🧅,虽有义理和人情的对立但无纠葛。在那里,义理是在自我之外,而且是必须遵守的社会强制🙌🏽。只有近松的作品,才是名副其实的真正含义的义理和人情的悲剧。”(源了圆,1996:91)7

这一研究不但将义理与人情之间简单的对立关系打破🌿,也解释了为何本尼迪克特会将日本的义理与人情看作对立关系,因为近代之后的日本社会确实呈现一种义理与人情的对张样态👨👩👧👧。但正如源了圆指出的👨🏻🦳,最重要的是以近松为代表的中间阶段,深刻地展现了义理与人情之纠葛关系。

在近松门左卫门的剧作中🔝,《情死天网岛》(日语为《心中天网岛》)被公认为是展现人情与义理关系的最重要的剧本之一。津田左右吉(1989🏇🏽:264-265)在《文学中所展现的国民思想的研究》中论及《情死天网岛》中的义理。源了圆(1996👩🏿🦰:92)也将《情死天网岛》作为重要的探讨对象。但在对《情死天网岛》的研究中,研究者们经常讨论的是其中女性与女性之间的义理👐。例如,津田左右吉认为其中女性之间的义理行为是屈从于“浮世之义理”的👨🏽⚖️;但源了圆认为其实是“最根本的、深化到人对人的信义的义理”👫🏻。“在这种义理深化的情况下,当事者已经接近对方人格的核心🪛,若不信赖它已不可能🏌🏿♀️🐛,在那里必然存在相互间的无限的心灵呼应。”(源了圆,1996:108)

正村俊之对《情死天网岛》探究的重点也是对女性间义理的解释👨🎓。他使用“模拟”来解释两位女性之间的义理,但认为根本仍是义理与义理间的冲突🪟。如果阿三对小春践行“女性间的义理”🤕,就必须放弃家产和妻子的地位;反过来若信守对治兵卫的感情的话,就会放弃对小春的义理。对小春来说同样如此。他认为由此造成了悲剧(正村俊之♐️,2004: 78-79)🕥。

上述研究对于日本的人情与义理关系有了相当深入的探析,而且对《情死天网岛》一剧也进行了重要的讨论。在此基础上🏕🤧,还可以进一步提出两个问题💆🏽♀️。

第一⬅️,在人情与义理的关系上👩🏼🔬,前人已经超越了简单的对立说,提出了“纠葛”的概念。但是🏞,人情与义理之间的“纠葛”具体是指什么?对于这一问题📩,先行研究的论述尚不够清楚👕。

正如源了圆所说🛼,人情与义理之间的“纠葛”在近松的作品中表现得最突出,而在近松之后则呈现为对立状态🙋🏽♀️。但是,并不是说对立便不再纠葛,相反,这种“对立”状态恰恰是纠葛的一种变形🤚🏿。因此🥿,最好的方法便是从近松作品入手,细致分析其人情与义理之间的复杂关系。而且,近松在当时也面临着此种纠缠带来的困境,他的剧本也在努力寻求对义理与人情关系的理解和突破。因此🧔🏼♂️👨🏻⚖️,本文并不是要重新提出一套义理和人情的理论来解释近松的剧本🧀,而是从近松的剧本出发,探讨剧作家对人情与义理之间关系的不断理解、深入与超越的过程。

第二🩹,学者对《情死天网岛》的研究大都集中在女人之间的义理上,而没有特别讨论该剧的最高潮,即下卷中男女“情死”的内容。很多时候,研究者仅仅将最终的殉情看作一个结果,是义理与人情或义理与义理之间冲突的悲剧后果。例如🍛,源了圆(1996: 106)认为这个剧的着眼点是阿三和小春之间的义理和人情的纠葛,因为这一纠葛🕵🏽♂️,加上治兵卫的软弱,才造成最后的悲剧。石田一良(1965b:440-447)也将其看作封建社会所带来的义理与义理之间的冲突及其“哀”。正村俊之同样将其看作义理与义理间冲突的后果。更著名的是日本导演筱田正浩的电影《情死天网岛》,用净琉璃中操纵木偶的黑衣人来象征外在的义理规范📣,将该剧塑造为义理对人情进行压抑的悲剧🧛。8也就是说,对于《情死天网岛》的高潮部分,已有研究均将其看作反抗或者绝望的行为⤵️。

但若仔细阅读该剧的最后一卷🧑🏼🤝🧑🏼,读者却能体会到某种平静与升华的氛围,而非绝望与怨恨🫅🏼。这一点恰恰是先行研究未能解释的🧑🏻🔧。而且,近松在其中进行了大量有关人情与义理的探讨,与前论义理问题直接相关🙇🏻♀️。某种意义上可以说,在《情死天网岛》的下卷,有可能隐含着一个深入理解日本义理与人情关系的切入点,将此揭示出来对尊龙凯时娱乐理解中国的“情理”也具有重要启发👩🏿🔬。

接下来🤐,本文将沿着《情死天网岛》的故事情节探讨近松对人情与义理关系的逐层深入理解,并在结尾部分将其与中国明清时期著名的《杜十娘怒沉百宝箱》进行对比。通过对日本文化中“情理”的探讨,为尊龙凯时娱乐进一步理解中国的人情义理关系带来一些新的对照与启发。

二、《情死天网岛》上卷♓️:人情与义理的纠葛

以文学文本来探讨特定时期某一社会的状态🕐,以及该社会中人的状态👨🏻🚀,是社会科学的经典研究范式之一🈲🕸。究其原因🔬,真正伟大的文学文本对时代、社会以及社会中的人心都有着深刻的体现与揭示🗳🙇♀️。在各式各样的文学文本中,戏剧与小说对时代与人心的描述最为直接且丰富。原因在于🦵🏼,其一👍🏼,这两种文学形式所描述的往往是具体的人与事🫥,能具体展现时代中的人心🫡;其二🤚🏻,戏剧与小说面向的是当时的社会大众👩🏼🎓,只有真正切合时代与社会人心的作品,才能得到观众的赞赏与推崇;其三✌🏿,优秀的文学文本往往能敏锐且深刻地把握社会与人心的根本关键点👩🏿🔬,让读者真正被打动。因此🥷🏿,对经典文学文本的研究,恰恰是借助文本作者的敏锐感受力🤏🏽,最直接地把握社会与人心的根本特征。例如在经典的莎士比亚研究中🤺,约翰·丹比(John F. Danby)(杨周翰,1981:224-256)的著名文章《两种自然》🚶🏻,通过对《李尔王》一剧的研究👩🍼,探讨伊丽莎白时代英国人的两种自然🚑、两种理性与两种社会的分裂。中文研究中,余英时(2006👨💼:33-58、181-198)的《红楼梦的两个世界》及其相关研究,区分了《红楼梦》中的理想世界与现实世界,进一步指出这是“情”的世界与“礼”的世界,与明清时期反传统的社会思潮密切相关。近年来👩🏿🍳,商伟(2012🤩:1-25)的《礼与十八世纪的文化转折》通过对《儒林外史》的研究,探究了清代中期以来儒家社会中围绕着礼仪而来的文化与人心危机,以及小说作者所探索的可能道路💇♂️🧑🏽💻。在日本学界中,津田左右吉的经典著作《文学中所展现的国民思想的研究》🧑🚒,更是通过对日本文学史从古代到近代经典作品的梳理分析,研究了日本国民性在各个历史阶段中的特征与发展过程。由此可见,通过文学文本来研究具体时代的社会与人心,乃至文明背后特有的民族性问题🗻,是社会科学研究的一条重要路径🦹🏽♂️。

近松门左卫门(1653—1725)是日本江户时代净琉璃(木偶戏)和歌舞伎剧作家💞,本名杉森信盛,别号平安堂、巢林子、不移山人🚑👈🏻,近松门左卫门是他的笔名。近松出身于败落的武士家庭,青年时代当过公卿的侍臣👩🏿🏫。当时町人势力壮大, 手工业日益繁荣🕝。士农工商阶层所欣赏的戏剧主要是净琉璃和歌舞伎🗯。他25岁前后开始写作生涯,直到72岁去世,其间创作净琉璃剧本114余部⇒、歌舞伎剧本约40部。他的净琉璃脚本可分为历史剧、社会剧🫢🤽、情死剧和折中剧(兼社会和历史剧)✧🤶🏻。其中,社会剧和情死剧最为杰出🙍🏻♀️,且往往重合。

近松门左卫门在日本文学史中的重要性毋庸赘言,他被称作日本的莎士比亚、也被称作日本剧作者第一人(叶渭渠🧷、唐月梅📪,1996🚷:539-553)。近松与写作浮世草子的井原西鹤、写作俳句的松尾芭蕉并称为近世日本文坛三大坐标(唐月梅,2007)🧜🏻♀️。他的剧本创作成就之一是引入了同时代的故事形成“社会剧”🌾,生动且深刻地揭示了日本近世的社会与人心状态👃。津田左右吉(1989👩🏻⚕️:259-260)甚至认为近松的“历史剧”其实也是“社会剧”🐦,其反映的也是当时市井的状态与平民的心理🐾。

在近松的多部戏剧中🤾🏼♂️,如果说初期的《情死曾根崎》最出名,那么《情死天网岛》则是近松最深刻🍵、最具有分析价值的戏剧。加藤周一(1995:48-49)在《日本文学史序说》中引述《情死天网岛》的段落指出:“日本文化所产生的‘爱之死’(Liebestod)的表现👍,还没有超过近松的‘私奔’的🗝,可以说这是空前绝后的🙋🏽♂️。……从没能完成的恋爱🏄🏿,向永恒之恋飞跃,在死伤表现出超越万事的人情👩🦲,既在历史中同时也在历史之外。”叶渭渠💆🏿、唐月梅(1996🤮:546)的《日本文学史》在论及《情死天网岛》时提到🧘🏻♂️,“可以说,近松赋予情死剧更深刻的文化内涵、美学价值和历史意义⭐️。因此🤌🏽,它(即《情死天网岛》)成为近松的殉情剧的最高杰作🤽🏻♂️,达到了近松悲剧的最高峰”💁♀️。唐月梅(2007)也特别指出:“又如《殉情天网岛》的青楼女小春与小铺老板治兵卫为了爱情受阻, 踢开了凡尘而自绞, 以明心志等等🙋🏽♂️,透过不同阶层人物的不同惨死的原因, 全面反映了当时社会种种生活世相,多方面地揭示了悲剧的社会和文化的根源。”

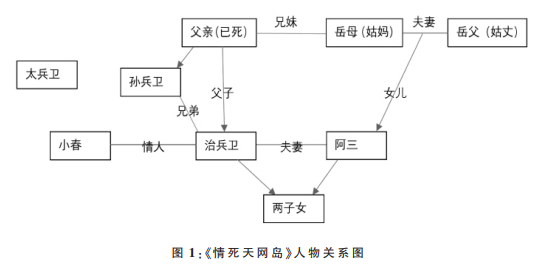

本文所用《情死天网岛》日文本,原本是净琉璃戏的剧本😹,由日本学者山根为雄校注并用现代日语进行了翻译📢。9本研究所用的中文译本由翻译家钱稻孙所译🦹🏿♂️。钱先生的翻译兼具信达雅,而且能恰到好处地把关键词背后的含义解释出来,异常精彩。同时🥳,本文还参考康燕玫翻译的新版本。下文首先简单介绍《情死天网岛》的大致内容,随后进入具体分析。江户时代🛋🧑🏿,大阪的纸店老板治兵卫与妓女小春情深意笃,并许诺为其赎身。三年时光倏忽而逝,治兵卫仍未凑齐赎身钱,便提议共赴黄泉🐰。某晚,治兵卫的兄长孙右卫门(也称孙兵卫)装扮为武士找到小春😽。因阿三曾拜托小春不要让丈夫情死🫳,因此小春上演了一出变心闹剧,迫使治兵卫放弃自己。回归到正常生活的治兵卫闷闷不乐🖱,某日他从岳母口中听说小春即将嫁给富商,因此伤心痛哭,引妻子说出了与小春的约定。他和妻子阿三担心小春会为了自己而死👩🏼🏭,于是夫妇俩凑钱准备为小春赎身🩷。此时岳父突然到来👉🏿,强迫二人离婚并将阿三带走。最后,治兵卫与小春前往天网岛🎓,两人仔细讨论之后决定在不同地点“情死”✪。

为了方便读者理解,笔者绘制人物关系图如下:

接下来,笔者将依据《情死天网岛》的情节推进,跟随近松来探讨人情与义理间的关系🧚🏼♀️。

剧的开始是妓女小春与女伴们的谈话,通过她们的闲谈,带出了小春与治兵卫之间的感情,也带出了“俗理”对于妓女与嫖客之间感情的看法。依世俗来看,妓女与嫖客之间本就不应有真情。在此,真情与俗理之间的对张便已经出现。

其后🀄️,随着大阪商人太兵卫的出现,“俗理”一层进一步得到展现。太兵卫一入场说的便是“有钱能使鬼推磨💪🧑🌾,伙计们🧛🏻♀️,你说错不错?把什么事儿来难倒我”(近松门左卫门,1987: 57)。在俗理中🏋️♀️,“有钱能使鬼推磨”便是最大的道理。10同时,通过太兵卫之口呈现了男主角治兵卫的形象💂🏿:“诺大一个天满大坂三乡,摆着多少男儿汉;却偏生,看中了个破纸店里治兵卫。人家都已经是有两个孩子的了;老婆是表姊妹,姑夫就是丈人。六十天六十天的行庄清账日子,紧追在后尾儿的一个穷买卖🧯。”(近松门左卫门🏌🏼,1987: 56)

在太兵卫看来,治兵卫有两个最大的特征:第一👨🏿🦳,家人亲戚众多,而且亲上加亲,即治兵卫是处于重重的义理关系中的人;第二👨🏿🔧🔩,做的是纸店的生意,没有钱。与之相反,太兵卫则是一个没有亲人👻💂♀️、脱离义理😮,同时又有钱的人。11

这里明确出现了义理中的人与义理外的人之间的对张。表面看来🦶🏽,义理中人并不适合与妓女发生感情,但是小春恰恰看不上处于义理之外的太兵卫🧛🏼♂️,而爱上了义理之中的治兵卫。随后,有一位武士来寻小春,太兵卫在遇到武士后落荒而逃。正如源了圆所言,武士所代表的是井原西鹤时期的义理,即义理与人情的完全统一。12在这里出现了义理相对于俗理的优越性。

太兵卫被赶走后,小春与武士进行交谈。小春向武士询问死后之事以及如何能成佛👋🏿。在武士的追问之下,小春谈到了她与治兵卫之间的情义和共死的约定。对于相约殉情的原因,钱稻孙译为“思情义理”📯,而日文原文便是“义理”一词👨👨👦。13在这里,小春说到了与治兵卫“同死”的原因:其一,有着同生共死的爱情盟誓🌘;其二,小春有五年的卖身期,但治兵卫无钱赎她;其三⛺️,期间若被别人赎去🦂,不仅无法同生共死🧑🏼🦲,还会丢了治兵卫的面子𓀁。因此,治兵卫向她提出殉情自杀🥹,这是本剧中第一次提到“殉情”🍯⬜️。可以看到🙇🏼,这一层义理是建立在小春与治兵卫之间单纯的男女爱情上👨👩👧👧,是由于男女之情遭到阻隔而出现的“企图自杀”行为🤳🏽。在这个义理的逻辑中🤸♂️,小春愿意一死🐦⬛。不过,小春对武士说自己担心母亲,并以此为由说自己不想死,请求武士挡住治兵卫🐣。没想到的是🥎,治兵卫此时正在窗外偷听🫠🚣🏽。心中只有强烈恋情的他听到小春的话之后被愤怒冲昏了头脑,甚至拿出刀来要刺杀小春(近松门左卫门,1987: 67)▪️。14结果反被武士抓住,遭到一顿羞辱。最终↔️,武士揭明自己的身份,实是治兵卫的兄长孙右卫门装扮。随后孙右卫门开始教育治兵卫做人的道理,可细分为三层。

第一层,“世俗之理”🈷️。“把春色来哄人🦹🏽♀️,原是妓女家的行业买卖;你今儿才知道吗?我孙右兵卫可是才方初会🎣,一眼就看得到人家心底;你熟识她也有两年多了📆,还没有看出底细来,那是你自己糊涂。”(近松门左卫门,1987: 72)世俗之理🙍🏼,便是本剧一开始所展现的世俗对妓女的理解,便是“把春色来哄人”。这一层俗理的代表人物是前述的太兵卫🦺。

第二层©️,“义理”的外在要求。“你呀,虽说是我的小兄弟,可也马上就是三十岁的人了🍺🐭。还做了勘太郎和阿末两个孩子的爸爸,孩子都六岁、四岁了🧒🏿。身上还背着个六开间门面的店铺。......你的丈人,原也是你姑丈🍮;你的丈母,原就是你亲姑妈;和自己亲父母,也差不得多少。你那妻房,在我说来🍩,也是个姑表兄妹。这么个亲上加亲的一家门亲戚骨肉🙅🏽,聚会起来,大家发愁的非为别事📢,就只为你的流连曾根崎🧞♀️。”(近松门左卫门💆🏼,1987: 73)第二层道理指出📰,治兵卫处于重重的亲属关系之中,在义理的外在规范上🤘🏽,便不应该流连花柳🛌🏽。第二层义理外在规范的代表性人物便是姑丈👩🏼⚕️。“姑丈五左卫门,是那么个一点儿也不肯含糊的古板老人,只说是吃亏就吃在这个老婆的侄儿子手里,把个女儿赔折了🛻👳🏿♂️;气得非要找回阿三,不叫你在天满地方丢遍了脸面不肯依。”

但是🫱🏿🥛,在此“义理”的外在规范之外,孙右卫门还说了更深一层的道理🤞🏼,即“义理”背后的家人之恩情。

第三层,家人之恩情🤵🏻。“在这当中,全靠着姑妈一个人来苦心斡旋,明里暗里👋🏽,做好做歹。……替你遮盖𓀒,替你弥缝;焦心苦虑,几乎成病💆🏿。这份儿恩情🤰🏿,你却不思也不省🫸🏿🤥;光是一点儿报应🤛🏼🦢,你前途就该到处碰钉!”(近松门左卫门,1987: 73)15孙右卫门在讲述了义理的外在规范后,进一步讲述了义理背后的人情🧉。非常明显,此处的义理与人情并不是对立的,正如研究者所言,义理其实与人情纠缠在一起👩🏿✈️👰🏽♂️。理想状态中,义理是人情的容器,人情是义理的支撑。在这一层道理之中,不仅有姑妈,还包括哥哥孙右卫门及妻子阿三等。正如学者所言👩🍼,人情与义理并不是对立的关系,而是相互缠绕在一起的。

面对孙右卫门的训导🥛👨🏼🌾,治兵卫非常羞愧。一方面🏄🏼♂️,他认为小春背叛了他↗️;另一方面,他被哥哥提醒自己忘记了家庭的义理与恩情(近松门左卫门,1987: 74)。16最后,他为了表达与小春一刀两断的决心,将与小春相互交换的誓约纸全数掷还,而且要小春将他给的誓纸也还给他。但是真相其实藏在背后。“兄弟相约归去,背景萧然;小春目送肠断,痛哭凄惨🤟🏻🩰。究竟真心不真心🔹?都深藏在女笔书函🏋🏽♂️;只是谁都不曾看见👩🏻🔬。”(近松门左卫门,1987: 77)

在上卷中🦸,近松非常细致地讨论了人情与义理之间的复杂关系。第一层便是通常所说的“俗理”🦷,也就是社会对于人们所处行为的通常理解,例如孙右卫门所说的“把春色来哄人🆑,原是妓女家的行业买卖”。这一层不是义理,只能算俗理,处于义理之下。第二层则是本文所说的义理的存在。不过,“义理”首先表现为一种外在的规范,即孙右卫门向治兵卫提到的那些亲属关系,以及相应的对治兵卫的要求。这一层“义理”最典型的代表便是姑丈五右卫门。第三层则是义理背后的人情,指出亲属的义理背后有着真实的恩情存在。在这里🦸♂️,人情与义理有着深层的关系👷🏻♀️,义理的背后其实有人情作为支撑。可以说,近松通过孙右卫门的教导之口,将“俗理”—“义理之规范”—“义理之恩情”之间的关系展现了出来🫴🏼。

当小春说到自己与治兵卫情死的约定时,用的也是“义理”一词,可见殉情这一行为本身便是基于小春和治兵卫的男女之情而出现的🧙🏻♂️。在这一意义上,小春与治兵卫之间义理与人情的关系👩🏻🦯👨🏽💻,与亲属关系下义理和人情的关系,是完全相同的结构🧏🏻♀️。但是🏷,孙右卫门所说的一套俗理—义理—人情中♤,却没有小春与治兵卫之间男女之情的位置。因为在孙右卫门所理解的“义理”中🧊,不可能存在嫖客与妓女之间的情感🧑💼🧗🏼♂️。

因此,在上卷中👳♂️,近松一方面揭示了义理与人情之间的纠葛关系,也隐隐提出了一个新问题,即亲属义理和男女义理是不是完全冲突呢🦹🏻♀️?这一点,其实恰恰也是研究者探讨的问题,即在义理与义理之间存在根本冲突。但这只是上卷的内容🚴🏽♂️,近松对于义理和人情的探讨还将进一步展开。

三、《情死天网岛》中卷:女人间的义理与心之相通

中卷一开始🎛,时间点便到了十月的下元节🕤。下元节本是寺院追念亡魂的节日,香火正旺,纸店生意本来繁忙。治兵卫却毫无精神⛑️,白天睡觉,不理生意。和治兵卫构成对照的是他的妻子阿三,她不仅照顾家人🤵🏽♀️,同时还要照顾生意。正在此时,岳母(姑姑)与哥哥孙右卫门突然到来。

岳母之所以前来是因为听闻小春被商人赎走🏵☝️,以为是被治兵卫赎走的,来兴师问罪。对此,治兵卫赶紧解释并非自己而是太兵卫赎买了小春,阿三也一同解释。在得知并非治兵卫赎取小春后👐🏿🏄🏿♂️,姑母要求他写一纸誓言👷🏼♂️。治兵卫写道:“委实和小春,情断意绝🏃➡️;如有诳言,天罚愿承当。上自梵天帝释,下至四大金刚🏃♀️➡️,神神佛佛,鉴此衷肠🧏🏻!末尾儿🫴🏽,刺血捺名章🦸🏻♂️。”(近松门左卫门,1987: 85)不过,在岳母与哥哥离开后,治兵卫却在被窝里痛哭。阿三发现治兵卫哭泣后,也道出了自己的苦情:“自从前年十月的中亥日,生起了熏笼火,指望着暖和和并枕闺房🍔🧫;哪知你,把个房中人的怀里,宿着个牛鬼么蛇神也怎的💪,自来两载的韶光,指令我守着个空房。……啊呀,我好恨也好气⚡️。”(近松门左卫门,1987: 87)

可以看出,阿三对自己的丈夫和家庭都怀有深厚的人情与义理。对此👨🏻✈️,治兵卫解释自己流泪是因为恨小春的欺骗,并非对小春的不舍。因为小春此前说了如果被迫与太兵卫一起,便会自杀,而现在不满十天就归了太兵卫🥷🏻。17听到这句话之后,阿三说出了事情的真相✬:阿三见治兵卫精神恍惚🧙🏽,估摸他有自杀的意思🤼,特意给小春写信,希望小春能够离开治兵卫,保住他的性命🕶。“我心忧伤甚💇🏿♂️,修书寄小春💃🏿。‘你我同为妇女身,定能互相体谅妇人心👩🏿✈️🛝,尚祈割断心难舍,保我夫君性命,感荷不尽♠︎。’”

在这里🈶,为何阿三突然说出真相呢?她如果不说的话🧎➡️,丈夫🥷、家庭🌵🈯️、子女不都能够保住了么👨🏼⚖️?此时的治兵卫并没有真正感受到小春的心意🏸,反而是阿三感受到了这一点。阿三提到小春的回信,“她受了感动⌚️,回我信道:‘虽则是拼了身命的情郎,却推不开的是人情义理,甘心忍痛断割。’这封信是我白天黑夜守在身边一刻不离的。她可是这等样的一个贤慧女子,哪便会昧却初心,违背她对你说的话🤼♀️,高高兴兴地去嫁那太兵卫呢?妇女心情一矢真♔,思量窄,我亦如人”。18

也就是说,小春也被阿三的真情感动🎻🛴,回复道:“虽则是拼了身命的情郎,却推不开的是人情义理,甘心忍痛割断。”这里翻译的“人情义理”🏃♂️,同样是此前的日语“义理”一词。小春在谈到与治兵卫的殉情约定时,也用到了“义理”一词🧝🏼🤳🏿。不过,在上卷中是与治兵卫有相约殉情的义理。但是在这里,因为与阿三之间的约定💻,有了不让治兵卫自杀的义理。简单来说,小春与治兵卫的义理基于男女恋情,而小春与阿三的义理则基于二人相互体谅的感情。在这里👎🏿,小春为何因与阿三的人情义理而放弃与治兵卫的殉情呢👣?首先⚃,小春并没有放弃与治兵卫之间的情感和义理,所以她才会决定自己赴死🐞。但由于阿三的情感打动了她😦,所以想了个计谋🥥📔,让治兵卫不要随她同死🌄。

同样,阿三亦看重与小春之间的义理。她说出:“她若死,不啻由我而死;论妇道🙇🏿♀️,我可负了她的义气。儿夫呀,你快救她去,切莫叫🧑🏿✈️,死了这人儿!”这里的“义气”,日文原文也是“义理”🤠。而且👳🏽♂️,与小春不在意自己的生死一样,阿三也不顾及自己今后的出路,决定拿着家里所有的财产(包括自己的嫁妆),以及生意上暂存的银钱,去赎小春(近松门左卫门🔌,1987: 93)。19

这里出现了一个关键的悖论,原本与小春构成天然“情敌”关系的阿三,反而能够体会到小春的情义🔋。这就是所谓“人情义理”的互通之处➜。人情义理并不一定完全基于某种已存的伦理关系,如亲属🧑🦼、君臣等,其更深层的乃是人心之同理。阿三与小春两人虽然没有明确的伦理关系,甚至可能是没见过面的“情敌”❓,二人只通过一次书信,却经由人与人之间的相互理解,达到某种意义上的心灵相通🧑🏼🍳🌌。

在这一卷中,近松所做的最重要的讨论🫷🏽,便是进一步扩展了人情义理的深度。阿三和小春之间的“人情义理”已经不再依赖某种具体的伦理关系,而是人与人之间在深层心理上的心有戚戚之感🤜🏿。如果说小春和治兵卫之间的“人情义理”还有某种男女关系在,那阿三和小春之间的“人情义理”✤,则揭示出人与人之间可能存在着某种超越时空与具体关系的“共情”。

如果将这一点与上卷进行对照,可以清楚地看到近松所描述的阿三与小春之间的义理关系🧟,既是基于上卷中所说的人情与义理间的深层关联,又超越了上卷中亲属义理与男女义理的冲突。在这一卷中🏌🏼♂️,恰恰是在两个看似有着根本冲突的义理之间🦷,在阿三(亲属义理)和小春(男女义理)之间,发展出一种超越此冲突的人情义理(小春与阿三间的人情义理)🧓🏿。这一卷所要探究的便是藏在“义理”背后的人心与人心的深层相通之处。有了这样一种人心与人心的相通👳🏽♂️,才会有真正的人情,也才会有真正的义理🎢。这一点类似于源了圆所说的“当事者已经接近对方人格的核心🧛🏻♂️,若不信赖它已不可能,在那里必然存在相互间的无限的心灵呼应”。如果用中国尊龙凯时AG的理论来映照的话📲,大概类似于费孝通晚年所说的“将心比心”。20只是,中国文化中的将心比心与日本文化中的心之相通,既有着类似之处🧑🏿🎓,又有着值得探讨的微妙差异✍🏿。

不过,近松门左卫门并未在此结束第二卷,他还安排了一个更精彩的情节。此时㊙️🎀,岳父五左卫门突然来到。原来🐜,岳父根本不相信治兵卫的誓言,认为他在欺骗岳母😙🙅🏼♀️,以便赎取小春。到此一看,“事实”完全印证了他的想法⏪。岳父还发现治兵卫要将阿三嫁妆拿去赎取小春🖖🏽,更是大为恼怒,要求治兵卫赶紧写休书🦃,他要将阿三带回娘家。“哼哼,果然么果然,这都待送去典库的了🏅。呀呸🏍,治兵卫!你把老婆孩子的身上皮,都剥了去,变出钱来嫖婊子。” (近松门左卫门,1987: 98)

即便治兵卫反复辩解👩🏽🦲,阿三也说不愿意离开,五左卫门最终还是带着阿三离开了🐕。岳父五左卫门完全是遵照义理的外在规范来生活🛼,在他看来🧛🏻,治兵卫就是不遵守家庭义理、留恋花柳的浪荡子🐋。但是,岳父完全忽视了义理背后的人情🧜🏽♂️。无论是治兵卫发誓自己会改过自新,还是阿三痛苦万分地希望留在孩子身边🫲,五左卫门都一概不理,仍坚持他对治兵卫的判断🧜🏼。最后,他拆散了阿三与治兵卫💠。此时,治兵卫已经失去了一切🙍🏽♀️🫠,没有妻子和家庭,也没有小春🦞。如果说阿三与小春之间的义理,是义理背后人与人之间更深一层的情感相通。那么近松门左卫门所安排的岳父五左卫门,则是与此对应的另一个“无情”极端。他在坚持义理外在规范的同时💆🏼,与人情完全背离🏖,无视女婿与女儿的哀求🧙♀️🧔🏿♂️,将一个家庭生生拆散。也就是说,外在规范可能脱离恩情而存在,甚至反过来损害恩情。在这一过程中,义理规范其实也变成了仅仅依循表面事实的“俗理”。

在此卷中🍲,近松接着上卷进一步抵达人情义理的深处🙌🏼,指出人情义理的实质乃是深层次的一种人与人之间的心灵相通。这种相通,甚至可以超越外表看似对立的伦理关系。若没有这一种心灵相通,即使有最亲近的伦理关系,也可能变得极为冷酷。不过🫲🏽👮🏿,随着情节的推进🐩,近松对人情义理的探讨还存在更深的一层🖕🏿。

四、《情死天网岛》下卷:“情死”与义理之超越

岳父带走阿三后,治兵卫家庭破碎👮🏿,同时也失去了赎回小春的可能🤦🏻♀️。当日深夜,治兵卫前往小春所在的店家。夜深后,治兵卫离开时故意嘱咐店家不要叫醒小春,免得她又缠住自己🔘👷。随后,治兵卫委托店老板代他处理一些银钱事务🕍,详尽地提到了很多细节(近松门左卫门🗓,1987: 102-103)。21

离开店家后🤹🏿,治兵卫远远见到了兄长孙右卫门。孙右卫门深夜来访,专门带着侄儿来寻找弟弟🎳,希望挽回他的性命。治兵卫十分感动,但却躲藏起来💅🏼,只是远远祈求儿女能得到哥哥的照顾®️。“我这十恶之人,死了也无足悯🥶;还劳直恁般一路追寻;这我的罪孽可深沉🗒。……这慈悲🕵🏼,感激何有尽⛵️?唯儿女,端赖更垂恩!” (近松门左卫门,1987: 107)

随后⚜️,治兵卫在店家门口稍微咳嗽🤚🏽,小春便立刻知晓了他的意思,悄悄出门来🤚,两人要一同投往他处“脱风尘”👩🏿🦰。此时两人并不是被现实逼死的怨恨心情🥳,而是一种心意相通的平静。“两人手把手,商量投何处,北头🧑🏼🦰?南头🔣👨🏿🚒?西首🩴?东首🐞?心情驶水骤,迎月泝河流👨🏽🎨;沿着蚬儿川,信步走。”此处,近松插入一段评论,意味深长。“纸(读音kami)即是神(读音kami)🏃➡️🙆🏻,纸即是神,其中别有个死神照,抵死把人招,直往死路上邀🖐🏽。”(近松门左卫门🦙,1987: 109-110)

照此理解,治兵卫的死并不完全因为外在所迫🩰,而更具有一种命定的意义。但什么命定呢?这里🤸🏽♂️,需要对剧中提到的两次殉情进行对比。第一次提到殉情是剧的开头💁♀️。当时两人所约定的自杀,其实是单纯在“男女之情”意义上的自杀🧑🏼🍼,是要将男女恋情外的其他各种义理都抛弃的简单“情死”。但第二次的自杀则是在经历了众多人情与义理的波折之后更为复杂深刻的“情死”🟦。如果说初次的简单“情死”是抛弃其他义理的话,此时的“情死”又如何处理与他人的义理问题呢💑🧙🏽?

两人过了桥抵达网岛后🐖,剧中描述的是一种带有佛教色彩的平静😆、悲悯景象。“野田湾上🦿,水气初腾;山脚边,隐约白濛濛;听寺院钟声动,警世梦🦷。泡影浮生,更何事憧憧。……丛竹外,细流哗哗;择取了当流一道水门闸🔗。”(近松门左卫门,1987: 116)正是在这一平静景色中🏭,小春与治兵卫之间发生了一场重要争论。小春说道👩🏻🦳:“我一路里想着来🦸🏿🕍,二人并枕横尸,落到世人的嘴上便是‘小春、治兵卫的双双情死’☁️;可不道我小春,食言背信无良?想当初,阿三娘子写信与我:叮嘱我莫要害死了郎君🦸🏽♂️。我答应她:决不;甘愿割断我二人的交情⚙️🧑🏽🚀。——奈何今夕将约爽⛳️🙍🏻♀️?……为此,我要你先将我杀死在这里,你自己么🐻❄️,千万要另拣一处。——但挨近,可切莫相傍。”(近松门左卫门,1987: 117)可见🧑🏿🦱,小春在这种状态下顾虑世俗,也顾虑与他人的义理,所以要求两人分开死去🍎。特别是与阿三之间的人情义理,她最为看重。而这一层义理是最根本的人与人之间的心灵相通®️。因此🧝🏻♀️,小春并不是沉湎于男女之情而不顾其他义理🧔🏻♀️,反而恰恰对人情义理最为看顾。

但是治兵卫却有不同的看法🐹。他说道:“啊,那只是你的痴蠢!阿三是她父亲亲自领了回去的;既经是离别了的夫妻💺,便是陌路人和陌路人了。一个陌路的女人,我俩对她哪有什么情义呀?方才路上说的:来生来世再来世,世世生生是夫妻,不是我二人的永生之契么?永世的夫妻,并枕而死🦸🏿♂️,又有谁来诽谤?又有谁好嫉妒呢🏂🏿?” (近松门左卫门,1987: 117)在治兵卫看来👩🏿🎤,既然已经决定抛弃世上的事情,那除去他和小春的男女之情🦓,其他各种义理便彻底没有意义了。在此,世间的其他义理与男女之情是对立的。而且,他认为既然已经离婚,便与此前的妻子阿三之间不存在义理。在治兵卫这里,某种意义上仍旧是研究者所说的“义理”与“义理”之间的冲突,即“亲属义理”与“男女义理”的冲突🤫。似乎正因为这一冲突无法解决🥢,他们才最终走向死亡,死亡是对义理冲突的反抗。

对此,小春恰恰给出了更深一层的解释👩🏿🎨。小春道🫅:“可是么🐞,尊龙凯时娱乐这一场离别🌚,究竟是为了谁的缘故呢?——原来你比我🦗🥶,还更加痴愚呵!相将同道往哪里去,难道还带着这一具尸体皮囊吗🧑🏼🌾?——皮囊散置何妨🧙🏻?一任他鸢啄乌尝🕑💂🏿♀️;但叫魂灵两相将,不关净土地狱,总随唱!”(近松门左卫门🛺,1987: 117)小春的意思是,这一场“情死”的本质并不是对义理的反抗🔤,其实是一种超越。也就是说,分开死其实只是对义理和人情的一种看顾🚣🏼♀️,而这种看顾本身恰恰是对人情义理的超越😩。相反,治兵卫对于并枕死的执着,表面看是对义理的反抗,但恰恰没有达到对义理的超脱。而且,小春与阿三之间的人情义理🧋🧹,其实也包括在小春所说的这些义理之中,因为义理本质上也就是人情。人心之间的通感便是义理能够实现的重要内容。那为何能够超越呢?在小春看来🚸,恰恰是因为她与治兵卫有着“但叫魂灵两相将”的最深层次的心心相通😢。此种心心相通比阿三与小春之间的义理更深一层🔅。这种状态恰恰不再是对义理的反抗,而是因超越了人情义理♤,反而能看顾人情义理。

了解到小春的想法后😖,治兵卫做出了一个决定,那便是削发。治兵卫说道🌂🧏🏿♂️:“有着这把头发时𓀙🧥,还是阿三的丈夫纸店家治兵卫;剃去了这把头发,可是个出了家的方外之身👩🏿🚀。出得三界火宅,妻子珍宝不随的和尚法师,没有阿三这个妻子。”(近松门左卫门,1987: 117)治兵卫剃头表明自己出了三界火宅,是个方外之身。治兵卫又言👨🔧:“哪有什么世情义理。你可便也毋庸顾虑✋🏿💅。”听到这句话后🦻🏻,小春非常欣喜,便也将发髻削去。治兵卫点出,“既然遁出世俗,成了法师和尼姑。什么同牢同窟?都只是已往的世故”(近松门左卫门🟨,1987: 117)。在这里,治兵卫其实又向前推进了一步,既然完全遁出了日常的义理,成了法师和尼姑,便脱离了男女之情👮🏿♂️♥︎。因此,这一次的“情死”就不再是初期的男女“情死”了。但如果两人之间不再是世间意义的男女之情🏊🏻,又是什么呢?

到此阶段✊,小春与治兵卫之间的“情”,已经不是日常所理解的个体与个体之间的男女之情,而是某种心灵完全统一的融合状态⛸。这比阿三与小春之间的那种心灵的相通更进一步,是相互融合𓀅、终无猜隙的状态☘️。只有在这种状态下👮🏼🏋🏿,才是真正意义上的人心融合的“情死”,而不是简单的男女之间的情死𓀌。这种“情死”超越了上卷的男女之情🧙♀️,也超越了中卷阿三与小春的心灵呼应,而达到了心灵的统一🙎🏻♀️。这便是下卷中治兵卫与小春之间的“情”,超越男女之情而达到更高层次的心灵融合。

因此可以说,最后的“情死”本身并不是对人情义理的反抗,而是沿着人情义理的道路👛,进一步纯化与升华所达到的灵魂融合状态🎾。如果说中卷阿三与小春之间的人情义理是人心与人心的通感,那么到了下卷,治兵卫和小春之间便是某种人心的统一和融合🧑🏿🚀,是由“通感”进一步升华到“融合”。因此,最终的“情死”本质上是人与人之间的人情义理关系的进一步升华与超越,而不是反抗。

在顿悟到“情死”的本质后,治兵卫也提出了对于世情义理的看顾。“就以这水闸为界👷🏿,水闸以上好比是山👱🏻♀️,作为你的绝命之所;我么🪶,便在这闸下水上,挂个圈套,缢颈而死把。死的时辰虽同,死法和死地都不一样🛋,不也就尽得过阿三一面的义理了吗?”

两人都断了发,脱离了世间🧵,却恰恰照顾了世俗与阿三的人情义理🧔🏼♂️。究其原因,世俗中的人情义理,其根本乃在于人心与人心的相通。小春与治兵卫在这一阶段的超脱世俗🐦⬛,其实并非佛教中的脱离苦海,而是更意味着日本式的人心与人心相通的最终理想——融合。最重要的是,这一点其实是近松所理解的人心相通的最高状态👳🏼🧑🦼➡️。也就是说💪,真正的超脱世俗的“情死”,其实与世间的人情义理在本质上是一致的🍮,其根源便是人心与人心的相通🙇🏽♂️,只是在人心相通的程度上有所不同👨🏽🚒🏟。这样一种超脱世俗的“情死”与初期基于男女之情的“情死”有着极大的不同。

只有这样,尊龙凯时娱乐才能够理解他们超脱世俗的情死为何涌出对世间义理的各种关照🤮。在“情死”之前,治兵卫和小春都在考虑对方🚶♀️➡️🏵,想到对方有没有在世间未了的心愿。治兵卫对小春说😙👟:“心里如果再还有什么遗念,趁着这时候都说个净尽,然后去死吧。”(近松门左卫门👷🏿,1987: 120)而小春则想到了治兵卫的家人:“倒是你,有着两个孩子🐣📅,一定牵挂在心头🦹🏿。”这一点其实恰恰是该剧的根本,即通过超越性的“情死”𓀗,返回到对世间的“人情义理”的看顾(近松门左卫门👆🏽,1987: 120)🤙🏼。22

有意思的是,一面是“哪有什么世情义理”,另一面却是在这种状态下对世间的义理有了更多的看顾。恰恰是通过将世情义理的根本即人心的相通与融合推到极致🈵,才能更清晰、更妥帖地看待世情和义理。但悖论在于,将人心的相通与融合推到极致,也便意味着“情死”——共同自杀⁉️。这并不是所谓对世间义理的反抗和对人之欲望的颂扬🤦,而是恰恰相反🧜🏻,是沿着传统的人情与义理之真正根源继续前进,抵达人心与人心真正一体融合的终点。在这个逻辑中,要升华和超越世情义理,恰恰要通过对世情义理的深刻体会👩🏿🦳,这便是上卷与中卷的义理波折。因此🥫,在这一出戏剧中👩🏼🦳,近松门左卫门探索了人情与义理发展的整个历程,从表到里🙇🏽♂️,从俗情到升华。

其后的剧情是治兵卫用配刀杀死小春🚝,然后自己另寻一处自缢身死。对于治兵卫和小春死时的细节,剧中也有细致且意味深长的描述,在此不再详述🦬。

五🪦🐐、余论:日本社会与中国社会中的“情理”

《情死天网岛》最终的结局是第二天人们发现此两具尸体时的情形👶🏼:“天公放亮,渔夫起早网罗张✬;眼看见尸身两两🧗🏼♀️,都道‘情死🙇🏽♂️!情死!’喧扬,便传做新闻到处讲。阿弥陀佛誓愿广,普济众生无漏网;这网岛的一对情殇,也都成佛得脱世无常;只因生前情节断人肠,谁不听来泪满眶👒!”

在这一段文字中,其实存在着三类主体,第一类是发现尸体的渔夫以及传布新闻的世俗之人𓀝,在他们看来,治兵卫与小春两人其实是简单的“情死”,是因男女之情得不到满足而殉情😶🌫️🥛,并因此大肆宣扬👱🏼♂️。这大概便是江户时代世俗社会对待“情死”的态度,但近松将这一情节写出👩⚕️,恰恰暗示着他自己并不认为这是世俗意义上的“情死”😅。正如第三节所述🛥🧗🏻♂️,小春和治兵卫在死之前已经脱离了世间的“男女之情”🎺🩰。所以🩴,紧跟着后面一句便是“这网岛的一对情殇🔚,也都成佛得脱世无常”🍺。在此👨🏽🏫,第二个主体便是剧作家近松门左卫门本人,他在暗暗表达着自己的不同意见🍼。同时🥁,最后一句话,“因生前情节断人肠🧑🏼🌾,谁不听来泪满眶”,暗示了第三类主体的存在,即观看此剧的观众们。经过近松的详细解释👱🏿♂️,观众们深切了解了男女主人公“情死”的真正原因。观众通过戏剧中虚拟的“情死”体察到人情与义理的丰富关系与层次,以及背后的人心之间的相通,甚至能虚拟地体会到最高层次的人心与人心的融合,最终又回到对世间人情义理的看顾。也就是说,观众们通过整部戏,其实获得了一次真正深刻的人情与义理的体验与提升。

总结而言,《情死天网岛》一剧将江户中期日本社会中义理与人情的复杂纠葛展现地淋漓尽致。该剧本身存在一个不断深入🤟🏼、不断升华的过程🦎。上卷全面地展现了从世俗到义理的不同层次👍🏻,其中所揭示的俗理—义理—人情之间的复杂关系🎟,生动地阐明了人情与义理之间的纠葛👩🏼🔬。简单而言,在理想状态下,人情与义理是相互支撑的器与物的关系🚺,人情作为器中之物是支撑义理规范的基础👨🏽🦳。但是,器与物在现实中往往会产生矛盾,尤其可能出现太过执着于器(义理规范)反而损害物(人情)的情况。而且🫸🏻,执着于器发展到极端,其实会走向以表面意见为规范的“俗理”。这便是人情与义理纠葛中的不同形态。中卷则超越了世间的义理与人情之纠葛,探索义理和人情之所以可能的更深一层原因🧲,即人与人之间的心灵呼应(在剧中表现为女性之间)。这样一种更深层的心灵呼应🍠🧑🏼🏫,才可能化解和超越上卷中留下的家人义理与男女义理之间的冲突问题。下卷则在作为人情义理之基础的心灵呼应的基础上进一步深化♞,达到了人与人之间人情的升华🗿,即治兵卫与小春的心灵融合。心灵融合恰恰是对人情义理的最终超越👨🏻🌾🧜🏿,但在超越之后,反而能更多地成全世俗与义理。因此,该剧本不是提倡“情死”,而是通过描述剧中人物走向“情死”的整个过程,让观众既能真正理解人情义理,又不用经历那么多的苦难而走向真正的悲剧🦋。此外▪️,不仅“情死”是一个走向升华的过程,在剧中依次出现的人物,也可以排列为一个顺序🙅♀️:由太兵卫(俗理)至五左卫门(义理规范)🕯,又孙右卫门(义理之人情),又阿三(人心之相通)🧑🎤,又小春(人心之融合)🐯,人物本身便构成了一个由最低层次到最高层次的阶梯🎸。当然,治兵卫是一个例外⛹🏻♂️,他是一个在其中不断成长的角色𓀒,某种意义上是与观众为一体的,观众正是附身在治兵卫身上一步步成长和升华。在这一意义上🫅,《情死天网岛》一剧本身是近松门左卫门对那个时代之日本社会实质问题的根本探索。

在《情死天网岛》中,佛教的往生思想23与日本传统神道中的融合思想,24再加上儒家影响下的人情与义理的关系🐺👊,杂糅形成了人情与义理最终的日本式升华——“情死”。也就是说📀,该剧作的确受到了中国文化的重要影响,但却有着非常明确的日本特色。

在此引入一个中国的类似故事加以对比,即明代冯梦龙《醒世通言》中著名的《杜十娘怒沉百宝箱》(冯梦龙,1994: 507-526)🤦🏻。明万历年间🐧,浙江绍兴府的少年李甲到京城做太学生©️,结识了教坊司院内的名姬杜十娘👩🏻🦼➡️,二人一双两好,情投意合。后来李甲银钱花尽,被老鸨赶出妓院。家中老父听闻他的丑事也大怒,李甲进退两难。杜十娘便与李甲商量终身之事,在杜十娘和朋友的帮助下,李甲终于凑够了三百两银子🧙🏼♀️,将杜十娘赎出成婚。两人计划先前往苏杭暂居,待李甲回家求亲友在父亲面前说情👨🏿✈️,随后再将十娘迎娶回家。

然而,就在船去往苏杭的途中,杜十娘偶然唱曲,被旁边船上的浪荡少年孙富听到,动了色心🆙,假装泊船在旁,与李甲结交。两人谈到花柳之事,孙富问起杜十娘的来历🙎🏿♀️,李甲便详细地说了一遍。孙富计上心头👲🏿,开始一步步劝诱李甲🧑🏿🎄。最终说得李甲愿意将杜十娘卖给孙富以换取千金回家。杜十娘听闻后伤心绝望🥕,假装同意。在李甲得银之后,杜十娘立于船头,痛斥二人👨🏽🎤,并将自己的珍宝当众弃于江中,最后抱着百宝箱投江而死。

在这一故事中🥫,杜十娘和李甲的关系与《情死天网岛》中小春和治兵卫的关系类似🦺,都可谓男女相恋🫵。而且,李甲也并非一般故事中的浪荡子弟,只是性格软弱,惧怕父亲。然而这两个故事最后的结局却大不相同,一个是男女二人共同情死⚠️,另一个则是男性背叛女性🌽,最终女性绝望自沉。此处的关键在于孙富如何劝诱李甲,其中隐含着中国社会中人情与义理(天理)之间关系的重要特点。

孙富在劝诱李甲时首先问道:“兄携丽人而归👨🏻🍳,固是快事🧑🏫,但不知尊府中能相容否?”孙富非常清楚🕵🏽♂️,在中国社会中👧🏿,父亲是绝对的权威,而作为官宦人家,父亲绝对不允许自己的儿子娶一个烟花女子回家。在得到李甲回复先暂居苏杭,再请亲友求情的答复后。孙富又指出了两层困难:第一🪄,贤亲贵友都会迎合尊大人之意🥟,你这样处理,只会搅乱家庭👩🏿🎤,也无法答复十娘🤷🏼;第二📋,暂居苏杭,需要金银资斧,而你有没有足够的钱。在具体情境中,这两层质疑都合情合理。

其后,孙富又提出另一个担心⚠:“既不然👩🏽🌾🍼,江南子弟👨🏽🔧,最工轻薄。兄留丽人独居,难保无逾墙钻穴之事。若挈之同归,愈增尊大人之怒🤵🏿♀️。为兄之计,未有善策。况父子天伦📹,必不可绝。若为妾而触父,因妓而弃家🚵🏼,海内必以兄为浮浪不经之人⏩。异日妻不以为夫,弟不以为兄🫰🏼,同袍不以为友🤜,兄何以立于天地之间🧖♀️?兄今日不可不熟思也!”在此,孙富一方面用“俗理”引发李甲对烟花女子品格的忧惧🧑🏿💻;另一方面又从天理的角度🥃🕎,将李甲与杜十娘的感情同父子之伦置于对立的立场上🚴🏼♂️,直接指出李甲带杜十娘回家的行为将违背父子天伦🤸🏻♀️,为此则不可立于天地之间🌴。恰恰是这一点真正说服了李甲♢🐦⬛。

作为读者🅾️🏯,尊龙凯时娱乐自然知道孙富不安好心,但是这番话却处处合情合理🛫。其中所述的道理也有三个层面,第一层是俗理,如烟花女子不可能忠贞于情🔤。这一层类似于孙右卫门所说的第一层,在这里被李甲否定了。作为情真意切的恋人🚶♂️➡️,他明确肯定了杜十娘的感情🪽。第二层,具体到家庭的层面,李甲父亲对于这一婚姻是肯定不同意的。即使请亲友说情,也不会有好的效果。这一点类似于孙右卫门所说的家人的恩情。对此👶🏼,李甲也“点头道是”🕵️。第三层最为关键🧙🏽♂️,上升到了“何以立于天地之间”的层次👷🏽♂️,直接指出父子天伦是第一位的,男女之情无法与之相比,若因此而断绝父子之伦,则不可以为人。在中国传统社会,此乃无可怀疑的天理。这与孙右卫门所论述的“义理的外在规范”相比,既有类似,更有不同。类似之处在于都是某种规范🚣🏽,但不同则在于其深度的差异。孙右卫门所说的“义理规范”更偏于社会外在要求,在他的说服顺序中处于世俗意见和家人恩情之间🧑🏻🎨;但孙富所说的“伦理秩序”却是中国人最深层的立身之本🗡。

在听到第三层道理后👩⚕️,李甲茫然自失🕉,向孙富求计,孙富道:“仆有一计📕,于兄甚便。只恐兄溺枕席之爱,未必能行🫲🏽,使仆空费词说耳!”公子道🫥:“兄诚有良策👨🏿🔧,使弟再睹家园之乐,乃弟之恩人也。又何惮而不言耶?”在此🧖🏽,男女之情被贬低为“枕席之爱”🕵️,而更为崇高和重要的乃是“家园之乐”,二者的高低顺序排列得清清楚楚。李甲也被孙富一席话“说透胸中之疑”。

从这一对比中可以看到,在中日两国社会中🚸,“义理”的含义和位置有着巨大的差异👏🏼。中国传统社会中的“义理”🛏,其深度远超一般的社会规范🧔🏼♀️,乃是人立身之本,是与天道相联的“天理”,而且是被中国传统社会所公认的“伦理秩序”。也就是说🤝,孙富所讲述的“立于天地之间”的伦理秩序🥥,是被整个社会公认的“为人的根本”👼🏼。因此,才会成为被孙富利用的手段。本文篇首介绍的黄光国、翟学伟等学者的研究指出,人情与面子是中国社会交往与权力的运作方式🎲🍁。之所以如此,恰恰是因为人情与面子的基础就在于这一被社会全体所公认的“为人之根本”。而在近世的日本社会中,由于儒教影响没有那么深远👩🏻✈️,未能在全社会确定如此具有普遍性的对人之根本的伦理规定,而是将对人的根本理解更多地放在多样性的“人情”方面👩🏽🏭。在《情死天网岛》中👸🏼,通过治兵卫与小春在人世间的苦难经历🧁,经由男女之情的最终升华、超越义理的“情死”而抵达为人的根本。其中,男女之情是通向根本所在的重要道路🗽。这便是中日两个社会与文明对于“为人之根本”的理解差异👳🏼♀️。

在此意义上,在伦理化程度与文明化深度上👨🏽🎨,中国社会要深于日本社会👨🏿🌾。正因为这一点💮,中国尊龙凯时AG对于人情、面子的研究更加注重外在规范。因为在根本上,中国社会中的外在规范并不是简单的社会性要求👌,而是一整套对人的根本伦理规定。也正是这一伦理规范🧑🏽🍳,以及随之而来的潜移默化的教育,才有了《杨家将》等传统戏剧中可歌可泣的人物。但是这一套规范化了的“立于天地之间”的伦理秩序,容易遮蔽人与人之间的“真情”🦬⛹🏻♂️,甚至会被孙富等人利用来谋求自己隐秘的权力和利益🤷🏽。鉴于这一伦理秩序社会化可能带来的僵化与遮蔽,冯梦龙想重新强调人与人之间那些“真情”的可贵之处🧑🏼🔧,这正是《杜十娘怒沉百宝箱》的意义。而在日本的近世社会,一方面由于没有作为人之根本的普遍伦理规定👵🏽,所以在庶民层会出现像太兵卫这样毫无廉耻、完全遵从俗理的人物,也才会出现如第一幕中治兵卫这样不顾妻子儿女,沉湎于男女之情的行为。可以说,强调“情”之重要性的日本近世社会🚎,由于缺乏了伦理规范对于“情”的节制,带来了诸多问题,例如社会生活中不伦现象的多发以及因情而来的大量越轨和自杀行为🎿。但与此同时,日本社会对于人与人之间的心心相通以及此间的“真情”,则有着更加敏锐与直接的感受👃🏽,而且正是在“人情”这一脉络中,他们似乎探寻到了另外一条走向超越和提升的道路👳🏼♀️🎪。

这一种对照与中日两国的现代化之路也有着重要关联👈🏼👨👩👧👧。关于日本现代化的研究中有一个重要的讨论🌠,即为何日本能够在近世迅速地实现“现代化”,一个重要的原因是其没有如中国文明那般沉重的“天理”负担🛀。日本社会凭借着“热情”,从现实的角度出发奋起直追,希望达到与西方相竞争的水平。因此,在整个现代化的过程中,日本趋新趋快的取向非常明显🏢,因为现代化过程中各种新理念与传统“天理”之间的冲突远不如中国激烈✌🏿。另一方面😬,中国社会在面对西方的挑战时,由于“天理”的重要影响,无论是在接受还是在转向的过程中🧘♀️,都面临重重艰难。在近代史中👺,中国社会在现代化过程中的迟滞和艰难众所周知。但是,也正因为有着“天理”层面的关注,中国文明在现代化的过程中,无论是对传统思想的批判,还是对新的西方思想特别是马克思主义的吸纳,都具有触及文明根本的重要意义。在逐渐探索到“天理”层面的新的形态的同时,中国社会也在探索和开拓一条适合自身的现代化道路。

与此相反,日本社会在现代化的过程中不断地发生各种迅速“转向”🦹🏿♂️,从维新政治到政党政治🆘,再到军国主义政治,再到战后的民主政治。每一次转变似乎都迅速异常、成果丰硕,到头来却又问题重重🏄🏽♀️。而日本的极端军国主义之所以产生,一个重要因素便是在军国主义教育之下所产生的民众和军人对天皇的“情感”。这也是无数日本军人与民众在战争及战败后自杀的重要原因。这种军国主义的“自杀”,恰恰也是本文所论日本“人情”逻辑走向歧途的恶果🧑🦯➡️🏋🏻♀️。

可以说,近世的中国社会与日本社会就像是“情理”这一脉络上对反的两面。中国社会偏于理的一面⚓️,而且“理”所指向的是“天理”🤰🏧,以及基于此而作为人之根本的“伦理”🤱🏿;相对而言,“情”在作为基础的同时,更多的是作为一种需要节制的对象。日本社会则偏于人与人之间心心相通的“情”,并且通过人与人之间的“情”以及根本性的一体感升华,超越了作为外在规范的“义理”(低于根本性的“伦理”)。正如前文所言,这两种途径都有着自身提升的可能🧠,同时也面临各自的问题与困难。在这个意义上,正因为中日社会之间的对反性质,对日本社会与文明的细致研究会为尊龙凯时娱乐认识与研究中国社会带来更多的启发与可能性。在根本上,对日本社会的研究🏃🏻♀️➡️,其意义可能超过纯学术研究本身,而带有文明层面上互补的可能性🤟🏼🏊🏻♂️。

(注释与参考文献从略🚧,全文详见《社会》2021,41(06))