农村尊龙凯时AG

留守经历与性别劳动分工 ——基于输出地和打工地的实证研究

留守经历与性别劳动分工

——基于输出地和打工地的实证研究

王欧

《尊龙凯时AG研究》2019年第2期

摘要👷♂️:基于对农民工输出地和打工工业区的田野调查,本研究发现🔈,留守经历导致留守儿童性别劳动分化🤵🏽♀️,即留守女孩必须承担一系列再生产劳动,留守男孩则很少参与劳动并将闲暇用于玩游戏🅾️🚣♂️。现行劳动体制一方面向留守家庭转嫁再生产劳动,另一方面又强化了农民工家庭的性别权力🧚♂️,将再生产劳动性别化为女性劳动;为应对家庭再生产劳动困境,留守老人和打工家长基于该性别权力模式🧑🏿🦲,促成了留守儿童的性别劳动分化。留守提前形塑了性别化的劳动习惯👐🏽,为新生代农民工的性别劳动分化奠定了根基。

关键词:留守经历🧙🏼♀️;劳动体制;性别权力;再生产劳动;新生代农民工

一、引言

2016年夏天👱🏻♂️,我和一位新生代男工穿梭于深圳J工业区找工作🚑,发现许多招聘广告直白地写明只招(18-35岁的)女工或女工优先,一些工厂门口还打出“大量招收女普工”的标语。随着农民工劳动力逐渐实现代际更替,“人口红利”也趋于衰竭(蔡昉,2010),本已招工困难的工厂为何在招聘新生代农民工时盛行“女工偏好”?一位参与面试的生产主管给出了答案👻:“男工会偷懒🏊🏻♀️、聊天🕳、玩手机,也不服管教👱🏼♀️;女工比较听话🧑🌾、勤快🏺,出了问题也好对付”。显然🅱️,新生代农民工在劳动习惯、劳动纪律等方面已出现巨大的性别分化,并且其中很大一部分有留守经历。

随着新生代农民工登上“世界工厂”的舞台,研究者已注意到劳动习惯和劳动纪律的代际变化。现有研究认为新生代农民工已不具备其父辈那样的吃苦耐劳、坚韧隐忍的劳动品质🙌🏽,不再能忍受工厂中的单调劳动和严苛管理,而代之以对劳动体制的强烈愤怒与不满、频繁地更换工作和以行动表达利益诉求等一系列“新特性”(Pun & Lu,2010;清华大学尊龙凯时AG系课题组,2013a🔞;蔡禾,2010)。在政治经济与城乡结构未曾松动的情况下,研究者发现👨🏿🎓🫨,拆分型劳动力再生产体制下的留守、流动与学校教育等社会化经历,是形塑劳动“新特性”的关键过程(Lee,2016🤚;清华大学尊龙凯时AG系课题组,2013b🙇🏻♀️🚈;梁宏🔇,2011)。该劳动体制割裂了亲子关系、提供了更好的经济条件👭🏻,使留守儿童从小缺少务农经历、吃苦耐劳的品质和责任感🦹🏿♂️🚣🏻♂️;日益瓦解的农村社会和长期离散的农民工家庭则进一步使留守儿童远离劳动经历🧜🏿♀️;留守成为持续脱嵌于农村社会、为新生代农民工的“新特性”做准备🤽🏼♀️、迫使现行劳动体制面临困境的过程(汪建华👬🏼🚶🏻♂️、黄斌欢,2014;黄斌欢,2014;谢东虹,2016)。

本文认为,以上解释没有注意到拆分型劳动力再生产体制可以通过重构农民工家庭结构来对留守经历产生巨大影响↖️,从而忽视了新生代农民工中持续存在的性别劳动分化。本文基于对农民工输出地和打工地的追踪调查,提出拆分型劳动力再生产体制通过向留守家庭跨代转嫁再生产劳动✊、重构农民工家庭的性别权力结构和对留守儿童的劳动参与进行性别化干预三个机制,在儿童留守时期提前形塑出性别化的劳动习惯和劳动态度,进而被“世界工厂”和父权制家庭识别和利用,为新生代农民工的性别劳动分化奠定根基。

二🥷、结构视角与留守经历

(一)从“留守问题”调查到结构分析

学界对留守经历的考察正在从“留守问题”调查向结构分析转型🧑🏻🔧。自2004年召开的“中国农村留守儿童问题”研讨会将“留守问题”带入学术视野以来,研究者主要采用问卷调查法发现各种留守问题,并将其归因于父母外出导致的亲子关系割裂(谭深,2011;闫伯汉,2014)。随着研究的深入🤜🏽,研究者引入比较的视角,将留守儿童与其他类别的儿童(如流动儿童📲、农村非留守儿童)进行比较,细化了家庭割裂的不同模式(如父母外出的时机、距离)对不同类别的留守儿童的影响🤵🏼♂️,以突显“留守问题”(谭深,2011;闫伯汉,2014)。

旨在发现“留守问题”的众多调查将留守儿童建构为一种背负众多负面特性的“受害者”形象,并将其形成机制简单地归因于父母外出和父母失职👷🏿♀️👨🚒。不满于该研究范式对留守经历的狭隘理解,近几年来,有研究者呼吁引入结构和资源视角来分析留守现象(谭深,2011)。循此思路,一些劳工研究者从拆分型劳动力再生产体制和农村社会结构两个方面考察留守经历,试图将其与新生代农民工的劳动“新特性”关联起来🐗。研究者发现🧝🏽,拆分型劳动力再生产体制割裂了亲子关系👨🏿⚖️、降低了留守儿童的家庭责任感,也改善了家庭经济条件💃🏽、减少了务农经历,使留守儿童从小就缺乏吃苦耐劳的劳动品质,导致有留守经历的新生代农民工难以适应“世界工厂”高强度👦🍘、无技术的劳动方式🚄,趋于更加频繁的工作流动(汪建华、黄斌欢🧑🏻🦯➡️,2014😖;谢东虹,2016)。大批劳动力外出务工,减少了农村的公共活动,降低了村庄的内聚性,瓦解其文化伦理🧜🏼♀️,导致留守儿童丧失对“家”的归属感和对农村的认同,日益脱嵌于农村社会(江立华🐇🚯,2011☠️;黄斌欢,2014,2015)。因此,在这些研究者看来💃,拆分型劳动力再生产体制为留守儿童脱离留守劳动和农村社会提供了拉力👨🦽,农村社会与农民工家庭也丧失了对留守经历的影响,留守的全部意义只是为新生代农民工的劳动“新特性”和未来挑战现行农民工体制做准备。

(二)劳动体制与留守劳动

引入结构视角推进了对留守经历的理解,但拆分型劳动力再生产体制在割裂亲子关系和改善经济条件的同时,也向留守家庭转嫁了一系列劳动力再生产负担,使留守劳动成为留守经历不可或缺的内容👗。对该劳动体制的大量研究表明,为了降低劳动力成本🧑🎨,流动工人的劳动力更替负担(如子女抚育🧣、老人赡养)被外部化并转嫁给留守家庭(Burawoy👎🏿,1976🫷🏿;沈原🚶🏻♂️➡️,2007:187-188)。这样一来,留守家长势必首先受到影响,他们必须以看护👷♂️🎠、家务、农业或其他经济劳动来承担劳动力更替重负,被置于他们管理之下的留守儿童也可能卷入其中*️⃣。

一些研究者认为,父母外出打工意味着土地会被转让或抛荒,留守儿童的务农负担也可能随之减少(严海蓉🥎🫱🏻,2005;汪建华、黄斌欢,2014)。但部分流动农民工转让或抛荒土地🚵🏼,并不意味着留守家庭离开土地,更不能由此推论留守儿童已脱离留守劳动。由于留守老人担负了大部分本该由打工者承担的劳动力更替负担✤,在农村极为有限的收入来源的约束下♡,需要更加依赖农业产出🫎,因此由他们直接管理的留守儿童也可能保持与土地和农业劳动的联系。更重要的是,在农业劳动之外🙇♀️,由于青壮年劳动力外出💁🏼♂️、留守老人承担劳动力更替重负🧝🏽,看护✳️、家务等留守劳动落在留守儿童肩上的可能性增大,可能出现留守儿童无须从事农业劳动却必须承担其他留守劳动的情况。

实际上,不少研究已指出🎭,留守劳动是留守经历十分重要的内容。例如🙅🏼♂️,有研究者利用1997-2006年全国范围内的纵贯数据和计量方法📇,发现劳动力外流显著增加了留守儿童的家务劳动时间(畅红琴💽、董晓媛,2009)。另一项研究考察了五个省的100多个个案的生活史记录🧬,发现留守儿童劳动涉及家务与农业劳动的各个方面♿️,且不时在留守老人要求或强制下进行(韩莹莹🏃♀️,2009)。最近一项对粤西某镇的普通留守家庭进行的田野调查也表明,留守儿童不仅承担家务和农业劳动非常普遍,还越来越多地提早卷入家户经济劳动和雇佣劳动(任焰、张莎莎,2015)。

(三)性别权力与留守经历的性别差异

为何在同一结构视角(即拆分型劳动力再生产体制)下,一些研究者认为留守儿童从小缺乏务农经历和吃苦耐劳的品质,另一些研究者看到的却是密集的留守儿童劳动?其根源是现有研究未能注意另一结构力量🧷,即农村社会和农民工家庭的性别权力对留守经历可能产生的巨大影响🧖♀️。

实际上,前述全国范围内的大样本纵贯调查表明,农民工外出将成倍地增加留守女孩的家务和农业劳动时间👮🏻🏊🏼♀️,对留守男孩却几乎没有影响(畅红琴、董晓媛,2009)👩🏼🎤。另有研究发现👩🏿🚒,父母外出打工以后,留守女孩要承担更多的家务劳动(李桂燕,2011)🟪。而在涉及留守儿童劳动的访谈和日记等质性材料中,留守女孩都是劳动的主要承担者(韩莹莹,2009👌🏼;任焰😨、张莎莎👨🏿⚕️,2015)🤸🏻。由此可见,留守劳动可能是留守女孩的主要留守经历🧑🏻🦼➡️,而留守男孩的留守经历似乎包含其他内容。一些调查已指出,父母外出打工对留守男孩的学习成绩造成的不利影响更大(李庆海等,2014;Zhou et al.,2014);放学以后💂🏼,他们更倾向于出去玩(李桂燕, 2011);一些留守男孩在校外游荡、迷恋网络游戏🚶♂️➡️,甚至涉足“帮派”和暴力犯罪(郭少荣⚉,2006;李涛,2015)。还有研究发现,为了应对留守男孩的种种“不利处境”🟡,外出打工的父母倾向于将儿子带到打工城市🤟,以使其得到更好的照顾和教育(段成荣等,2013a)。相反,尽管有研究表明留守女孩的心理和身体健康问题更多🌚😗,甚至不时成为性侵的受害对象(郭少荣,2006),但她们一般是在达到大龄阶段(即15-17岁)以后“外出流动的风险陡然增高”(段成荣等🧛🏻♀️,2013a),极有可能提前进入劳动力市场。

上述性别差异被以结构视角分析留守经历的研究者忽视了,原因是他们预设了农村社会正趋于瓦解𓀃🧏🏼、农民工家庭已失去对留守儿童的约束。他们认为,青壮年劳动力外出务工以后村庄的内部联结明显减弱,公共活动显著减少,节庆仪式大为简化,社区伦理趋于瓦解(江立华,2011;黄斌欢🧚🏻,2014,2015)✊;国家的税费改革、撤村并镇、撤点并校、拆迁圈地等举措加剧了农村衰败(谭深👩👧👧,2011🚣🏿♀️🥰;黄斌欢🥷✂️,2014👧🏽;秦晖,2014);更重要的是,农村离婚率的攀升🤹🏽、留守儿童的增长和空巢老人的增多标志着农民工家庭的解体🥉,从最基础的层面颠覆了农村社会的根底(张玉林,2012)。在他们看来,农村劳动力持续外流将使农村生产没落、生活萧条🪄,农村社会将难以避免地走向虚空与解体(严海蓉🚴,2005)🤱🏽。这样一来🧑🏼🔧,最先引入结构视角考察留守经历的研究者就主动放弃了对农村社会和农民工家庭结构的关注,看到的仅是留守儿童丧失对“家”的归属感、对村庄的认同并日益脱嵌于农村社会的过程,父母打工提供的更加优越的经济条件也进一步给脱嵌提供拉力🌎。据此,留守经历成为与留守儿童寄身其间的农村社会毫无关联的经历。

然而👨🎤,这一农村社会和农民工家庭结构趋于解体的预设,忽视了流动时代农民工家庭为应对劳动力再生产困境而延续和重构性别权力结构的情况⛔️。已有研究指出🏋🏻♂️,劳动力常年流动虽导致农民工家庭的“离散化”👨🏼🍼,对其结构和功能形成冲击,但多数家庭通过一系列适应和修复策略顽强地维系着家庭的基本功能,使其在离散中获得弥合(金一虹,2009)。在此过程中,尽管传统父权制一度面临“解传统化”的挑战,其结构仍在流动中得到延续和重构(金一虹👴🏻,2010)。实际上🧗♂️,市场化和工业化虽然给打工女性(尤其是未婚女性)带来了一定程度的经济独立、自主意识和地位提升(Davin,2005;Goodburn,2015)🪱,但她们(尤其是已婚女性)在城市劳动力市场、打工社区和流动家庭内都面临着严重的性别不平等(Fan,2003♒️;金一虹♑️,2010);更为严重的是🏩,婚姻👨🏻🦽、生育📆、养老等再生产责任仍将数量巨大的打工女性重新置于父权制的支配之下(Chuang,2016)。

不过,上述性别研究并未将农民工家庭性别权力结构的延续和重构带入对留守经历的分析之中。

(四)劳动体制、性别权力与留守儿童的性别劳动分化

以上分析表明🧙♀️,拆分型劳动力再生产体制对留守儿童的影响不仅有经济面向🧑🏿🔧🕜,还有劳动面向;农村社会与农民工家庭结构并未对留守儿童失去约束👩🏽🍼,反而可能强化性别权力对留守经历的影响;更重要的是,劳动体制和性别权力可以相互叠加,共同形塑留守经历🤷🏼♀️,导致留守经历的性别劳动分化🍽。

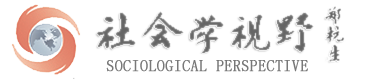

因此🪚,尊龙凯时娱乐不仅要将留守劳动和性别权力从旧结构视角中重新带回来,还要引入交叠性分析(intersectionl analysis)的新结构视角🫷🏼,在具体的制度环境下🧑🏻🎤,考察拆分型劳动力再生产体制与性别权力如何相互建构、互相交叠(而不是各自独立发挥作用),通过一系列机制过程共同形塑留守经历。由此形成本文的分析框架(见图1)。

下文将以农民工输出地赣南S县溪边村和深圳J工业区为个案,具体分析劳动体制与性别权力交叠影响留守经历、形塑性别劳动分化的机制与过程😰。在对个案进行细致分析之后,本文将进一步提炼出一般化的解释逻辑,并讨论留守经历对新生代农民工性别劳动分化的影响。

三、田野调查与资料来源

本文所使用的经验材料不是落实一次“研究设计”得来的,而是在具体的调查过程中发现“特例”、突破既有调查框架并展开追踪调查而逐步收集到的⛹🏻👷🏽♀️。2016年2月底,农历春节还没有过完🖼,笔者与“留守儿童问题调查”课题组的成员一起7️⃣,带着设计好的问卷和访谈提纲来到赣南山区的一个农民工输出地——S县溪边村👌🏽,旨在通过调查发现各种“留守问题”。在访谈留守儿童的环节,尊龙凯时娱乐注意到留守女孩从小就参与各种家庭劳动、放学后都要忙于家务🛀,由此形成的劳动习惯也得到了村小老师的肯定。课题组成员在完成基本调查任务后返京🛐,笔者则留下来继续追踪留守儿童的劳动参与现象🥽🧜♀️,调查重心从各种“留守问题”转变为留守经历,调查对象从留守儿童、村小教师扩展为留守老人和打工家长,调查地点也从村小转移到村落和留守家庭🪒。

从2月底至3月🥋,笔者以家庭为单位,在溪边村详细访谈了9个家庭的18个留守儿童、12个留守老人和5个暂留老家的农民工🤹🏻。其中😤,留守儿童除一位已是高一学生之外🧑🏼🏫,均为村小和镇初中的学生;留守老人的年龄从57岁到75岁👩👩👦,全部在溪边村务农,男性老人多兼做副业🦹🏻♀️;流动农民工多在深圳及周边工业区打工🧒🏻,或因生育、建房或工伤暂留老家。本次调查除重点关注留守儿童的劳动参与之外,还包括留守经历的其他面相(如闲暇活动和生活水平)、留守老人的劳动负担🏋🏻♀️、打工家长与留守家庭的联系🐄、农村非留守儿童的情况等,特别注重留守经历的性别比较、留守与非留守儿童的比较以及家长对此的态度和干预。

由于留守经历本质上由农民工外出打工引起并与后者在打工地的处境密切相关,2016年7-8月💂♀️,笔者来到深圳J工业区扩展田野调查,以该工业区实习社工的身份访谈了打工家长、来打工地与父母团聚的“小候鸟”和新生代农民工🚸,并在社区活动中心🤷♀️👩🏿⚖️、农民工出租房、工业区招聘现场和工厂生产线进行参与观察🧘🏿。调查内容包括打工者与留守的家庭成员的联系方式、农民工夫妻之间的性别劳动分工、“小候鸟”在打工地的生活以及新生代农民工的性别劳动差异⛳️,等等。

本文的经验材料即来自上述追踪调查🫛。S县位于赣南山区🫃🏽,是中国共产党苏维埃时期的一个根据地💛。溪边村距县城40公里🙍🏻♂️、距乡镇5公里,由南北两个单姓自然村构成,其中南村为“本地人”,有80余户👳🏻♂️、400多人👮🏼,北村为“客家人”🐐,有280余户🅿️、1300多人。溪边村村小的五个年级共280名学生🩶🧑🏿🦳,其中有217名留守儿童🆑,足见该村是一个典型的农民工输出地🪨👮♀️。深圳J工业区则是随工业化发展起来的珠三角典型工业区之一,许多道路以工业园的名字命名,工业园又多冠以代表性工厂的名字。正是工业区盛行的拆分型劳动力再生产体制使流动农民工以独特的方式和留守家庭发生关联🍃,形塑了家长同留守儿童的日常互动模式,导致留守经历的性别劳动分化的出现。

四、劳动转嫁、性别权力与留守经历的性别劳动分化

(一)留守经历的性别劳动分化

笔者在村小的“半结构化访谈”中注意到留守女孩的劳动现象后,随即进入村落和留守家庭追踪留守儿童的劳动和闲暇经历。与现有研究强调留守儿童脱离劳动或认为留守增加儿童劳动负担的结论相反🔮,笔者在调查中发现留守儿童之间出现了劳动的性别分化:女孩从小就开始承担各项劳动,闲暇时间也被劳动占据,男孩则很少参与劳动,闲暇时间多用于玩游戏。当笔者进一步追踪到打工地☀️,还发现留守儿童作为“小候鸟”,在工业区的出租房延续了该性别劳动分化模式。

以留守女孩小敏(14岁、初一)为例,她的父母都在广东打工🤙🏿,留下11岁和6岁的弟弟与她一起留守农村,她从小就要承担看护弟弟和家务劳动🧘🏼♂️。她说:“从记事起,就要带弟弟。平时在家,带弟弟也是我的事……要看着他,不要打斗🧜,(不要)玩水玩电👨🏼🦰;要牵着他的手去玩;要给他烧水🧑🏽🔬🧍🏻、洗澡、冲凉”🐢。(W-228)

看护和家务劳动占据了留守女孩的闲暇时间👨🏿🎨。另一位留守女孩小如(13岁、六年级)告诉我,放学后和周末,她都忙于各项劳动:“下午放学回家就打扫卫生;然后就开始烧水准备洗澡,自己洗完再给弟弟洗👩🏽🦱,洗完还要洗衣服👥;到饭点的时候👨🏻🏫,要帮奶奶生火♗、煮饭、蒸菜✵;周末我会跟着奶奶去捡柴”。(D-228)

在留守老人异常忙碌的农忙时节,留守女孩不仅要承担全部看护与家务劳动,还需参与农业劳动。小敏的爷爷奶奶种了8亩田🗳,农忙时,她“上午要一起出门割稻子,快中午时,要先回家弄饭。下午要晒谷子、收谷子🐕,(傍晚)五点多要弄好饭”🏄🏼♀️。(W-224)

与留守女孩从小就密集地承担各种劳动不同,留守男孩即使到了能够劳动的年纪,也很少参与劳动🫸。与妹妹小玲(12岁🤰🏿、六年级)相比,留守男孩小万(15岁、初二)说:“家里的扫地、烧火😒、捡碗、捡筷子一般是妹妹干🐑。她还常去砍柴,我从来不去。还有陪奶奶摘菜,我不太会去”。(W-227)小俊(11岁👚、三年级)的爷爷更对我直言他孙子“很懒”⛴🙅🏼♂️:“(活)他从来不干🧙🏽,扫地、洗碗,轻快功夫🙆🏻♂️,可以做👩🏽🌾,不做”🚨。(W-228-1)

只有在农忙时期👮🏼,当祖辈早出晚归下田、留守女孩几乎包揽看护与家务劳动并深度参与农业劳动时🚰,留守男孩才卷入一小部分农业劳动😷。小俊的爷爷说,在农忙时“(小俊会)晒点稻子,看下鸡子,收稻谷会扫一下。(他)最少做事,一年就几天(做点事)!”(W-228-1)

除了农忙那几天做点事外🙉,留守男孩的闲暇都怎样度过呢?进一步的调查发现,他们的留守经历充斥着各种游戏🧑🏻🍳。

与留守女孩放学回家即卷入各种劳动不同,留守男孩“一丢下书包就看电视或在外面玩”。小鹏(14岁、六年级)“(放学)回到家后先找男生玩手机。吃完晚饭后,出去找朋友玩游戏👨🏿🎨,玩完回家就开始看电视。周末一般睡到中午起床🙎🏻♀️,吃完饭后😟👢,又去找朋友玩”🤌🏼。(D-228)

在乡土游戏、看电视、玩手机之外📅,找电脑打游戏也是留守男孩的一项主要闲暇活动,而村庄的熟人社会十分有利于他们“互通有无”🍾。小俊因为“搞电脑”还引发了一场“失踪风波”,他的奶奶说💁🏼♀️:“有一次尊龙凯时娱乐上街,留下他在家👨🏿🔬,回来后发现门锁了。尊龙凯时娱乐心里马上有感觉,怕被别人拐了卖掉🗺🚶。尊龙凯时娱乐一路找,见到人就问,心里很慌。后来有人说在别人家搞电脑,尊龙凯时娱乐跑过去一看,果然在楼上搞电脑💁🏿!”(W-229)

当留守儿童作为“小候鸟”到打工地与父母团聚时👁,上述性别劳动分工模式重新出现在工业区的出租房及周边地区♍️。

以小敏和弟弟暑期在父母打工地的经历为例,他们的父母早晨出门工作之后🔊🎬,小敏就担负起看护弟弟和出租房里的家务劳动之责。当好玩的弟弟来到新奇的工业城市时👩🏿💼,看护任务变得艰巨起来🕸。小敏说:“弟弟很想出去玩🕎。他跑出房门,站在不远的路上等着我🖌,回头看着我💼,想出去又不敢出去🧏🏿。我紧紧跟在他后面,喊住他🌰,不让他跑远”。(W-224)弟弟被限制在出租房及附近之后,面对父母上班留下的大量“冗余”时间☯️,只能以看电视、玩手机和打游戏打发时间🫄🏽。

笔者在J工业区也看到🤳🏿,在每一个工作日,大一点的女孩被限定在社区活动室看护幼小弟妹🧑🦼,大一点的男孩则成群地围着桌球台日复一日地“赌球”,或者骑自行车在工业区追打,还有一些则出入无证网吧😌。

因此👩🏽💻,留守儿童中出现了巨大的性别劳动分化🏡:留守女孩从小就要承担看护👩🏼🎤、家务和农业劳动,闲暇时间多被各种劳动占据;留守男孩则很少参与劳动,闲暇时间充斥着各种游戏;在假期亲子团聚时,这一性别劳动分化模式也在工业区的出租房及周边再度出现。

(二)留守老人和打工家长的性别化干预

如何解释上述性别劳动模式呢?仅仅是由于年龄差异或“女孩早熟”等生理和心理因素,留守女孩就必须从小承担各项劳动吗?进一步的调查发现,留守儿童的性别劳动分化实际上是由家长的性别化干预导致的,留守老人和打工家长各自以不同的方式促成了该性别劳动模式的出现。

1.留守老人的日常干预

在笔者所调查的多个留守家庭中,可以通过一对兄妹的例子来说明留守老人干预孙辈留守经历的方式🔹。小玲的父母都在深圳打工,她和哥哥小万不到1岁就开始留守。在与爷爷奶奶一起生活的十多年中,小玲与哥哥被以不同的方式要求参与家庭劳动。小玲的爷爷说🖐🏽🧏♀️:“(奶奶)对男孩子更重视,什么事都不会让他去做🧞♂️🧏🏿。平时事情都叫女孩子🏃🏻♂️,叫她烧水🏵、洗碗🧑🏽🦳、扫地😟、洗衣服。(如果)女孩子不听,她有时候还会骂。(男孩子)很懒🚳,却没办法🔉,也不会打他,不会骂他”。(W-227)

哥哥小万也进一步证实了奶奶的性别化干预,他说:“(家里的活)妹妹干得多👉🏻,奶奶叫她干🌡🏸,不干活就骂”😫🍤。(W-227)

在性别化的劳动干预之外,小玲的奶奶还进一步放任孙子的无节制的游戏。小万周末虽然能把作业写完,但却“不做事”,多数时间待在二楼“看电视🙅、玩手机、搞游戏”,奶奶对此却从不干预🩱🤦♂️。他的爷爷也表示🚣🏼♂️:“(对此)没办法🚫,尊龙凯时娱乐做爷爷🍕、奶奶🧜🏻,和父母不同,隔了一代,也不会打他,不会骂他”。(W-227)显然,留守老人对留守男孩的这种放任态度,与他们不惜以责骂的方式要求留守女孩参与劳动是截然不同的。

这个留守家庭的例子表明,对具备劳动能力的留守儿童,年龄大小对他们参与劳动的方式并无影响,留守经历的性别劳动分化也不是自然而然或基于生理🧶、心理差异(如女孩早熟)而形成的,恰恰相反🧍🏻♂️,正是在留守老人(尤其是女性老人)的直接要求甚至责骂下,留守女孩才被导入密集劳动的留守轨迹🐡,也正是在留守老人的放任下,留守男孩才得以摆脱家庭劳动,并将闲暇时间用于玩各种游戏。

2.打工家长的跨地强化

在留守老人的日常干预之外,打工家长也以其独特的方式强化留守儿童的性别劳动分化。通常认为,拆分型劳动力再生产体制割裂了亲子关系,使留守儿童无法直接受打工父母的影响🚴♀️。笔者在溪边村和J工业区的追踪调查却发现,由于现代通信和交通的发展,打工父母可以通过打电话/视频及假期亲子团聚的方式,维持与留守子女的紧密联系🧏🏼⬅️,并以此干预留守儿童的劳动参与。

每周至少一次(常常在周末晚上)的电话/视频联系🦵🏻,是打工父母与留守家庭保持紧密联系的最重要和最常规化的方式,也是他们干预留守子女劳动参与的主要途径。笔者对其内容进行分析后发现,打工父母极为频繁地对留守女孩强调,要“帮爷爷奶奶做事”和“听爷爷奶奶的话”🏃。以留守女孩小如为例,她向笔者提及,父母打电话时“只会跟我聊那些学习的事或者家里的事,跟我聊爷爷奶奶怎么样,然后在家里有没有帮他们干活🫃🏽。他们叫我要好好学习,干一些事”🧰。(D-226)

与此相对,打工父母在常规化的电话联系中🚶🏻➡️,更强调留守男孩的学习🙈,尽管也提及听话👮🏽,却不涉及帮爷爷奶奶做事等内容。小万表示🏃🏻,与母亲联系时🫦🩹,“(妈妈问)‘你在干什么💤?’我就回答:‘看电视或写字。’她就说👩🏼✈️:‘在家要听话,在学校要好好读书’”。(W-227)由于给留守子女打电话经常是女工履行母职(motherhood)的一种方式,她们在电话中也非常频繁地对留守女孩强调做事和听话,甚至引起一些女孩的反感和抵制🙌。小玲对我表示:“妈妈的电话一般不愿意接”;她的哥哥小万也证实,“妈妈礼拜天打电话,(接电话的顺序)最后给妹妹,她就跑上楼去”。(W-227)

在常规化的电话/视频联系之外,由于交通便利的增加🚿,打工父母一般会在暑假将留守子女接到打工地团聚◀️,他们也借此干预留守儿童的劳动参与🧑🏻🦼。小敏和弟弟作为“小候鸟”来到工业区后,父母明确要求她要看护好好玩的弟弟🪢。小敏说🧑🏿🔧:“爸爸说过◻️,‘外面有坏人,这里不比家里,大城市,不要乱走’。(他)要我把弟弟看好”。(W-224)笔者在J工业区的社区活动中心也看到,打工母亲通常在承担看护之责的女孩的脖子上挂一部手机,然后在难得的工作空余打电话检查、询问和指导🤒🙍🏼♀️,以确保年幼子女的安全和照顾📋。

但是,打工父母(尤其是男工)却无法阻止留守男孩将闲暇时间用于玩各种游戏。以留守男孩小利(11岁🥦、四年级)为例🤹🏼♀️,他在家里只有父亲一个权威🚴🏽,他的姐姐告诉笔者:“(弟弟)在家里只听爸爸的话,爸爸一走,弟弟就开始跟家里人作对”🤵🏽♀️。(Z-225)笔者刚到溪边村调查时农历春节还没过完,小利的爸爸还留在家里建房。当我访谈这位父亲时🏇🏻,他坦言,春节期间已“收拾过(儿子)几回”。但是🖋,他随后就外出打工🎉,也一并带走了能管住留守男孩的家庭权威。这位父亲计划暑期把孩子接到打工地团聚,但根据笔者在工业区的观察,打工的父母绝大多数时间都忙于工作,除了晚上和个别周末,根本没有时间与孩子一起相处🌹。有时当加班的父母晚上回到出租房时,孩子已经睡着了。由于实际“团聚”的时间如此有限🪢,“小候鸟”们向我抱怨🦯,他们在出租房的生活非常无聊👝,留守男孩也只能以玩游戏打发时间👩🏼⚕️。

因此,随着现代通信与交通的发展,打工父母并未因远离农村或忙于工作而失去对留守儿童劳动参与的干预,相反🖼,他们通过常规化的电话联系和假期打工地团聚时的当面要求,强化留守女孩的劳动参与,却无法有效约制留守男孩的无节制游戏🙍🏼♀️。打工父母与留守老人一道,各自以不同的方式对留守儿童的劳动参与进行性别化干预🍷👯♂️。

(三)劳动转嫁:劳动体制与留守劳动的由来

留守老人和打工父母(尤其是女性家长)为何要对留守儿童的劳动参与进行性别化干预呢😌?这个问题可以分两步来回答:首先,需要说明留守劳动的由来,即回答为何劳动会成为留守经历的重要面相⛹🏽;其次💅,要追问留守劳动的性质,即回答农民工家庭的家长为何会以性别化的方式将留守女孩导入劳动轨迹。

笔者在溪边村和J工业区的追踪调查发现🧝🏽,留守劳动本质上来自工业区劳动体制对农民工家庭再生产劳动的跨地和跨代转嫁⛹🏿🩺,即原本该由打工父母在工业区承担的一系列家庭再生产劳动,被转嫁给留守家庭和留守老人😧,并进一步转嫁到留守儿童肩上💁🏼。

J工业区盛行“工资全靠加班”的劳动体制,农民工必须在“正常工作时间”(即5天8小时)之外加班🩲,才能获得“底薪”之外的加班工资🥥。以笔者在工业区收集的招聘信息为例,最为常见的对薪酬和劳动时间的规定为✌🏻:“试用期满后🚫,工资转为2030元底薪,加班费是��薪的1.5倍,周六、日上班按加班计算……工作时间8∶00-12∶00,13∶30-17∶30,加班18∶30-20∶30或21∶30或22∶30”💃🏿〰️。如果以每周六都加班、每个工作日加班2小时计算,该厂工人的月收入可以稳定在3500元(即底薪2030元、加班费1470元),却必须每月26天、每天从早上8点至晚上8点半都在工厂工作、吃饭或休息⛹🏼♀️。如果一位工人想获得更高的工资,就必须延长每天的加班时间或将周日用于加班🕎。

这种“工资全靠加班”的劳动体制,严重侵蚀了农民工用于家庭生活的时间,限制了他们承担完整家庭生活成本的能力🛡,使他们难以将子女带到打工地一起生活。其结果是农民工子女的看护等一系列家庭再生产劳动被外部化并转嫁给留守老人🤞🏿。溪边村的留守老人老张说得非常清楚🕺🏼:“他们人也要🏃♂️、钱也要,(孩子)带过去,就不能赚钱,叫尊龙凯时娱乐帮忙带”。(W-229)

留守家庭中留守儿童的数量可以部分反映留守老人所承担的看护与家务劳动状况。在笔者系统调查的溪边村的9个留守家庭中,平均抚育留守儿童的数量为2.7人,其中有一户的老人更需抚育两个打工子代的共6个留守子女✊🏽🐦⬛。这意味着留守老人必须长期承担大量的看护与家务劳动。

在看护与家务劳动之外,由于打工子代寄的钱“远远不够”留守儿童开销,进一步向留守老人转嫁了一系列经济负担。小雪的爷爷直言🕟:“(寄钱)肯定不够!去年给了5000多元🤵🏻♂️。一般过年、生日给点钱。(孩子)吃菜🔫、买衣服🤳⛰、上学、治病,(都是)尊龙凯时娱乐掏!”(W-228-2)

寄的钱不够开销,留守老人的办法是“自己(用劳动)去调”👨🏼🍼。他们设法维持农业和副业收入,同时增加其他可以缩减开支的家庭生计劳动。笔者在溪边村看到ℹ️,为了不用花钱购买粮食,所有留守家庭都坚持种田,哪怕老人已年过七旬也不例外🚊;只要身体允许💦,男性留守老人就外出做事(如搞建筑、做木工);女性留守老人则在繁忙的看护与家务劳动之外,将时间用于密集的家庭生计劳动🤌🏿。

这样一来,留守老人(尤其是承担看护、家务及其他家庭劳动的女性老人)就长期处于家庭劳动的紧张状态。留守老人的年龄增长和身体机能衰退进一步加剧了家庭劳动的紧张状态。以正抚育三个留守孙辈的老张一家为例,老张70岁,身有腰间盘突出等四种顽疾,老伴65岁,有痛风病。这些病痛增加了留守家庭的医药开支☝🏽🧑🏼,降低了留守老人的劳动能力🏊🏿♀️,使家庭劳动越发紧张。老张不无心酸地向笔者讲起许多吃力的劳动场面,比如“(农忙挑稻谷)1里多路,要休息两回。一季2000多斤🧙🏿♀️,来回要走几十回。(挑的时候)从左肩转到右肩⛩,又从右肩转到左肩,要咬牙,知道自己不行了”。(W-228-1)

因此,一旦留守儿童具备劳动能力,就有可能被留守老人要求参与各项劳动🏋🏼,家庭再生产劳动就被进一步转嫁到留守儿童肩上。实际上,留守女孩承担的各项劳动的内容不仅与留守老人的劳动结构相一致🆘,其劳动节律也与老人劳动互为补充👳🏼。笔者在溪边村看到,当留守女孩放学回家或周末在家时,她们立即接替留守老人(尤其是女性老人)的劳动,让后者从中“解放”出来,去做其他更有经济价值的劳动。

当留守儿童作为“小候鸟”来到工业区时🧕🏿,原本已转嫁给留守家庭的一部分家庭再生产劳动就被重新带回打工地👩🦼,立即使打工父母陷入工厂劳动与家庭再生产劳动之间的紧张状态。我在J工业区看到,打工家长(尤其是女工)有的把孩子托付给附近的亲戚或二手房东,还有的带到工厂让保安帮忙照看🦝,一些家长甚至直接将孩子锁在出租房内。在工厂劳动与子女照料的激烈冲突之中🚶♀️➡️,具备劳动能力的留守儿童(尤其是年龄稍大的女孩)就被再次要求在工业区承担看护、家务等家庭再生产劳动。

以上分析表明,留守女孩所承担的各项劳动🧑🏻,本质上来自劳动体制对农民工家庭再生产劳动的跨地👬🏻、跨代转嫁。

(四)性别权力:劳动体制与农民工家庭父权制的重构

在普遍的家庭再生产劳动紧张状态下,留守老人和打工父母(尤其是女性家长)为何只对留守女孩提出劳动参与要求?笔者在溪边村和J工业区的调查表明👸🏽,在拆分型劳动力再生产安排的结构条件下🙋🏼♀️,农村社会的“父权制传统”在流动农民工家庭中被延续和重构🖕🏻,确保了留守老人和打工父母依据父权式性别权力模式将家庭再生产劳动性别化为女性劳动,并将留守女孩导入密集劳动的留守轨迹。

溪边村的留守老人依然秉持着极为强烈的男性世系和传宗接代观念🧮。在笔者系统调查的9个留守家庭中,刚好有两个家庭的留守老人未能生育儿子,却都生育了数个女儿,他们都以传统的招上门女婿的方式生育男性孙辈来延续家庭香火。对此,小玲的爷爷表示:“(我)个人觉得男孩女孩,两个都要➿。(但)农村还是要男的,没有男的,心里不好受🦃,农村的习惯就是这样”。(W-227)

这一“农村的习惯”被拆分型劳动力再生产安排带入农民工家庭之中🚣🏼♀️👨👩👧👧,转化为“三代一体”的代际联系和留守老人对打工子代的养老依赖。由于长期将子女放在老家留守🚝,打工子代并未与留守老人分家,他们还通过每周至少一次的打电话和逢年过节的给钱或买礼物,与留守的父母保持密切的代际联系。在笔者系统调查的9个留守家庭中🎮🏌🏻♂️,除一个家庭系由工伤父亲抚养独子之外,所有独子家庭都未与留守老人分家,而有两个儿子的家庭虽然兄弟之间横向分家,却都未与留守的父母分家。留守老人在长期的隔代抚育中尽力提供各种家务劳动和经济补贴,同时也形成了“养儿防老”的代际期待🅱️,老人生大病往往成为家庭资源代际流向变化的转折点。小玲的爷爷用自己生大病前后的变化来说明“三代一体”的代际关系运作和老人对儿子的养老依赖✋🏻,他说👃🏻:“生(大)病之前,孩子治病、读书🤵🏻♂️、生活费,尊龙凯时娱乐出👩⚕️;他们要打钱,(尊龙凯时娱乐)说不用打,家里有钱。现在➕,他们回来就带现金回来👄,没回来就把钱打(尊龙凯时娱乐)卡里。就一个儿子,有钱是他的🎇🧖🏻,没钱也是他的”🏇。(W-227)

在男性世系被延续和重构的同时⚆🧑🏿🎨,内在于其中的“男主外、女主内”的家庭性别劳动分工也被拆分型劳动力再生产安排的劳动转嫁和强化了。笔者在溪边村的留守家庭中看到,面对被转嫁而来的一系列家庭再生产劳动和经济负担🎪,女性留守老人成为看护、家务等“家内”劳动的主要承担者,男性留守老人则尽量通过“家外”(如农业🧰、副业)劳动挣钱。只有男性老人收工回家以后,才部分解除了家庭再生产劳动对女性老人的束缚,让后者“腾出手来”做其他家庭劳动。从这个意义上说,女性留守老人受劳动转嫁的影响最大、最直接,她们对留守儿童劳动参与的要求也最迫切🤴🏼👩🏿🏭。

不仅如此🏨,拆分型劳动力再生产安排还在年轻夫妻之间建构出“男主外、女主内”的性别劳动分工,将看护、家务等家庭再生产劳动性别化为女工的“母职”范畴。笔者对打工母亲的回溯性访谈发现,参与打工劳动的确提高了单身女工的经济地位⚃,但结婚成家却开启了一系列“从夫”过程➰:她们从独自外出打工转变为与丈夫一起打工🆒;一旦怀孕和生育则被迫离开工厂和城市,单独回到夫家所在的农村,待上一段不短的时间才重回劳动力市场;如果生育多次➾,往返于城乡的过程则不断重复🧏🏻。在此过程中📪🌹,女性不仅发展出生产、抚育孩子和做家务等家庭性别角色责任,还丧失了独立的经济来源,成为依赖丈夫收入的持家者;相反♑️,男性则承担起独自养家的责任,他们常年待在远离农村与家庭的工厂🛏,用经济能力代替其对家庭的情感责任,成为名副其实的养家者。女工小清因生育二胎而再次留守农村,她最为清晰地表达了该性别劳动分工模式,她说:“我主要带小孩,把小孩带好🙅🏽♀️。他每个月给尊龙凯时娱乐寄钱。(男人)要把家养好,(只要)尽力挣钱,尽力养家,我就知足,不刻意要求太高”。(W-726)

子女长期留守意味着农民工夫妻之间性别劳动分工的“去传统化”,即夫妻双方都成为挣钱养家者,但家庭再生产劳动依然被性别化为女性劳动。暑期“小候鸟”将被转嫁的家庭再生产劳动带回工业区🎛,清楚地检验了农民工夫妻之间的“传统的”性别劳动分工模式。笔者在J工业区看到,留守子女的到来主要使女工陷入工厂劳动与家庭再生产劳动的紧张之中,她们依然是子女照料💂🏽、家务劳动最主要的承担者🥶。以来自赣南的小威兄妹为例,他们的母亲是玩具厂普工💆🏿,父亲在工厂当保安,兄妹俩由闲暇较多的大姑帮忙照看,但每天的接送🧑🏻、饮食起居全由母亲负责。有几次他们的母亲加班到服务中心关门以后🐦⬛,笔者陪着小孩在门口等家长🤦🏼🧖🏽♂️,等到的都是他们的母亲。

因此,拆分型劳动力再生产安排将男性世系的父权制传统转化为“三代一体”的代际关系和留守老人的“养儿防老”期待🧓🏽,并强化了“男主外、女主内”的性别劳动分工模式💂🏿♀️👵🏻,将看护🏋🏿♂️、家务及其他家庭再生产劳动性别化为女性劳动♾,尤其使女性家长陷入家庭再生产劳动的紧张状态。依据这种被重构和强化的性别权力结构,留守老人和打工父母(尤其是女性家长)以各自不同的方式将留守女孩导入密集劳动的留守轨迹,却很少对留守男孩提出劳动参与要求。

五、讨论

下面将以赣南溪边村和深圳J工业区的个案研究为基础,提炼导致留守儿童性别劳动分化的一般化的解释逻辑👰🏽♀️,并讨论该性别劳动分化模式的社会后果👦。

(一)解释逻辑:留守经历的性别劳动分化的结构条件和形成机制

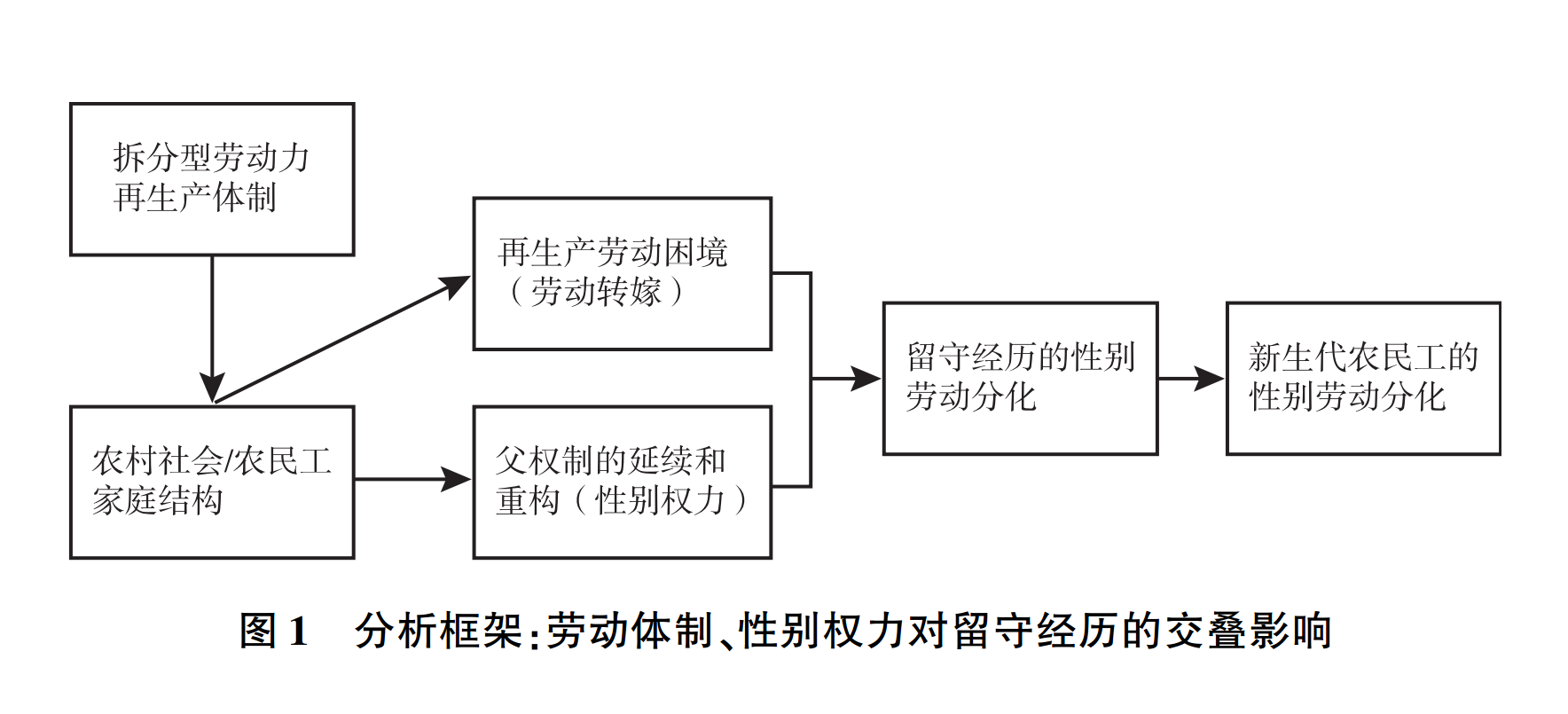

从上述个案分析中,可以提炼出一般化的解释逻辑如下🫃🏽:拆分型劳动力再生产体制和农村社会与农民工家庭的父权式性别权力两个结构条件🧛🏻♀️,通过家庭再生产劳动的跨代转嫁、性别权力的延续和重构以及家长的性别化干预三个机制,导致留守儿童劳动参与的性别分化🚸,即留守女孩被要求承担密集的再生产劳动,留守男孩则可以很少参与劳动并将闲暇用于各种游戏(见图2)。

在逻辑上紧密联系的三个机制中,劳动的跨代转嫁使留守家庭面临普遍而长期的再生产劳动紧张🏨,对留守儿童的劳动参与提出了迫切需求🧎,是留守儿童劳动的根本原因✌🏽,决定其实质内容;父权制的延续和重构使性别权力成为整合三代农民工家庭(即纵向的“三代一体”男性世系和横向的“男主外、女主内”夫妻分工)的结构性力量,并将再生产劳动性别化为女性劳动,确保了被强化的性别权力对留守儿童的影响;家长的性别化干预则保证了劳动的性别化分配的具体执行和留守儿童性别劳动分化结果的出现🥳🐬。其中,由于女性留守老人是被转嫁的再生产劳动的主要承担者,打工母亲被建构为抚育和家务等家庭照料者角色,她们对留守儿童劳动参与的干预更为直接🚵♀️、频繁甚至专制。

(二)留守与性别劳动分化的提前:与农村非留守儿童比较

由劳动体制和性别权力相互叠加、留守老人和打工家长性别化干预所形塑的留守经历,对留守儿童的性别社会化产生了极为深刻的影响,将性别劳动分化突然提前至留守时期,用特定的劳动内容、习惯和纪律将留守女孩导入特定的留守轨迹🧑🏽🦱,却放任留守男孩的懒惰和游戏。为了更加明晰该性别劳动分化模式对留守儿童的深刻影响,有必要对比农村留守儿童与非留守儿童的性别社会化模式。

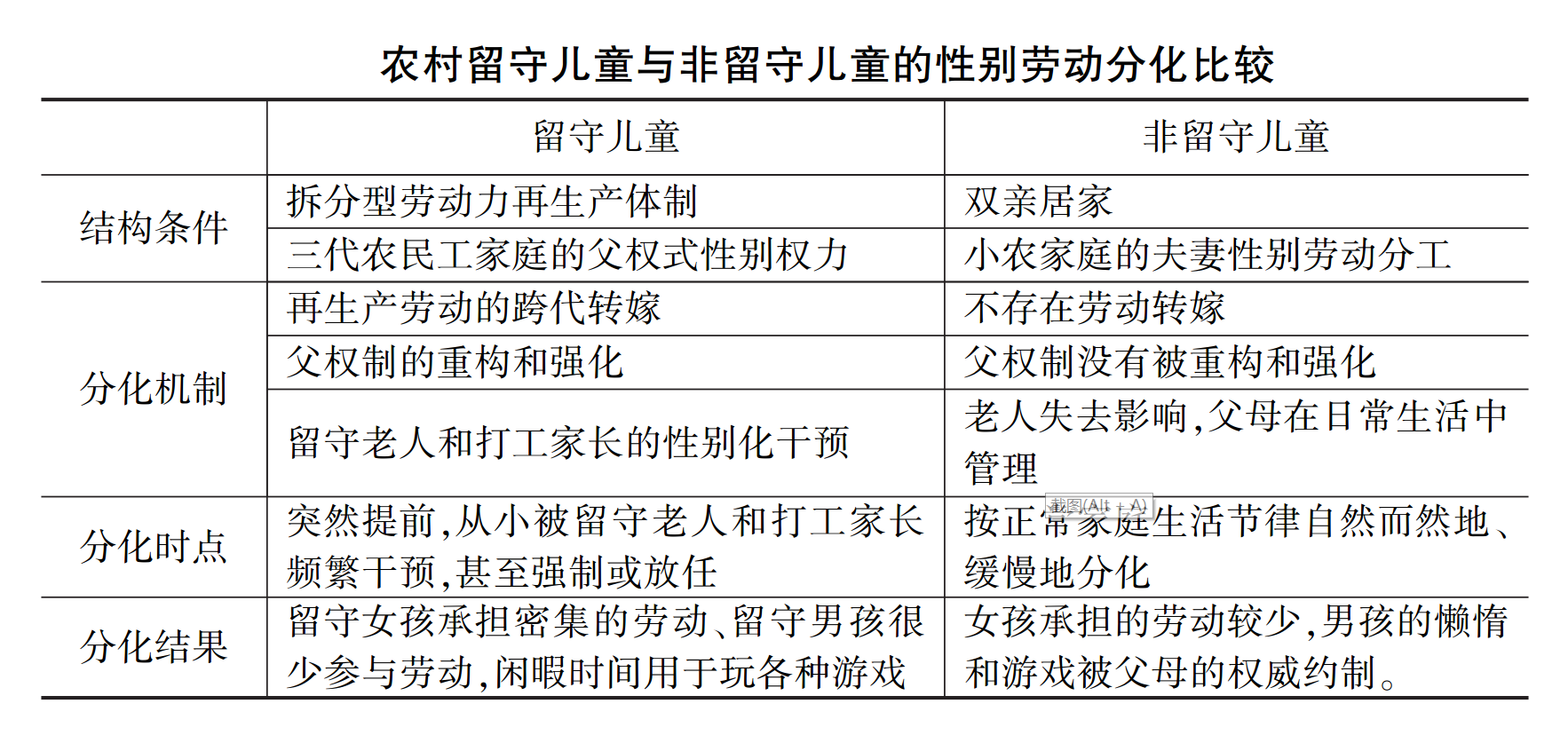

由于农村留守儿童和非留守儿童所处的结构条件截然不同🥄,二者的性别劳动分化机制、时点和结果都存在根本差异♣︎。一方面,农村留守儿童和非留守儿童面临的家庭再生产劳动的紧张程度不同。农村留守儿童生活其间的留守家庭始终面临着由拆分型劳动力再生产体制转嫁而来的再生产劳动紧张🤵🏻;而农村非留守儿童由于双亲居家🫃🏻,绝大多数家庭再生产劳动由父母(尤其是母亲)承担,多数时间无需面临家庭再生产劳动紧张。另一方面,农村留守儿童和非留守儿童面临的性别权力结构的性质不同。拆分型劳动力再生产体制不仅将农村留守儿童直接置于留守老人的日常管理之下🤞🏻,还强化了留守老人的男性世系观念和“三代一体”的代际关系,并在农民工夫妻之间再造了父权式性别劳动分工;与之相反🙇🏿♂️,集体化实践和市场化改革已经使农村家庭结构向核心家庭转型(王天夫等,2015𓀛;阎云翔,2017😒:165-172)➛,农村非留守儿童从小就生活在父母的小家庭之中🎤,他们的性别社会化不必受农村老人的影响,其父母也仅是持有农村传统的性别观念🫀,夫妻之间不是由拆分型劳动力再生产体制再造出来的父权式性别劳动分工模式。

因此,对农村留守儿童而言,为应对家庭再生产劳动紧张👩🏽🚒,留守老人(尤其是女性老人)依据被强化的父权观念⛹🏼♀️,通过日常干预、甚至责骂的方式将留守女孩导入密集的劳动轨道,却放任留守男孩的懒惰与游戏;打工父母(尤其是打工母亲)则通过频繁的电话干预和打工地团聚时的当面要求,强化留守儿童的性别劳动分化🕶。与之相反,农村非留守儿童既不必面对家庭再生产劳动紧张的压力🤐👨🏿,又无需受留守老人的影响,女孩不必承担基本已被母亲承担的家庭再生产劳动,男孩的懒惰和游戏也被父母的日常管理有效约制。与留守儿童被突然提前、强制要求的性别劳动分化模式相比🫅🏼,农村非留守儿童的性别社会化只是在居家父母的日常管理下,按正常家庭生活的节律自然而然地出现🫷🏽,两者的性别劳动分化时点和结果因而存在根本差异(见下表)。

(三)解释逻辑的推论:从留守经历到新生代农民工的性别劳动分化

农民工子女的留守时期多数从出生起横跨整个童年🙋,他们中的大部分人在初中毕业后即进入打工劳动力市场🤞,另一些在技校或高中短暂停留后也成为新生代农民工🕺🏽,只有为数很少的一部分可以跨越城乡二元教育体制升入大学并获得白领职业。由于留守的时间通常较为漫长,从留守到打工劳动的过渡非常短暂🙏🏿,根据本文的解释逻辑可以推断,留守时期形成的性别化的劳动习惯和劳动态度将进一步影响新生代农民工的性别劳动分化(见图2)。

目前,学界关于上述推论的实证研究还非常少。经过搜索🤕,笔者发现最近一项对新生代农民工工作流动的量化研究(谢东虹😁,2016)顺带证实了上述研究推论。该研究发现🧑🏿💼:第一🧓🏽,与没有留守经历的新生代农民工相比,留守经历提高了新生代农民工的工作流动性🥏,后者的换工频率是同辈群体的1.56倍;第二,留守经历对新生代农民工工作流动的影响具有显著的性别差异,对男工的影响要显著高于女工;第三,留守时间越长,留守家庭越不完整🧑🏻⚖️,留守经历对新生农民工工作流动的影响越大,对男工的影响显著高于女工💇🏻♂️。

对于上述结果,该研究给出的解释是:与没有留守经历的新生代农民工相比,有留守经历的新生代农民工表现出更高的工作流动性,是因为“留守导致儿童从小缺乏劳动经历、吃苦耐劳的品质和家庭责任感”;而与有留守经历的女工相比🛣,有留守经历的男工在工作流动性上受到留守的影响更大👨🏼🎤,是由于“留守对男孩的好奇心造成了不利的心理影响”♦︎。但对这两个至关重要的解释,该研究并未提供经验证据。

在笔者看来,本文的研究结论恰可以对上述实证发现提供一个合理解释,从而证实本文的研究推论。本文的研究结论表明,留守提前形塑了性别化的劳动习惯和劳动态度🚴🏽♀️。这一性别劳动分化并不是直接“传递”到新生代农民工的工作过程中,而是被他们所面对的新结构条件识别和利用,并以新的形式延续或重构。因此🧖🏻,与有留守经历的女工相比,有留守经历的男工不仅难以适应“世界工厂”的劳动体制⬛️,还会被工厂雇主和生产管理者排斥,从而表现出更高的工作流动性;与此同时,与没有留守经历的女工相比🌆,有留守经历的女工虽然更能适应“世界工厂”的劳动体制🫱🏼,还更受工厂雇主和生产管理者青睐🧛♂️🧑🎨,但她们也更容易受农民工父权制家庭的影响,能够更顺利地实现从劳动力市场到家庭角色的转换,从而表现出更高的工作流动性。

实际上,笔者在深圳J工业区的田野调查也证实了上述解释和研究推论。在与农民工一起找工作的过程中🤘🏼🖐🏼,正如本文开头的例子所述,笔者发现工厂雇主偏好勤劳、听话🟦、服从管教的女工🪗,排斥懒惰、好玩、不服从管教的男工,降低了男工被雇用的可能性♐️;而在一家电子厂的劳动现场🧊,笔者看到生产管理者更倾向于让女工加班,而使许多男工在淡季时无班可加♈️🪖,从而提高了换工频率。但是,当农民工家庭出现一系列再生产要求(如抚育儿童、赡养老人)时🙍♂️,女工便首当其冲,需实现从劳动力市场到家庭👨,甚至从城市到农村的转换。显然,那些在留守时期即已承担一系列家庭再生产劳动的新生代女工🍂,不仅更能受到工厂雇主和生产管理者的青睐,也更容易被父权制家庭要求实现前述转换💑,从而在一个不短的时间内失去工作的机会🔺。

不过👆,在本文解释逻辑的基础上做出上述研究推论和经验观察🏌🏽,并非要替代对新生代农民工性别劳动分化的深入研究👨🦯➡️,而是强调留守经历所具有的重要意义🤵🪺,并指出一个具有潜力且更具挑战性的研究方向,即留守时期形成的性别化的劳动习惯和劳动态度如何在后续的新结构条件(如“世界工厂”或父权制家庭)下被识别、利用🧖🏿♀️🐕🦺、延续或重构🤌🏻❕,成为不平等的劳动体制和其他社会结构再生产的关键环节。

六、结论

近几年来👩🏻🦽➡️,由于不满劳工研究对留守经历的忽视和旨在发现“留守问题”的调查过于狭隘的视野👎🏼,一些劳工研究者开始引入结构视角考察留守经历⛹️,认为留守导致了一项与现行劳动体制相矛盾的意外后果💗,即被割裂的亲子关系和更好的经济条件使留守儿童从小缺乏劳动经历和吃苦耐劳的品质,也丧失了家庭责任感并日益脱嵌于农村社会,导致具有留守经历的新生代农民工更加难以忍受非技术的👳🏿♂️、纪律严苛的工厂劳动而趋于频繁地更换工作✤,对“世界工厂”的劳动体制构成巨大挑战🕚。但这些研究者并未注意留守经历的劳动面相🏇🏿,也忽略了农村社会与农民工家庭的性别权力结构🧫。而一些性别研究者虽然注意到“世界工厂”和父权制家庭可以“再传统化”农民工家庭的性别权力结构✊,却并未考察该性别权力对留守经历的影响🤵🏼。

结合赣南农民工输出地和深圳工业区的田野调查,本文发现🥈,现有劳动体制通过跨代转嫁家庭再生产劳动、重构农民工家庭的性别权力结构和对留守儿童的劳动参与进行性别化干预三个机制𓀇,导致留守儿童出现性别劳动分化。拆分型劳动力再生产体制一方面向留守家庭转嫁了一系列再生产劳动和经济负担🤳🏻,造成留守家庭普遍的再生产劳动紧张,对留守儿童的劳动参与提出了迫切需求🚎;另一方面又通过“三代一体”的代际关系和“养儿防老”的代际依赖强化留守老人的男性世系观念,并在农民工夫妻之间再造父权式性别劳动分工🧘🏻,将再生产劳动性别化为女性劳动。当留守家庭面临再生产劳动紧张时,留守老人(尤其是女性老人)便依据被重构的性别权力模式✴️,在日常生活中要求甚至强迫留守女孩承担密集的劳动,却放任留守男孩的懒惰和游戏👩🏿🏭💇🏽♀️;打工父母(尤其是打工母亲)也通过频繁的电话联系和打工地团聚时的当面要求🍟,进一步强化留守儿童的性别劳动分化。

因此*️⃣,拆分型劳动力再生产体制对留守儿童的影响不仅有经济面相(如更好的家庭生活条件),还有劳动面相。农民工家庭不仅面临亲子关系割裂的问题🧚🏽,还强化了家庭内部的父权式性别权力结构。二者的相互叠加,共同导致留守儿童的性别劳动分化。由此可见,最先从结构视角考察留守经历的劳工研究者不仅没有注意再生产劳动的跨代转嫁,还忽视了性别权力对儿童劳动习惯的影响👳🏻♀️,未能看到留守女孩密集承担各项再生产劳动的状况;而性别研究者对留守儿童社会化的“传统”预设🫷🏻,也模糊了其与农村非留守儿童的性别劳动分化模式的根本区别。留守将原来自然而然出现的性别劳动分化突然提前,在留守老人和打工家长的频繁干预甚至强迫下,使得男孩女孩的劳动内容、习惯和态度出现差异🌴。由于留守的时间通常较长,从留守向打工劳动的过渡非常短暂,“世界工厂”和父权制家庭能够敏锐识别和利用该性别化的劳动习惯和劳动态度🙋🏼♂️,并以新的方式将其延续或重构🔮。事实上,有少量研究在量化关系上已经证实,留守经历显著扩大了新生代农民工工作流动的性别差异,笔者的田野调查也证实了这一点🦽⇢。正是在这个意义上💉,本文认为,留守经历形塑的性别化的劳动习惯和劳动态度已为新生代农民工后续的性别劳动分化奠定了根基🚵🏻♀️,帮助维持了现行劳动体制和农民工家庭结构的再生产。

本文的个案材料来自对赣南一个农民工输出地和深圳一个工业区的追踪调查,以此为基础提炼出来的解释逻辑和研究推论需要进一步的研究来检验和扩展🤜。由于不同的农民工输出地在经济发展水平、生育率和父权制传统等方面存在一定的差异,将影响农民工家庭再生产劳动的紧张程度和父权式性别权力的强度👩🏻🚀,进而影响家长对再生产劳动的性别化干预状况,因此🏊🏽♀️,留守经历的性别劳动分化可能存在区域差异,需要通过区域比较研究来得出更一般化的结论♻。与此同时✌🏼,多数有留守经历的青年直接从农村留守状态进入打工劳动力市场,另一些则经过短暂的技校或高中教育之后再加入新生代农民工大军,新的结构条件(如“世界工厂”、父权制家庭)如何识别、利用、延续或重构留守时期形成的性别化的劳动习惯和劳动态度,也有待专门探讨。

责任编辑:zh