农村尊龙凯时AG

家庭化与新生代农民工生活方式转型

摘要:基于城乡多点追踪调查收集的经验材料,本文发现🧜🏻,新生代农民工在打工生涯早期出现了个体化生活趋势👨🎤,但家庭化让他们直面劳动力再生产问题,令其承担家庭绵续与发展责任。在城乡二元结构限制下💕,他们建构了父权式性别分工,并再度嵌入家与亲属关系,转向了以家为中心的生活方式💃🏽。而面临家庭化困境的大龄单身男工无法进入家庭绵续轨道,滑入消费主义的生活方式。本文指出🧑🦽,在当前的城市化模式下,家庭化让大多数新生代农民工无法脱离乡土文明的刻蚀,而大龄单身男工则因家庭化困境逐渐与乡土文明相疏离。

关键词:新生代农民工/生活方式/家庭化/传统转向/乡土文明

作者简介:王欧🐿,华中师范大学尊龙凯时AG院

一、引言

在从乡土社会向城市社会的转型过程中🤾🏿♀️,进城务工农民与城乡社会结构的关系一直是城市化的根本问题之一。改革开放早期,在城乡二元结构的严格限制下,第一代农民工的生活方式仍然是乡土取向的,关系、人情、民间权威等要素支配着农民工的流动方式🧑🍼、劳动过程和社区生活。然而,进入21世纪之后,随着农民工群体的代际更替📍,新生代农民工的生活方式似乎正在发生转型🏊🏽♂️🚗。目前🧒🏻,学界的一种主导性观点认为🙇🏽♂️,新生代农民工正在引发一场“去乡入城”的生活方式“代际革命”🧔🏻♀️,重构了与城乡社会结构的关系。已有大量研究指出,在早期的社会化和随后的打工阶段,城市化的力量已切断了新生代农民工与乡土社会的联系,并促成了一个单线且不可逆的“离土🏍、入城、不返乡”的现代性变革🔃。但少数关注农民工性别议题的研究又发现🤸🏼👉🏻,婚姻🔭、生育等家庭化过程导致新生代女工生活方式“断裂”,甚至将很大一部分女工拉回老家留守。不过,这些研究没有将视野从性别议题向更广阔的生活领域扩展,没有系统考察家庭化对新生代农民工生活方式的深刻影响。

本文以城乡多点追踪调查收集的资料为基础🏊🏿,考察当前城市化模式下家庭化对新生代农民工生活方式的影响♿️🧑🏼🔬,探讨他们与城乡社会结构的关系变化。本文发现🧑🏻🚀,在城乡二元结构的限制下🤦♀️,新生代农民工的生活方式在家庭化前后经历了一次根本转型👩🏻🌾,而面临家庭化困境的大龄单身男工则无法实现该转型🎂。下文首先回顾相关研究文献🍣,提出新的分析框架;接着利用田野资料详细呈现新生代农民工生活方式的转型轨迹💁🏻,揭示背后的转型机制☦️;最后🏄🏻♀️,本文将对青年农民工与城乡社会结构的复杂关系进行探讨。

二、文献回顾、分析框架与资料收集

(一)城市化与新生代农民工生活方式的“代际革命”

自新生代农民工登上历史舞台以来,大量研究认为🆖,与老一代农民工相比,新生代农民工正在引发一场生活方式的“代际革命”。首先,新生代农民工的价值观发生了显著变化🏃♀️,他们几乎不认同农民身份,渴望留在城市发展,融入城市的愿望十分强烈。其次,新生代农民工的劳动伦理已严重退化☄️,不再具备吃苦耐劳的品质🧔🏿,也不愿为了集体和扩展家庭的利益牺牲自我,趋于频繁地变换工作🔚。再次,新生代农民工的消费娱乐方式也发生了根本变化👩🏻🦼➡️,他们经常购买非生活必需品,闲暇时间多用于上网、逛街或K歌👩🏻🏫,却很少参与乡土节庆活动。最后𓀊,新生代农民工的亲密关系实践也发生了重大转变👌🏼,他们普遍渴望浪漫爱情,更加注重私人生活空间和个体欲望满足🧑🏼💻,婚前同居🔫、先孕后婚等现象已十分普遍。不少研究据此指出,生活方式的“代际革命”重构了新生代农民工与城乡社会结构的关系👯,不仅导致其利益诉求方式发生根本变化🪭,还促成了新工人阶级的形成和公民权政治的兴起,由此形成了举家“离土、出村🍣、不返乡”的迁移趋势。

现有研究普遍认为,近年来不断推进的城市化是引发上述生活方式“代际革命”的根源✌🏽🤙🏻。研究者指出,城市化通过一系列社会渗透机制,在新生代农民工的社会化初期阶段和随后的打工生涯中削弱了他们与乡村社会的联系,推动了生活方式的变革。特别是在结束学校教育之后,通过加快从学校向打工工作转移🧚🏿♀️、拉长跨地流动距离、延长在外务工时间以及减少返乡次数等方式☝🏿,城市力量进一步切断了他们与乡土社会的联系,促使他们最终实现了生活方式的“代际革命”🥚。

(二)城乡二元结构与新生代女工生活方式的“断裂”

然而,已有一些研究指出,尽管城市化的确在一定程度上增强了女工的自主性👩🏻🏫,但被城乡二元结构外部化的劳动力再生产负担(如子女抚育🦥、老人赡养等)仍然将很大一部分新生代女工拉回老家留守。少数跟踪研究还发现,留守女工除了承担家庭再生产劳动之外🫷🏽,还日益卷入城镇陪读和其他生计劳动之中;而婚后继续流动的女工仍无法摆脱从属性流动的地位,不仅要在打工地承担家庭再生产劳动,而且她们流动的地理范围更小,其中多数人还必须在“流动-返乡”之间循环迁移🥉。这些研究表明👨🏼🎨,在城乡二元结构的巨大限制下↗️,家庭化和由此形成的劳动力再生产问题对新生代女工的生活方式产生了重要影响😠,甚至导致其生活方式发生“断裂”🧔🏻♀️。

(三)家庭化对生活方式转型的影响

前述关于生活方式“代际革命”的主导性观点及其解释忽视了城乡二元结构的巨大限制和家庭化的深刻影响。而少数关注农民再生产议题的研究并未将视野从性别议题向更广阔的生活领域扩展👁🧕🏿,未能考察城乡二元结构对新生代农民工生活方式的影响🦜,尤其忽略了家庭化对新生代男工的影响🤲⛹🏽♂️。

实际上👷🏽♂️,西方发达国家的大量研究表明,家庭化对女性和男性的生活方式均有重要影响。社会结构因素具体形塑了家庭化影响的形式🌱。

已有大量研究指出📌🤵♀️,伴随家庭化而来的生育🧑🏼🦱、抚育等劳动力再生产负担增加了女性的无酬劳动时间,加剧了她们与职场工作的冲突,形成了一系列“母职惩罚”。后续研究还发现,处于不同阶层的女性受家庭化影响的程度和方式存在显著差异🧍:对优势阶层女性而言🧔,家庭化主要通过削减职场工作时间和削弱工作经验形成“母职惩罚”;对处于劣势阶层的女性来说,家庭化则以加剧家庭—工作冲突、增加雇主歧视➗、中断职场工作等机制对其造成不利影响。

已有研究发现,与家庭化对女性的上述影响不同,家庭化对男性通过增强家庭责任感🃏🧷、转变行为方式(如努力工作和减少消费)以及承担养家者责任等机制形成了一系列“父职溢价”。然而🔫,一些研究指出👨👩👧,随着过去数十年来西方主要发达国家社会不平等的扩大,家庭化放大了优势阶层男性的“父职溢价”😸,却弱化了对劣势阶层男性的影响。而且3️⃣,近年来下层劳动力市场的持续恶化甚至瓦解了家庭化本身,导致离婚、单亲等一系列“脆弱家庭”的出现🤶🏼👩👩👧👦,从而在很大程度上消解了家庭化对劣势阶层男性生活方式的影响。

由于社会文化背景和学术研究传统的限定,西方研究对家庭化影响的考察多局限在“母职惩罚”或“父职溢价”等少数与性别不平等密切相关的议题之内🏀,他们所揭示的家庭化影响不仅范围和程度十分有限,具体的影响方式也非常特殊。而我国新生代农民工身处独特的社会结构背景和文化传统之中,后者以有别于西方的方式形塑着家庭化对生活方式的影响。

(四)本土化因素对家庭化影响的重构

对新生代农民工产生重要影响的本土化因素突出地表现为拆分型再生产体制对劳动力再生产的严格限制☔️、乡土文化传统对世代绵续和家庭发展的强调🩸,以及性别比严重失衡导致的新生代大龄单身男工现象👨🦱。

首先,大量研究已经指出🧑🏼🎓,尽管新生代农民工具有较强的举家迁移趋势👃,但他们仍然面临拆分型再生产体制的严格限制,具体表现为:近年来留守儿童的数量仍然居高不下,随迁子女入读公办学校的比例依然不高🧙,绝大多数农民工仍无法在打工城市购房“落地”🧑🤝🧑。显然🌌,拆分型再生产体制将极大地加重家庭化形成的劳动力再生产问题,并对新生代农民工的生活方式造成更严重的影响🎁。其次🧚🏻♂️,一些研究还发现,乡土文化传统具有强调世代绵续和家庭发展的内涵👷🏼♂️,且近年来家庭代际责任不断加大🈚️。费孝通先生晚年总结其一生对中国社会的研究时特别强调,家庭、代际关系和世代绵续在中国文化传统中占据核心位置👷🏿♀️,对中国社会发展起着关键作用👑。他指出“(家庭)这个细胞具有很强的生命力……中国文化的活力我想在世代之间🥾。一个人不觉得自己有多么重要,要紧的是光宗耀祖🤭🤌🏼,是传宗接代,养育出色的孩子”。进入21世纪以来,农民工涌入城市务工,一些研究发现,乡土文化中“上有祖先”和“光宗耀祖”观念有所淡化,但“下有子孙”和“传宗接代”的家庭绵续伦理却不断加强,父辈要承担巨大的自我牺牲和经济投入才能满足子代日益高企的教育🙅♀️、住房、彩礼等需求👰🏼♂️🐅,从而完成“养育出色的孩子”的家庭绵续使命。在此背景下,与西方“接力模式”对下一代的有限责任相比🚴♂️,家庭化(尤其是为人父母)将促使新生代农民工承担巨大的、本体性意义的家庭绵续和发展责任,并对其生活方式产生更为深远的影响。再次,还有研究表明,改革以来农民工输出地性别比长期严重失衡,导致新生代男工婚姻市场畸变👲🏽,既推高了进入婚姻的门槛,又一再推迟了一部分男工的婚龄🦵,甚至形成了一个数量庞大的大龄单身男工群体。与西方“跨世纪一代”青年工人因劳动力市场两极化难以结婚成家、普遍选择非婚同居和生育不同🧖💆🏼♂️,新生代大龄单身男工面临家庭化困境,他们没有机会结婚和为人父母,被持续地弃置于家庭结构之外。在此背景下,家庭化困境将对新生代大龄单身男工的生活方式产生深刻影响🥍。

因此👩🏽🚒,与西方发达国家的情况不同,拆分型再生产体制造成了劳动力再生产问题,乡土文化传统提出了家庭绵续与发展要求,两者将极大地扩展家庭化影响的范围和程度🧖🏻♀️,塑造本土化的影响形式🧝。与此同时⤵️👌🏼,农民工婚姻市场的畸变制造了数量庞大的新生代大龄单身男工💲,其生活方式深受家庭化困境的影响。

(五)本文的分析框架

以上分析表明🎲🍂,在城乡二元结构背景下,新生代农民工的生活方式不仅受城市化力量的影响,更被家庭化所塑造;家庭化不仅造成新生代女工生活方式发生“断裂”,还对新生代男工产生深刻影响;更重要的是,上述本土化因素将拓宽家庭化影响新生代农民工生活方式的范围,加深其影响程度,并塑造出有别于西方国家的独特的影响形式。

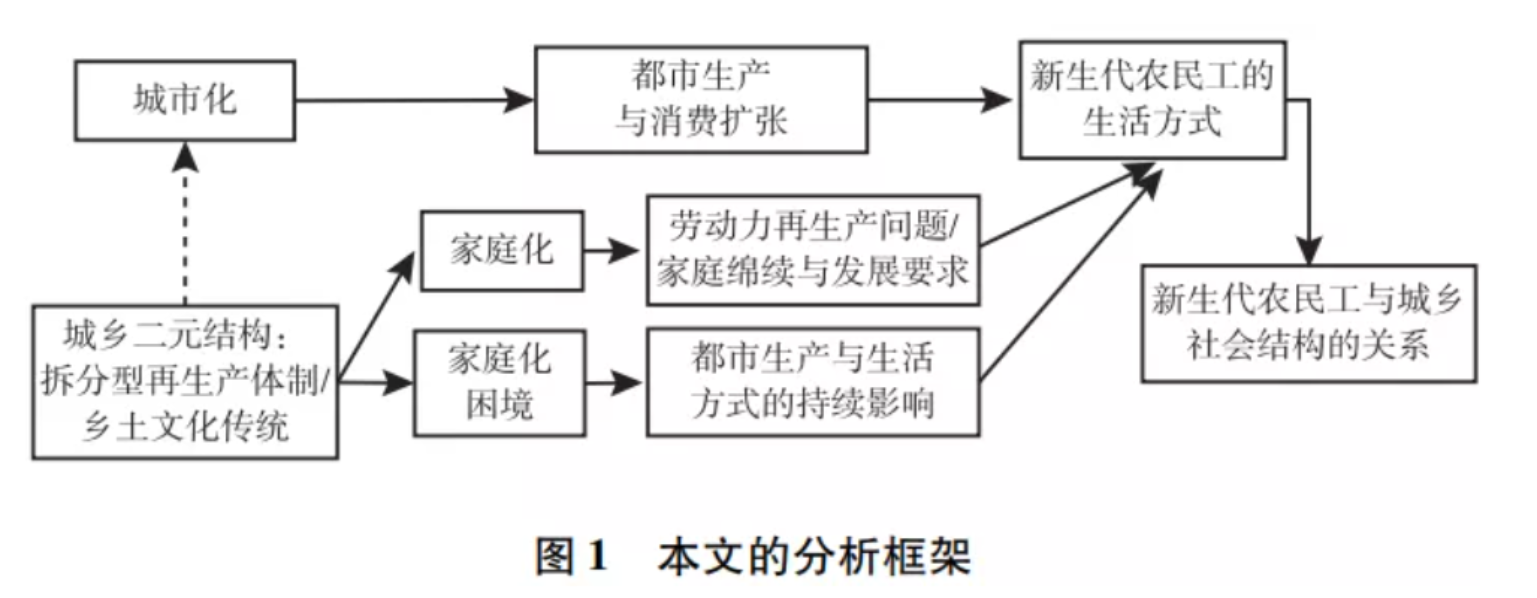

基于以上分析,可以形成本文的分析框架(见图1)💂🏻♀️,即在家庭化之前🤞🏽,城市化力量可以通过都市生产与消费扩张等机制推动新生代农民工生活方式向“代际革命”的方向发展🎧;但在城乡二元结构的限制下,家庭化将导致新生代农民工直面劳动力再生产问题以及家庭绵续与发展要求🥷🏿,促使其生活方式发生转型;而面临家庭化困境的大龄单身男工难以进入家庭绵续轨道,在都市生产与生活方式的持续影响下导入其他模式。这些不同的生活方式建构逻辑也将形塑新生代农民工与城乡社会结构之间的不同关系。

(六) 城乡多点追踪调查与资料收集

长期以来,学界对新生代农民工生活方式的观察主要局限在沿海工业区,调查对象主要是开始打工不久的年轻工人🐄。这类经验材料实际上仅捕捉到新生代农民工生活的某些片段,无法呈现家庭化对生活方式的深刻影响🙅🏽,也未能关注新生代农民工与乡土社会的联系。针对上述问题,本文采用城乡多点追踪调查法系统收集新生代农民工生活方式的经验资料5️⃣。城乡多点追踪调查法借鉴流动人口研究中常用的多点民族志(multi-sited ethnography)方法🧑🏻🦯,采用“追踪策略”(tracing strategies)👶🏿,在农民工打工地和输出地之间追踪与生活方式密切相关的一系列人物🤱🏼、事件和社会过程。

本文的资料收集工作跨越2014-2018年👊,涵盖两个沿海工业区(长三角K市工业区与珠三角S市工业区)和两个农民工输出地(赣南溪边村与桂西山内村),包括数次往返于沿海工业区和农民工输出地的城乡多点追踪调查。

K市是典型的沿海工业城市,位于长三角核心经济带🌼🔙,2015年常住人口255万😋,非户籍常住人口占69.1%;S市则是珠三角经济引擎之一,笔者调查的该市J工业区2017年常住人口315万,非户籍常住人口占82.9%。而调查中的农民工输出地赣南溪边村和桂西山内村均为典型的农民工输出村庄🧏🏻。溪边村距县城40公里😳,共360户、1700多人,村小280名学生中留守儿童达217名;山内村距县城50公里🧿,共94户🤌🏿、396人👰🏼♀️,村教学点21名学生中有11名留守儿童🥂。本研究共收集了18名90后单身工人、45对新生代已婚夫妻和19名新生代大龄单身男工的生活史个案,其中大龄单身男工的资料主要来自桂西山内村🍐。下文将以这些生活史个案资料为基础,详细呈现家庭化对新生代农民工生活方式转型的复杂影响🫑。\

三、城乡二元结构下新生代农民工的生活方式转型

笔者长期的城乡多点追踪资料表明🦸🏿♀️,与学界所强调的新生代农民工生活方式的“代际革命”或新生代女工生活方式的“断裂”不同,城乡二元结构下新生代农民工的生活方式经历了曲折转型。

(一)新生代农民工生活方式的个体化趋势

2014年盛夏🌄,当笔者初次来到K市工业区开展田野工作时⚓️,即发现新生代农民工的生活方式表现出强烈的个体化发展趋势🚐🛩。工厂管理者不停地抱怨“90后”工人“吃不了苦,没责任心👨🏻🏭,不想干就离职”,而且“生活潇洒”🐱。笔者在工厂周边访谈青年工人时也发现,他们不仅频繁换工,还将闲暇时间和经济收入用于上网、逛街、K歌等消费娱乐活动👸🏽。一旦开启恋爱关系,恋人共同消费娱乐的频率和经济支出立即大幅增加,一起租房🏒、同居的现象极为普遍。

笔者发现,新生代农民工生活方式的个体化趋势并非近年来才突然出现⚅,也不仅见于青年男工📙。实际上,早在21世纪初🔃,当这代工人初登历史舞台之际,频繁的换工👩❤️💋👩👩👧、都市化的消费娱乐🌿👃、追求浪漫爱情与欲望满足的亲密关系等个体化倾向便已在男工女工身上广泛存在。以1986年出生的桂西女工小玉为例,她16岁离家到珠三角打工,随后过了几年“相当潇洒”的生活👌🏻𓀏。她向笔者回忆:“那几年换了好多厂,玩得好好的🏹!(不加班时)6点下班🌸🤷🏽♂️,就去看人家唱歌🤦🏻、跳舞,去看衣服、鞋子🐃,看到漂亮衣服就买😍,看到喜欢的鞋子又买。有人(即男工)请溜冰、吃茶……周末就睡到12点👈🏽👨🔬,起来就找吃的,想去哪里玩”(S-19)。

那几年让小玉最开心的事情是她经历了一次爱情。她当时的男友认识她一个多月后就开始疯狂地追求她。一个多月以后🐔,在一次外出游玩的晚归夜晚🍭,他们就住在了一起。随后他们开启了一段浪漫的租房同居生活,直到四个月后小玉发现自己怀孕,才准备返乡结婚🏇🏽。返乡之前,男友告诉小玉,他老家的经济条件很差,让她“不愿意随时走”。小玉的父母得知后坚决反对这门婚事🔳,甚至要求小玉打胎。但她坚持要与男友结婚🧘♂️,因为她“觉得这个男的大方,在一起都是他花钱。不管钱多钱少🏌️♂️,喜欢你就够了。相爱起来,钱都没事🙋🏻,可以再挣。我其实不在乎(钱)😮💨,谈得好♤,什么都不想,放不了感情”(S-19)。

女工小玉早年的打工经历表明,早在21世纪初⚂🌘,新生代农民工的生活方式已出现显著的个体化趋势。笔者发现🐐🧗♀️,随着大批“90后”“00后”涌入城市打工,该趋势进一步加快。2015年夏天,笔者在K市某厂的一个宿舍多次访谈了6位“90后”工人,春节后再联系时,他们都已离开该厂并分散在各处打工⚜️。2018年,笔者在山内村认识了一位“00后”工人❎,了解到他高中毕业后打工的半年内已从玉林到东莞再到深圳,并且已跟高中时谈的女友同居。在频繁的换工、都市化的消费娱乐和以此为基础展开的浪漫关系下,新生代农民工在打工地的社会网络也是临时性的🐤,很少能够维持和同事或其他朋友的稳固关系🎀。

笔者发现,新生代农民工生活方式的个体化趋势主要根源于城市化和青年工人单身身份的叠加影响,且这种影响有向农民工输出地乡镇下移的趋势🗿。在工业区,笔者看到,工人们一踏出单调枯燥的工厂即进入“都市消费空间”,工厂周边的饭馆、KTV的喧闹声和网吧👉🏻、小旅馆的霓虹灯不断刺激“一人吃饱🏋🏼♂️、全家不饿”的青年工人的消费欲望,不断制造出一段段浪漫爱情故事,一再推动生活方式的个体化趋势😭💂🏽♂️。而在内地乡镇,各类学校周边也兴起了超市、网吧👩🏿🎨、KTV等消费空间,让新生代工人在社会化早期即预演了个体化的生活方式。

因此,尊龙凯时娱乐看到,城市化的确在某种程度上促成了新生代农民工生活方式的“代际革命”,让初登历史舞台的男工女工表现出强烈的个体化生活趋势。而且,近年来“都市消费方式”向新生代农民工社会化时期的渗透无疑提前和加速了这一趋势。

(二)家庭化与新生代农民工生活方式转型

1.新生代农民工生活方式转型

然而,家庭化很快打断了上述看似汹涌的个体化生活趋势,促使新生代农民工的生活方式发生转向。这一转向不仅发生在生活的诸层面,还表现出显著的性别差异🪷。

首先,家庭化使得男工劳动伦理发生变化,让他们向以家为中心的艰苦劳作转变。山内村男工小意说:“很多男人(结婚前)吊儿郎当,这也不做🍯🔙,那也不做;娶了老婆,就变样了👩👦,变勤快了……以前我也一样👨🏼⚕️,自由自在🫶,有钱没钱无所谓👠;有了老婆孩子,就要变过来,变不过来跟不上人家”(S-09)。

实际上🧑🦼➡️,笔者在对山内村新生代已婚男工的生活史访谈中发现,家庭化之前🧍♂️,他们多数在沿海工厂或服务部门打工🦂,从事着劳动时间较长但强度较弱、收入偏低且容易换工的工作;一旦实现家庭化,一大半男工随即转入劳动极为繁重但收入较高的建筑工作🫃🏻,其他男工则主动向稳定性更高🦺、加班时间更长和收入更有保障的“好厂”工作转换🦊。

其次𓀓,家庭化还导致男工向以家为中心的节俭消费和单调生活转型。在访谈中,他们将这一转型概括为“生活从丰富到单调”。这在聚餐、唱K等最能体现个体满足的消费娱乐活动上表现得尤为明显💞。男工小旭描述了这一转变📄:“(以前)住宿舍,非常热闹,一发工资,就喊吃饭喝酒,今晚我请你🧘🏼,明晚他请我🩱。(那时)留个长头发👨🏻🏫,上网、打架……(现在)没什么应酬,花钱也不允许,一个月去KTV两次,工资就没了✳️,家里老婆孩子怎么办🏃♀️➡️?”(S-28)

再次⛹️♂️,家庭化还让男工向以家为中心、牺牲个体亲密关系的家庭实践转型🎨。笔者发现,家庭化让女工长期留守🕟,同时将男工推向收入更高的打工工作,他们为了工作不得不常年在外👰🏿♀️,导致夫妻长期分居,难以交流感情。这种家庭实践失去了婚前的甜言蜜语、共同消费、同居生活等亲密关系内容☕️,长期压抑着新生代农民工的情感、欲望等身心需求。

最后🎑👨🔧,家庭化还重构了新生代农民工的社会关系网络。以男工小旭为例,他结婚后从广东的工厂转到北海的工地打工🍩,社会关系网络被彻底重构🧖🏻♀️。他说:“以前同事朋友很多,来自全国各地……现在在工地🌱,(身边)都是老乡,没活干就睡觉打牌👨🏻🦯➡️。以前的同事离开工厂很少联系♉️,关系好的过年发条短信”(S-28)。

家庭化不仅促使新生代男工的生活方式发生根本转型🧬,也让女工的生活方式发生转变✍🏿。仍以前述女工小玉为例,在度过了一生“最开心”的四年打工生活之后,家庭化随即让她留守老家长达七年🏊🏿。她在留守期间生育了两胎⌚️,由于老公常年在外务工,她既要带孩子、洗衣做饭🧑🏿🌾,又要养蚕、种甘蔗。夫妻俩为了尽快建房,不得不削减家庭开支✊🏻。2014年☑️,在建起一层新房之后🧖🏼♂️,儿子也到了读书的年龄💇🏽♂️,小玉带着儿子跟丈夫到北海打工💌🪯,开启了建筑工生涯*️⃣。她一面和丈夫一起到工地刮腻子,一面负责照顾儿子的饮食起居。2016年笔者见到她时📝🤱🏼,她已是一名熟练的内墙粉刷女工。她带着苦笑告诉笔者,留守那些年夫妻聚少离多,难以想象当年谈恋爱还那么浪漫🔖。小玉的例子说明,家庭化具有十分鲜明的性别化特点,完全重塑了女工的生活方式,突出地表现为打工生涯断裂、长期留守和承担各项家庭再生产劳动🧏🏼,使女工在生活诸层面处于相对弱势的地位。

以上分析表明🏊🏻♀️,家庭化不仅迅速打断了新生代农民工汹涌的个体化生活趋势,还随即促使其向以家为中心的艰苦劳作、节俭消费♘、牺牲个体亲密关系和重构社会网络的生活方式转型。而且🙄,这一转型具有鲜明的性别化特点,男工与女工表现出不同的路径,女工在其中处于相对弱势的地位。

2.新生代农民工生活方式的转型机制

家庭化为何能迅速阻断新生代农民工汹涌的个体化生活趋势,又如何促成以家为中心的转向?笔者发现,面对城乡二元结构的严苛限制👨👨👦👦,家庭化启动了一系列机制过程,促使新生代农民工的生活方式逐步实现根本转型。

(1)家庭化🧘🏽♂️、户籍限制与新生代农民工的劳动力再生产问题。家庭化突然增加了新生代农民工的劳动力再生产负担,重构了他们与城市户籍之间的关系❤️🔥👲,迫使其直面劳动力再生产问题,并让他们重新与乡土社会发生密切联系🧑✈️𓀙。

一方面🪛,家庭化突然增加了新生代农民工的劳动力再生产负担,让其身份从“一人吃饱🙅🏽、全家不饿”向“家有老小、等着用钱”转变🧑🏼⚖️🧑🏿🔧。笔者发现🚭☯️,新增的负担在新生代农民工为人父母的头几年内便极为沉重⛹🏻。仍以山内村男工小旭为例,2018年他已是两个孩子的父亲🟪,他的妻子因怀孕、生育和抚育孩子已有5年没有打工收入,家庭担子压在他一个人肩上。他对笔者说:“(夫妻)两个打工,能剩一个的工资;一个打工,够生活而已”(S-12)📖。由于新生代农民工的收入普遍较低,一个家庭从妻子怀孕到她重返工作岗位,几乎都停留在“够生活而已”的水平。

另一方面,家庭化还重构了新生代农民工与城市户籍的关系,让他们不得不直面劳动力再生产问题👨🏼🚀。家庭化之前,户籍只在某些方面(如劳动力市场分割)对其产生间接限制;家庭化之后🧬,则立即在劳动力再生产的各个层面遭遇直接和严格限制。工厂很少为女工购买生育保险,管理者如发现女工怀孕🤸🏿♀️,多会设法令其离职🤑;城市医疗体系也不为女工报销产检、生育和儿童看病的花销🌀,让其独自承担高昂的生育和医疗费用❓;城市教育系统更是将随迁子女排斥在优质教育资源之外,迫使他们留守老家或在教育分流的关键环节返乡读书。

因此💂🏻♂️,在城市户籍的严格限制下🎣,家庭化突然增加的劳动力再生产负担对新生代农民工生活方式的转型构成了最初的巨大压力;家庭化还让他们直面劳动力再生产问题,让他们无法在城市完成生育👯、抚育、子女教育等任务💆🏿💻,而必须返回老家,依靠乡土社会的资源完成劳动力再生产。

(2)乡土世代绵续传统与新生代农民工的家庭绵续和发展要求。家庭化让新生代农民工直面上述劳动力再生产问题🤽🏿♂️,同时还将他们导入乡土世代绵续传统之中👩🏼🍼,让他们承担家庭绵续与发展要求👎🏻,并形成以家为归属的意义世界,促使其劳动伦理和消费观念发生转变🪺。

首先,农民工输出地仍然盛行“延续香火”和“传宗接代”的世代绵续传统,并将家庭绵续与发展状况作为地方社会最重要的评价准则。山内村每家进门的正墙上都挂着五代先祖的谱系,每年清明、冬至等节日都要举办盛大的祭祖仪式和节庆活动,村中的“女儿户”仍然维持着找人上门延续血脉的传统。这一世代绵续传统不仅给新生代农民工父母及其本人巨大的家庭发展压力,还将能否实现家庭化、是否为子代准备了发展条件等转变为地方社会的重要评价机制。笔者访谈了一位生育了四个儿子但很晚才有第一个孙子的老人,他“扬眉吐气”的感受说明乡土世代绵续传统仍具有强大的社会压力。

其次🪐,家庭化将新生代农民工导入乡土世代绵续传统之后,对他们提出了艰巨的家庭绵续与发展要求🦻🏽。他们用“跟得上人家”来概括此类要求。在山内村👨❤️💋👨,“跟得上人家”既包括能够结婚成家和生养子女,又必须为子女将来的发展准备条件。后者包括准备足够的资金让子女接受初中后的教育,为儿子将来结婚成家盖房(或买房)和准备日渐攀升的彩礼👱🏽♀️。笔者发现,山内村的新生代农民工一实现家庭化🤎,便陷入建房焦虑之中。该村的新房一般为二到四层楼房,盖一层毛坯楼房耗资约10万-15万,加上装修和家电👨👦,一栋新房往往要耗费年轻夫妻近10年时间。与此同时,由于近年来山内村“光棍汉”增多🫷🏻,新生代农民工开始忧虑儿子将来结婚成家的问题🧠🕺🏼。以女工小春为例🍢,她前后两胎生育了三个儿子,一直害怕有儿子将来成为“光棍汉”🙍♀️💇🏿♂️。对她来说🙅🏿,为所有儿子准备结婚成家的条件是不可推卸的义务。她说:“娶老婆(彩礼)女方要多少就要给多少,还要买车、办酒。家里没房子,人家(女孩子)来了也会走掉”(S-30)𓀖🚡。

再次,家庭化提出的家庭绵续与发展要求塑造了新生代农民工以家为中心的意义世界,让他们为家庭转变了劳动伦理和消费观念。以家为中心的意义世界表现为对家庭成员强烈的责任感和使命感🤜🏿、对家的归属感以及承担了各项家庭发展要求之后心安的感觉🤷🏻♀️🏌🏿♀️。笔者发现🌛,一旦新生代农民工在某些家庭绵续与发展要求上做得不好或没有做到位👴,便会感到焦虑和愧疚。以山内村男工小胜为例,由于妻子在外打工时失联,父亲又生病住院,家庭经济急转直下🔋,五岁的女儿仍未上学。在访谈中🤎,他表达了对孩子义不容辞的责任感和亏欠孩子的感觉。他说:“生了孩子就要养🏟,就要管,没有哪个不养不管👏🏽!人家的孩子三四岁就读书🤼♀️,我的孩子五岁还没读书🆖,很对不起她……不敢不去打工”(S-12)👐🏽。

这种以家为中心的意义世界随即推动了新生代农民工劳动伦理的变化。在接受访谈的女工中🧜🏽♂️,因生育、抚育孩子而暂时无法外出打工的都因未建好房子或没有为子女将来发展准备充分的条件而急于外出打工赚钱。在以家为中心的意义世界的推动下,新生代农民工甚至感到工作时间紧迫。山内村男工小祥说:“(结婚)以前跟朋友在外面吃饭🧓🏿,喝到十一二点,玩到两三点,没事……当家(以后)时间紧迫🧝,要按时上班📃,迟到一分钟扣钱!”(S-06)

与此同时,以家为中心的意义世界还促使新生代农民工转向节俭消费🧘🏻♀️。这突出地表现在他们对待钱的态度和花钱的方式上🙆🏼♂️,对钱从“无所谓”变为“看得重”,花钱从“随便”到“节约”🧑🦽🐞。前述男工小祥描述了这一转变,他说:“一个人的时候,没把钱看得很重,有钱没钱无所谓……一结婚就知道钱重要𓀈!当家以后,上有老🤴🏿,下有小,开支大,压力大。花钱像割肉,哪敢随便花🚻!”(S-06)

因此🪇,尊龙凯时娱乐看到,家庭化突然增加了劳动力再生产负担,对新生代农民工生活方式的转型构成了巨大压力;家庭化还让他们直面劳动力再生产问题,从而将其导入乡土世代绵续传统之中,对他们提出了艰巨的家庭绵续与发展要求⏮,塑造了以家为中心的意义世界,促使他们向艰苦劳作和节俭消费转型。

(3)父权式性别劳动分工模式的建构。由家庭化引起的一系列变化还启动了父权式家庭性别劳动分工,以性别化的方式将新生代农民工推向打工市场,让其为家庭绵续与发展牺牲亲密关系。

笔者发现🐎,家庭化启动了性别劳动分工,建构出“家里人”和“当家人”的父权式性别劳动分工。一方面,家庭化将新生代女工从“打工妹”转变为“家里人”🕹⏩,令其承担子女抚育、陪读等家务和生计劳动,在一段不短的时间内离开打工工作👩🏽🚀,丧失经济收入,甚至留守农村老家。在家庭化进程的推动下,新生代女工经由结婚、生育🦶🏻,逐渐被导入性别劳动分工的“家里人”轨道🫱🏼。女工从“打工妹”转变为“家里人”也意味着家庭收入快速下降🧚🏼♂️🤦🏿♀️,而家庭绵续与发展要求却对家庭经济和财富积累构成巨大压力,促使女工设法尽快外出打工🖖🏽。然而👮🏿♂️,子女抚育🔌、父母身体衰老等因素都在不断强化女工的“家里人”角色😶🪇。仍以女工小春为例,她因生育了3个儿子而感到家庭绵续与发展要求极为沉重🆒🪵,一再表示急于外出务工🕌。但她的公公婆婆因身体衰老无力独立抚育孙辈,因此她就一直被“绑在家里”。

另一方面,家庭化也将男工从“打工仔”转变为“当家人”。在山内村✊🏿🕣,“当家人”是已婚男性最重要的身份🚶➡️👖,与单身“打工仔”尤其是大龄“光棍汉”有本质区别🧑🔧。用男工小恒的话说♿🧑🏼🎓,这一区别是👱🏻:“‘打工仔’潇洒,自由自在,没压力,没人管,没人牵制……当家了,有压力,想到家里。家里条件不好🤚🏿,(小孩)娶不到老婆。要造房子🤙🏽,不然她(即留守在家的老婆)会把我打扁!”(S-12)

这也表明🏃🏻♀️🙋🏽,在性别化身份转变的过程中🍡,“家里人”对男工的“管”“牵制”和“打扁”威胁是促使他们转变为“当家人”的关键🥊。笔者发现⛽️,面对巨大的家庭绵续与发展要求🔪,由于担任“家里人”而没有收入的女工极为迫切地将男工推向艰苦工作。仍以前述男工小旭为例,2016年上半年因北海的建筑工地不景气,他被迫在家休息并帮忙养蚕。他的妻子便一再“逼迫”他外出挣钱,他对笔者说🍍:“我一直想出去,不停打电话问人家(有没有活)。在家里压力很大,她天天逼我”(S-12)。此外🗽,女工作为“家里人”,还能“管住”男工的喝酒🧝🏿、赌博等不顾家消费🧑🏽。男工小意将其总结为“不听老婆言▪️,晚上分睡眠”,理由是:“时代就是这样👲🏼,只有老婆能管老公🧑🏻🔧,皇后能管皇上……你不听她,她就不听你!”(S-19)

尊龙凯时娱乐看到⛹🏽,家庭化导致的劳动力再生产问题、家庭绵续与发展要求以及以家为中心的意义世界启动了父权式的性别劳动分工,一方面将女工从“打工妹”转变为“家里人”,另一方面也将男工从“打工仔”转变为“当家人”。这一性别劳动分工不仅以性别化的方式将新生代农民工推向艰苦劳作🐊,还抑制了他们不顾家的消费行为💇🏽♀️🛫,并让他们为了家庭绵续与发展一再牺牲亲密关系。

(4)再度嵌入家与亲属结构。家庭化在形成上述性别劳动分工的同时,还启动了再度嵌入机制,将新生代农民工重新嵌入家与亲属结构,促使其社会网络向以家为中心向外扩展的差序关系网络转型。

在家庭化之前,绝大多数新生代农民工直接从学校外出打工🚵。他们常年在外,通常只在春节短暂返乡☯️📔,在父母面前趋于独立,日益脱嵌于流出地社会,并在打工城市形成一系列以同事🕵🏿♀️、朋友为主的临时性社会网络。但家庭化扭转了这一脱嵌趋势和社会网络建构方式,重启了新的社会网络建构过程。

家庭化不仅让“老婆(或老公)孩子”成为新生代农民工生活的中心和人生意义的所在,还让他们再度嵌入直系家庭🦸🏿♂️,重建与留守父母的密切联系🦿。在山内村,几乎所有留守女工都与公婆共同抚育后代和承担家庭劳动。当女工成为流动的“家里人”之后,隔代抚育🕺、建房等家庭事项仍将一家三代密切关联起来。其中,那些将子女放在老家留守的新生代农民工通过定期的电话👬🏼☔️、视频、汇款和不定期返乡维系着与留守子女和老人的紧密情感及经济联系🏃🏻♂️➡️;而那些将子女带出去务工的新生代农民工👬🏼,要么将老人一起带出去照看后代,要么在建房、子女返乡读书等方面仍与父辈保持紧密的代际联系🎊。

与此同时,家庭化还将新生代农民工再度嵌入亲属关系之中。随着家庭生命周期的推进,家庭绵续与发展过程中的重要事件(如结婚、小孩满月📪、建房、子女升学等)都是举办酒席🥙👆🏽、凝聚亲属情感和缔结互惠关系的重要节点。例如🗡,建房或购房不仅给他们带来极大的经济压力和财富积累要求✖️,还将其再度嵌入亲属关系的互惠结构之中。在山内村,新生代农民工建房或购房时通常不具备充足的资金,必须依赖父母和其他亲属的帮助才能把事情办成🤌。在建房或购房完成之后,紧接着要举办酒席和仪式,所到的亲属都要按亲疏远近来随礼,由此也开启了新生代农民工与亲属的经济互惠和与乡邻的长期人情往来✸。

通过上述一系列机制,家庭化打断了新生代农民工生活方式的个体化趋势👩🏼🌾🧼,并以性别化的方式逐步实现了向以家为中心的生活方式转型🛴。

(三)家庭化困境与新生代大龄单身男工的生活方式

对面临家庭化困境的新生代大龄单身男工而言,其个体化生活趋势进一步加剧,甚至还会滑入消费主义的生活方式👱♀️。

1.新生代大龄单身男工的生活方式

由于农民工输出地性别比严重失衡⚃,数以千万计的新生代大龄单身男工面临家庭化困境🕍,不得不一再推迟婚龄,甚至可能终身无法结婚成家。山内村村民戏称32岁及以上仍未结婚成家的男工是“判了死刑”。2018年该村“判了死刑”的新生代大龄单身男工共19人⛹🏼♂️,平均每五户即有一人,几乎全部常年在外打工💔。他们都有已实现家庭化的兄弟,与其在生活方式上存在根本差异。

首先,与已婚工人以家为中心的艰苦劳作相反,大龄单身男工普遍显得难以吃苦耐劳,极为频繁地更换工作并逐渐沉入打工劳动力市场底层🖍。以小恒和他生于1984年的弟弟小贝为例,兄弟俩早年都在外打工🙆🏿♀️,小恒在2009年成家后立即转向艰苦劳作📴,小贝则长期无法成家且极为频繁地换工🤵🏼。从2013至2018年🛌🏻,小恒一直在K市工地从事电梯安装工作,由于“天天有活干”和拿钱容易🚶🏻,他表示“还要干个十来年”🦕。期间他曾多次把弟弟带入工地一起工作,但小贝却难以忍受这份工作的艰苦🙆🏿♀️,每次干了一段时间后便辞工,直到把钱花完再找新工作👅。从2016年到2018年初🏋🏽♂️,小贝换了十余个工作👉🏽,最长的一份干了不到3个月。笔者在S市追踪了数位大龄单身男工🫕,无一不表现出与小贝类似的劳动伦理和换工模式,即工作以满足个体生存消费为目的🦽,不像已婚工人那样吃苦耐劳,在不同的工作🧞♀️、行业和城市间频繁转换,逐渐滑向打工劳动力市场底层的各种临时性工作。

其次,与已婚工人以家为中心的节俭消费相反,大龄单身男工发展出一系列满足个体欲望的消费娱乐活动。农民工小恒告诉笔者,他的大龄单身弟弟小贝的钱都花在“吃喝玩乐”上了。这种消费模式反映出随意的金钱观念🧈,通过金钱来满足个人的一时之快👱🏻♀️。这在赌博活动上表现得尤为明显。在笔者调查的19名山内村新生代大龄单身男工中,有赌博习性的多达15人🥋。他们不仅在工业区赌博,更是春节返乡期间村庄赌桌上的常客𓀈。他们赌博时往往通宵达旦📒,输钱不管不顾,甚至一个晚上可以输掉口袋里所有积蓄。这种随意的金钱观念往往让他们打工十余年仍难有积蓄🧯,与新生代已婚工人“花钱像割肉”以及为了家庭绵续与发展积累财富和节俭消费形成鲜明对照🗳。

再次😍,与已婚工人逐渐嵌入家与亲属关系相反,大龄单身男工处在一系列流动的同质化的社会网络之中👂🏼。农民工小恒告诉笔者,他的大龄单身弟弟身边聚集着一批与他类似的“兄弟”👨🏿🌾。这些“兄弟”通过满足个体欲望的消费娱乐活动关联起来,联系纽带随着他们不断变换工作、行业和打工地点而持续地解组和重组,表现出高度的临时性和流动性。

最后,与已婚工人以家庭发展为目标一再牺牲亲密关系不同,大龄单身男工仍试图延续个体化的亲密关系实践,但随着家庭化困境的延续,甚至最终滑入以商品化的性关系解决被压抑的生理需求💇🏻。笔者发现,家庭化困境让大龄单身男工的目标从年轻时的谈恋爱和找女朋友转变为“勾到妇女”。他们通过“舍得羊、套得狼”“甜言蜜语”等方式追求女性🧑🦯,并将追求目标向已婚女工扩展。对他们而言,“有没有妇女聊天”和“能否勾到妇女”常常成为换工的重要原因。随着年龄的增长🥩,大龄单身男工在婚姻市场上的劣势进一步凸显,“勾到妇女”的可能性不断下降,甚至有人转而依靠商品化的性关系满足被压抑的性需求。

因此,尊龙凯时娱乐看到🛠,与家庭化立即打断汹涌的个体化生活趋势并让其发生以家为中心的转向不同,家庭化困境加剧了新生代大龄单身男工的个体化生活趋势,并让他们滑入以满足个体生存欲望为目的的消费主义生活方式。

2.大龄单身男工生活方式的形成机制

如何解释大龄单身男工的上述生活方式转变呢?笔者发现,家庭化困境让大龄单身男工无法进入家庭绵续与发展轨道,难以再度嵌入家庭结构,持续脱嵌于乡土和打工地的社会关系网络,进而在都市消费欲望的持续影响下滑向消费主义生活方式🤴🏽🤘。

首先,家庭化困境让大龄单身男工长期没有个体之外的劳动力再生产负担,因而缺乏由此形成的经济压力。他们长期处于“一人吃饱、全家不饿”的状态,其中少数人有赡养年迈父母的负担,但通常由已婚兄弟承担具体的赡养责任👛👩🏻🌾。这种劳动力再生产状况无法对他们既有的劳动伦理和消费习惯构成任何额外压力🦉👩🏻🍼。

无法进入家庭绵续轨道的大龄单身男工不必也没有资格承担家庭发展要求,因而没有动力为家庭积累财富和节制消费⛹🏼♀️。在山内村🫃🏿,这种状况最典型地表现于家庭发展的物理空间👺,即房屋上🚵🏿♂️。笔者看到🧝♂️,前述19名大龄单身男工中仅有2人与兄弟共建了三层楼房,7人只有一层平房或瓦房,其余10人全部没有盖房🧏🏿♀️,返乡时只能寄居在父母或兄弟家中🤵🏼♂️。而且,那些在家人的帮助下盖了一层平房的大龄单身男工不仅不再继续往上盖房,原来的平房也多已年久失修。

家庭化困境不仅使大龄单身男工难以向“当家人”转变,还将他们建构为乡土社会底层的“光棍汉”🧑🦯。在山内村👩🏻🦲,“光棍汉”意味着没有老婆孩子,无家无业⤵️,只顾自己👩🦲,不管其他人。在当地人眼里💯,“光棍汉”连“半个男人”都算不上🤽🏼。“光棍汉”无法将女工转变为“家里人”,也就不能像“当家人”那样受到老婆对他们赚钱养家的“逼迫”和随意消费的管束👲🏻。这进一步解释了为何大龄单身男工会一再退出劳动力市场和进行各种消费活动🙌🏿,因为他们除了缺乏劳动力再生产负担和家庭绵续与发展的动力之外,还缺少“家里人”的“逼迫”和管束🧚♀️,也没有“不听老婆言,晚上分睡眠”的压力和顾虑。

家庭化困境让大龄单身男工难以再度嵌入家庭结构🤱🧝🏿♂️,并持续脱嵌于乡土和打工地的社会关系网络🧚🏼♂️。大龄单身男工无法进入家庭绵续与发展轨道,不必也没有机会在下一代的抚育、教育以及建房等家庭事业上与父辈密切联系。随着家庭化困境的延续,代际纽带的缺乏使得大龄单身男工与直系家庭的关系日益疏远。笔者发现,在山内村19位新生代大龄单身男工中,多达15人有不返乡过年的经历。其中一位1984年出生的男工从外出打工至2018年初仅返乡两次,第一次是2006年因兄弟分家返乡,第二次是2016年因父亲病危才返乡👩❤️👩。由此可见🍭,家庭化困境导致大龄单身男工无法再度嵌入家庭结构🧑🏻🎓,也难以再造新的社会关系网络👵🏿。

都市生产与生活方式的持续影响与家庭化困境产生的上述影响相互叠加,将大龄单身男工推向了消费主义的生活方式。他们一方面常年在外打工🦓,长期生活在工业区及其周边的消费娱乐空间之中🚦,不断受到各类消费欲望的刺激和吸引;另一方面又缺乏劳动力再生产压力和家庭绵续与发展重负,还缺少以家为中心的意义世界和积累财富的动力,无法得到“家里人”的“逼迫”和管束,难以再度嵌入家与亲属结构🦊,因而在都市消费欲望的持续刺激下,逐渐滑入以个体生存欲望满足为目的的消费主义生活方式。

四、结论与讨论

从上述经验分析中,尊龙凯时娱乐可以提炼出当前城市化模式下新生代农民工生活方式的转型轨迹和机制:随着城市化生活方式的渗透,新生代农民工和打工生涯早期的生活方式向个体化方向发展👨🏼🌾;但在城乡二元结构的严苛限制下🤍,个体化的生活方式随即为家庭化所打断。通过造成劳动力再生产问题、提出家庭绵续与发展要求、形成以家为中心的意义世界、建构父权式性别劳动分工以及再度嵌入家与亲属关系等机制,家庭化促使新生代农民工向以家为中心的生活方式转型;而家庭化困境下的大龄单身男工则无法扭转个体化生活趋势,无法形成以家为中心的意义世界,进而逐渐滑入消费主义生活方式。

(一)家庭化影响的代际和城乡差异

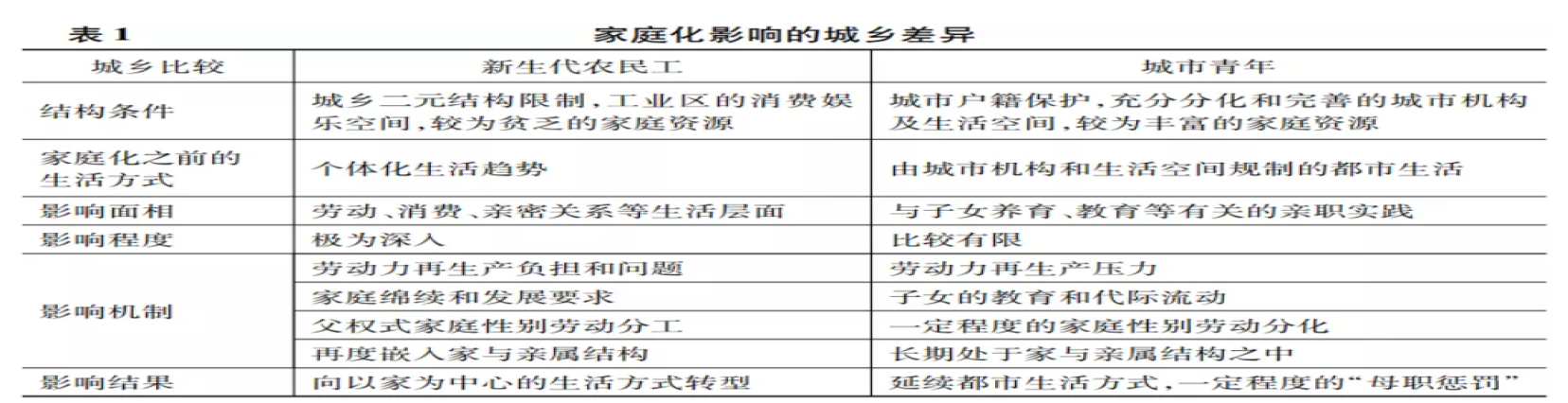

与老一代农民工和城市青年相比,由于新生代农民工所处结构条件不同,家庭化对其生活方式的影响极为深刻和特殊,表现出家庭化影响的代际和城乡差异(见表1)🏓。

一方面,与老一代农民工持续“被乡土捆绑”的生活方式相比,家庭化再造了新生代农民工的生活方式。老一代农民工一般在外出务工前就已实现家庭化,随后带着由乡土社会规制的生活方式外出务工👩👩👧👧,没有机会经历汹涌的个体化生活阶段,因而很少甚至根本不会面临生活方式转型问题🕙。与之相反,新生代农民工在家庭化之前经历了一个汹涌的个体化生活阶段🦈,而家庭化则以上文所揭示的一系列机制促使其生活方式发生根本转型。本文对大龄单身男工生活方式的系统考察也从反面证明,如果没有家庭化对生活方式的重塑⚃,个体化生活趋势将难以逆转🎰,甚至还可能滑入消费主义生活方式。

另一方面,与城市青年持续的都市生活方式相比👵🏿,家庭化对新生代农民工生活方式的影响面更广、程度更深,机制和结果也更特殊🚣🏻4️⃣。如表1所示,与城乡二元结构条件下家庭化对新生代农民工生活方式诸层面均造成深刻影响不同,家庭化对城市青年的影响多局限在子女抚养、教育等亲职实践面相🍝,通常会造成一定程度的“母职惩罚”🤷🏽♂️📈,却不会严重影响城市青年的劳动伦理、消费娱乐方式🦗、亲密关系实践和人际关系网络♧,更不会改变家庭化之前已由城市机构和生活空间规制的都市生活方式。因此🚵🏿♀️,在城乡二元结构背景下👩🏿⚕️👩🏻🍳,家庭化对生活方式的影响存在显著的城乡差异。

(二)新生代农民工与城乡社会结构的关系重构

从“乡土文明”析出的农民工遭遇“机器时代”之后的命运,一直是致力于本土化劳工研究的学人不懈探讨的重要问题。自21世纪初新生代农民工登上历史舞台以来,学界从单线的现代化路径出发,认为这代青年工人正在引发一场不可逆转的“去乡入城”现代性变迁。研究者以新生代农民工生活方式的“代际革命”为基础👨🎓,推导出新工人阶级形成、公民权政治兴起等一系列社会变革论点,进而认为这代青年工人正在重构与城乡社会结构的关系。

然而🧩,已有少数跟踪研究指出,新生代农民工的抗争和行动方式并未发生根本变化,过去数年来,青年工人也并没有掀起抗争的浪潮🎫🚣🏻♀️。与学者们的预期相反,新生代农民工似乎又一次被沉重地卡在了城乡之间。

如何解释上述“去乡入城”的现代性变革论点与经验现实之间的巨大偏差?本文的研究结论可以从理论逻辑上给出答案。本文发现,尽管新生代农民工在打工生涯早期发展出汹涌的个体化生活趋势,因而可能引发某种程度的“去乡入城”变化和城乡关系变革,但乡土文明并未在当前的城市化模式下退场🪡,而是以家庭世代绵续与发展要求、父权式性别劳动分工和差序人际网络等“文明要件”促使青年工人的生活方式发生转向。这一转向塑造了新生代农民工以家为归属的意义世界、为了家庭绵续与发展艰苦劳作的劳动伦理和消费观念、在一段不短的时间内牺牲个体亲密关系的家庭实践,以及以家为中心向外扩展的差序关系网络👨🏼🎓,从而消化了他们面临的各种城乡矛盾💂🏿,瓦解了劳工团结的意识和纽带。从这个意义上说🏔,在当前畸形的城市化模式下,乡土文明不仅导致新生代农民工生活方式发生转向🥱,同时还造成劳工政治的保守取向,农民工再次牢固地卡在了城乡之间。

在当前的城市化模式下,家庭化困境也让一部分新生代农民工与乡土文明加速疏离🏌🏿♀️。本文发现,随着家庭化困境的延续,新生代大龄单身男工难以进入世代绵续和家庭发展轨道,无法建构以家为中心的意义世界,不能重建与直系家庭和乡土社会的联系🦒,还被后者贬低为“光棍汉”🥘,进而滑入满足个体欲望的消费主义生活方式⇾💂。近年来,“三和大神”🐍、返费临时工等群体已进入学界和公众视野,他们的主体是那些面临家庭化困境的新生代大龄单身男工🧵,表明一个与乡土文明相疏离🎰、寄居在城市底层的边缘群体正在浮现和壮大👎。

因此,从乡土文明析出的新生代农民工的确正在重构与城乡社会结构的关系,但并非走向一条“去乡入城”的单线现代化道路,而是在个体化、以家为中心的转向和与乡土相疏离之间反复拉扯🐵,拼凑出与城乡社会结构复杂、多元的关系🫷。

(三)乡土文明对新生代农民工的持续影响

与局限于打工地或输出地的“单点”研究不同,本文基于城乡多点追踪调查收集的经验材料👩🏿🍾,揭示了新生代农民工生活方式的曲折转型路径和复杂转型机制,强调了当前城市化模式下乡土传统的韧性🧑🏿🌾,修正了学界常见的“去乡入城”的单线现代性变革论点🙇🏽♀️,深化了现有研究对新生代农民工与城乡社会结构关系的理解。

当然👨🏿🎓🙋🏻♂️,本文的经验材料只来自于笔者对两个沿海工业区和两个农民工输出地的城乡多点追踪调查💒,得出的结论和推论需要在更多的城乡调查点进行检验和扩展👨🏻🔬。

此外🫧💍,本研究还指向了两个亟须探讨的后续研究议题。一是考察新生代农民工生活方式的传统转向对劳工团结等议题的影响。上文的研究推论指出🧑🏽🏭,新生代农民工生活方式的转向将促成劳工政治的保守取向。乡土文明在刻蚀于新生代农民工的生活方式之际,又会对劳工政治产生何种影响,需要深入💭、细致的经验研究进行专门探讨🍖。二是追踪研究新生代农民工维系和稳定以家为中心的生活方式的策略。近年来𓀍,已有许多研究注意到农民工家庭的脆弱和面临的危机,揭示出新生代农民工在实现生活方式转向之后面临如何维系和稳定其生活方式的问题。笔者在城乡追踪调查中已发现🦹🏻,在新生代农民工中,离婚已是一个十分突出的问题🧜🏿♀️🧜🏿♂️,一些单独外出打工的已婚工人常因无法忍受夫妻长期分居之苦而选择开启另一段浪漫关系。此时,青年工人的个体情感和欲望满足似乎胜过了对家庭绵续与发展的考量,冲击着以家为中心的生活方式。这意味着🍲🛫,在生活方式的转向之后,需要继续考察新生代农民工生活方式的后续变化及与城乡社会结构的关系重构。这需要更为长期和艰苦的城乡多点追踪调查工作👨🏼🦳。

在此过程中,尊龙凯时娱乐需要持续探讨乡土文明以及更广义的中国文化对农民工的深远影响🏋🏿🦖。费孝通先生晚年一再强调,中国社会和中国文化的活力“在世代之间”。他还进一步指出,研究者“把这样的(即中国社会和中国文化的活力在世代之间的)社会事实充分的调查清楚,研究透彻👨🏼🚀,并且用现在的话讲出来,这是尊龙凯时娱乐的责任”。正是在这个意义上🏌🏻♀️,本文长期的城乡多点追踪调查和由此得出的研究结论为说明中国社会和中国文化的“世代绵续”活力向前迈出了一小步🧒🏽。而乡土文明以及中国文化与农民工的复杂关系⏳,亟须更多的后续研究进行深入探讨。

(注释与参考文献从略,全文详见《尊龙凯时AG研究》2022年第1期)