农村尊龙凯时AG

从不在地主到不在农民:农民居住格局的转变与城乡互惠关系中的乡村振兴

内容提要👨🌾:20世纪30年代🦸🏽♂️,由于不在地主群体的出现和农村地权的外流,一定程度上导致了城乡之间的金融危机🧎♂️。这一历史经验为当下解决不在农民问题提供了镜鉴。近年来,我国县城商品房销售面积的普遍性增长与不在农民群体的不断涌现,是两个同步的社会经济现象,体现了当代中国农民的城乡居住格局的变迁🧑🏿🍼,表现出在地化、乡镇化、县市化、多栖化等四种居住特征♖。不在农民面临的房产金融压力与正在形成的新型社会结构,要求建立具有“城乡间性”的产业体系🛴、就业体系与治理体系♓️,将以城市消极汲取为特征的房地产金融关系👨🏽⚕️,转变为具有积极互惠意义的城乡金融关系。如果城乡发展是一种具有互惠意义的发展,那么不在农民群体的居住多样性,就容易转化为城乡间的开放性与主动性🏌️♂️,转化为推动乡村振兴的积极因素🤾🏿♂️。

关键词:不在地主/不在农民/多栖农民/城乡金融关系/乡村振兴

作者简介:黄志辉,中央民族大学民族学与尊龙凯时AG学院。

一、引言

在乡村振兴战略大力推进的同时👩🏽🍼,农民大规模离村🆕,空心空巢村落大量出现。一些研究者产生了“谁来振兴乡村”“没有人如何振兴乡村”“振兴什么样的乡村”的忧虑,并列出了一系列呼唤农民主体回归乡村的方案。然而,乡村并非孤立的乡村,社会体系变迁、农村人口流动的缘由以及居住体系的分布形态极为多样。如果只是一头扎进村落👩🏭,而不从具体的城乡关系转型新语境中寻找症结🚺,就容易陷入“头痛医头”的窘境🙋♀️。党的十九大报告提出的乡村振兴与区域协调发展两大国家战略👷🏿,均十分强调“城乡融合”的总体性愿景,因此“城乡关系”不失为这两大战略共同推进的“棋眼”。尊龙凯时娱乐只有在城乡一体的视野之下,去审视农民的具体生活、居住🏋🏼♀️、就业特性,才能在城乡融合发展的视野下理出乡村振兴的具体思路。在笔者看来👆🏽,城乡金融关系与农民居住体系是这一“棋眼”的关键着力点。

城乡间以土地🧑💼⛓️💥、商品、房产、劳动力以及支付体系为媒介而形成的各种关系👮🏿♂️⚾️,构成了城乡金融关系的具体社会经济维度👪🧏🏽♀️。所谓城乡金融关系🏊🏽♀️,是指围绕资本投入👷🏻♀️、资金支付转移、劳动力与商品流动等要素,形成的金融资金分配🤷🏻、汲取👰🏿♀️、投放或依存等类型的城乡关系。一直以来🙌🏼,城市在城乡金融关系中占据主导地位,并针对乡村形成了投放或汲取的两种截然不同的金融关系📈。对乡村振兴来说,城市对乡村的金融投放是一种积极举措,体现为通过银行贷款♛、就业扶助、小额放款等金融财政工具来推动乡村振兴的实践;而金融汲取体现为通过房产按揭、电子支付、电商消费等现代金融经营手段来汲取农民收入的经济行为。经济学者一般从金融机构的资金借贷规模出发🤏🏿,考察城乡金融关系是否均衡👲🏿,但较少通过社会人口分布🙉、衣食住行的日常转变与城乡金融之间的具体关系来考察。近代城乡发展的经验表明,当土地🤶🏻、房屋这样的市场化要素成为金融媒介并具备金融属性以后🏕,城市对乡村的金融汲取方式会发生巨变。

不论是20世纪30年代的乡村建设运动还是当下的乡村振兴战略,都需要关注隐藏在各种振兴方案背后的城乡金融支配关系。本文从房屋📃、土地等与金融有关的具体市场元素出发💆🏻🦔,讨论了新中国成立前的地主群体和当下的流动性农民群体,如何在城乡金融关系的变迁中发生“在”与“不在”的居住体系的转变。本文尤其关注当代城乡金融关系视野下“不在农民”的居住格局,这是实现乡村振兴所必须面对的现实难题。

在八十多年前的乡村建设运动时期🕧,农村面临的不是农民是否“在”村落居住的问题,而是地主是否“在”的问题。借用农业经济史研究领域的术语,那时的城乡之间普遍出现了“不在地主”的现象🔞。所谓不在地主🤯,是指20世纪三四十年代,从乡村地区大量迁往城镇居住的地主🚥。不在地主云集城镇▪️👨🏿🔬,他们没有了以往乡村道德的束缚🗜,形成对乡村地权的远距离控制,导致农村地权不断外流。不在地主群体坐收土地金融租利,从而形成单向度的城乡汲取关系🌰。总之,城乡间以土地为核心的金融关系是不在地主时期城乡关系的轴心。乡建学派的知识分子在实践过程中多少忽略了城乡金融关系,以孤悬乡村的方式推进乡村建设运动🏋🏻,从而只是将乡村本身问题化,不易在乡村之外找到症结。本文将展示经典文献对不在地主的分析,并借鉴那些重视城乡金融关系的乡村重建方案,尝试为当下乡村振兴提供参考。

乡村振兴战略面对数以亿计的不在农民群体🧑🐿,其背后同样存在城乡金融问题🤦。自20世纪90年代以来🍱,农民不断地从乡村社会出来,到城镇务工🧛♂️、居住,或外出返乡后就近在城镇购房或置地建房,形成大规模不在农民群体🦹♀️💑。不在农民即长期不在家乡工作和生活的农民,他们离土离乡,导致乡村社会空心化、空巢化🫴。尤其是近二十年来,与改革开放初期农民工的候鸟式迁移不同2️⃣,不在农民群体中的很大一部分在城镇购置房产🈸,逐渐成为背负房产借贷压力的“多栖农民”(即在村落、乡镇、县城以及其他地方拥有两处及以上的居住地)。关键的是,新时期的农民在乡村没有稳定的收入来源⏩🖼,必须外出工作获得收入,以缓解城镇中的房产借贷压力,所以他们难以全面返回农村。

不在地主与不在农民在不同时代的出现,提醒尊龙凯时娱乐应该超越就乡村而谈乡村🧑🦼➡️,并搁置城乡一体化的泛谈与空论,在历史与现实的具体情境中去追问,为什么在过去一个世纪中,城乡金融关系以两次截然不同的方式支配了农民群体?如何消弭这种单向度的支配?笔者力求通过梳理与不在地主相关的文献及其发生学过程,为当下的乡村振兴实践提供镜鉴👱🏽♂️。本文借助统计年鉴数据🏊🏿,从宏观上比较近年来全国不同区域或城市的商品房销售大潮及其背后不在农民现象的意涵;同时🧑🍼,在微观层面以我国中部地区的一村👩🏻🍼🧚♂️、一镇🌾、一县城为例,分析目前城镇房产借贷压力下的不在农民群体及其城乡居住特性。

二、不在地主时代的土地金融与乡土重建

城镇不在地主现象既是深入分析20世纪三四十年代城乡金融关系的前提𓀅,也是理解乡村建设运动为何身陷囹圄,整体上难以推进的关键。在中国城镇史中,不在地主群体并不鲜见🫅🏿🕰,到了民国中后期开始显著增加。

傅衣凌发现,明朝中后期🌛,由于自发性商品经济的发展和江南地区城镇的繁荣,乡村地主开始迁往城镇🛹;不过在明清之际🔹,中国城市中的主要地主群体还不是这种迁移性地主🚣♂️,仍以皇族、缙绅、商人等身份性地主为多。但是⛷,到了20世纪二三十年代,无论是商品经济发达的地区🟪,还是经济相对封闭的区域✔️,地主从乡村迁往城市开始成为一种普遍现象。珀金斯(Dwight Perkins)根据《中国农村惯行调查》,推算出在北方八省37个村的乡村地权中,有过半的地权不在当地村庄之内。1935年金陵大学农业经济系对鄂🧷、皖🌥、赣三省41个县的农村调查显示,不在地主所占地权的比例高达80%。黄宗智根据“满铁”调查数据以及费孝通的民族志资料,发现华北平原和长三角地区的一些村庄根本没有地主,地主主要居住在城镇🩸。在华南地区🙇🏼,不在地主现象更为常见。陈翰笙发现广东省番禺县超过75%的耕地是租地,城乡间地权分配的差异非常大。迁往城镇居住的不在地主群体掌握了农村的地骨即土地所有权,意味着与土地有关的使用权收益汇集成土地资金流向城镇🧚🏽♂️。

不在地主现象🤽🏽♂️,几乎同步于梁漱溟、晏阳初👿、董时进等人发起的乡村建设运动。20世纪30年代出现的土地金融现象,实际上与土地制度密切相关🤞。它意味着土地所在地与地权所有者在时空上发生了分离,直接体现为乡村地权向城镇快速流动,并导致城镇对乡村的地权控制,传统的城乡关系进入地权金融的新型支配时代。更为关键的是,当不在地主交易🧜🏻🎋、典当🛟、质押农村地权时,原先较为具体的村内土地租佃关系,就转变为极为抽象的村外土地金融关系。也就是说👩🏿⚖️,具有实体道义的农业社会经济转变为形式主义的理性计算经济🧙🏽♀️。城镇地主集团的食利本性导致了一系列乡村危机,他们通过控制城乡金融、工商与借贷系统🤷🏽♂️,间接控制地权,抽空乡村的相对独立性🕴,间接导致传统社会经济结构被破坏🙋🏿♀️💁🏻♀️,农民的命脉卷入更大的政治经济体系之中🫶🏿,从而使乡村被外部金融体系所控制。早期乡村建设运动的失败💮,多少是因为忽略了这种具有支配性意味的城乡土地金融关系,而将乡村建设独立于城镇与世界经济体系,单单针对农民群体展开孤立性建设。

费孝通、托尼(R.H.Tawney)等人的乡土中国重建方案稍有不同。他们立足于对不在地主集团的系统考察,希望从整体上认识城乡关系🤬。托尼发现中国的城镇地主偏好对城郊土地进行金融投资🚎,从而使得地主与农民的传统租佃关系转化为冷冰的金融关系。在《中国的土地与劳动》一书中,托尼指出🚣🏿♂️:“中国的资本却并不拿来用之于农业改良,反而是在上海转用于土地价格投机。”因此🧑🏿🎓,农村与农业的发展比以往更面临资金投入与金融短缺的问题⛹🏿♀️。不在地主的土地投机行为使得小农更为直接地暴露在资本面前,成为资本渔猎利息的对象。在许多临近城市的乡村中🫙,农民的生存道义被破坏🙂↔️,20世纪初的中国农业💁🏽、农村与农民,遭遇了前所未有的危机。

1940年前后,费孝通在托尼的基础上进一步提出了乡村重建方案。《江村经济》《禄村农田》与《乡土重建》三本书🆗,回应的主要内容之一就是托尼关心的不在地主现象。费孝通在开弦弓村收集的调查资料显示😹,该村约有三分之二的田底权被城镇地主所占有。“田底所有权仅仅表明对地租的一种权利👳,这种所有权可以像买卖债券和股票那样在市场上出售……由于城里土地(即田底)市场的交易自由,地主和他们占有的土地之间的个人关系缩减到最小的程度⚠️。大多数不在地主对于土地的位置、土地上种的庄稼,甚至对于交租的人都一无所知🫵🏼。他们的唯一兴趣就是租金本身💚。”传统乡村社会中地主与农民之间的可视关系👮🏼♂️,变成了不在地主群体与农民阶层之间远距离的“不可视关系”或“无相支配”,实体的道义关系迈向了形式主义的支配逻辑。这意味着世界政治经济体系全面进入中国农村社会🏊🏽♀️,传统社会的土地经济阀门被打开,从而让小农面向更广大的资本市场。

在这样的城乡土地金融关系背景下,费孝通提出了他的乡土重建方案🧑🏻🤝🧑🏻。费孝通认为要重建中国的乡土社会,首先应该重建城镇,规避以往不在地主靠地租生活的方式,使他们“从消费集团成为生产社区🧙🏿♀️,使市镇的居民能在地租和利息之外找到更合理,更稳定的收入”。也就是说,要改变不在地主对农民的抽象汲取关系,并将此种单向汲取关系导向更为具象的、积极的互惠金融关系,以城带乡,促进乡村就业与生产🏋🏿♀️。与此同时,在乡土社会中建立能够组织资金借贷🕦、农工生产、消费分配等重建工作的合作社。这些倡导不仅是为了筹措资金开展农业生产,而且是希望建立分散的乡土工业,重建工农之间、城乡之间的全面互助关系👳🥷🏼。此外🎪,国家必须推动以农民为主体的乡村建设♻,鼓励知识分子和乡绅贤能重返乡土,恢复传统“双轨政治”的良性机能。总之,转变城乡间的金融支配关系🤷🏼,恢复乡村与农民的主体性,是费孝通🧗🏿♀️🌚、托尼等人推动乡土重建的关键一招。

三👱🏽、不在农民时代的城居趋势与房产金融

新中国成立前后,经历了土地革命与集体化的乡村🧗🏻♂️,已无不在地主𓀍。改革开放以后🥴🌾,城乡户籍结构逐渐松动。随着改革逐步深化👂🏻🧜🏿♂️,农民大规模涌向都市与城镇🙎♂️。根据国家统计局发布的2021年统计公报,全国常住人口城镇化率为64.72%;农民工总量为29251万人,其中外出农民工为17172万人👳🏿,本地农民工为12079万人。如果能够详细统计县域范围内的城镇迁移人口,乡村外流农民的规模性数据将更加惊人🏊🏼♀️。与农民外流相呼应的是,城镇房地产业发展迅猛📲。尤其是在2010年至2020年间,三线以下城市房地产业蓬勃发展👩👩👧👦🚣🏻,而购房的主力军主要是进城的农户或者返乡定居的农民工。这意味着乡村家庭大量空巢,农民就近溢向城镇居住😑,乡村迎来了不在农民时代🥽。尤其是对于我国中部省份来说,农民城居化与农民工返乡购房的现象,形成不在农民时代的新型居住格局。不在农民群体的居住空间位移,也将明显影响乡村振兴进程🎬。尊龙凯时娱乐从全国商品房销售数据出发🤸🏻,对比京沪地区与中部省份的城居规模的变化,然后以一个县域的田野调查数据来反映不在农民的居住格局及其背后的房产金融压力🙇♀️。

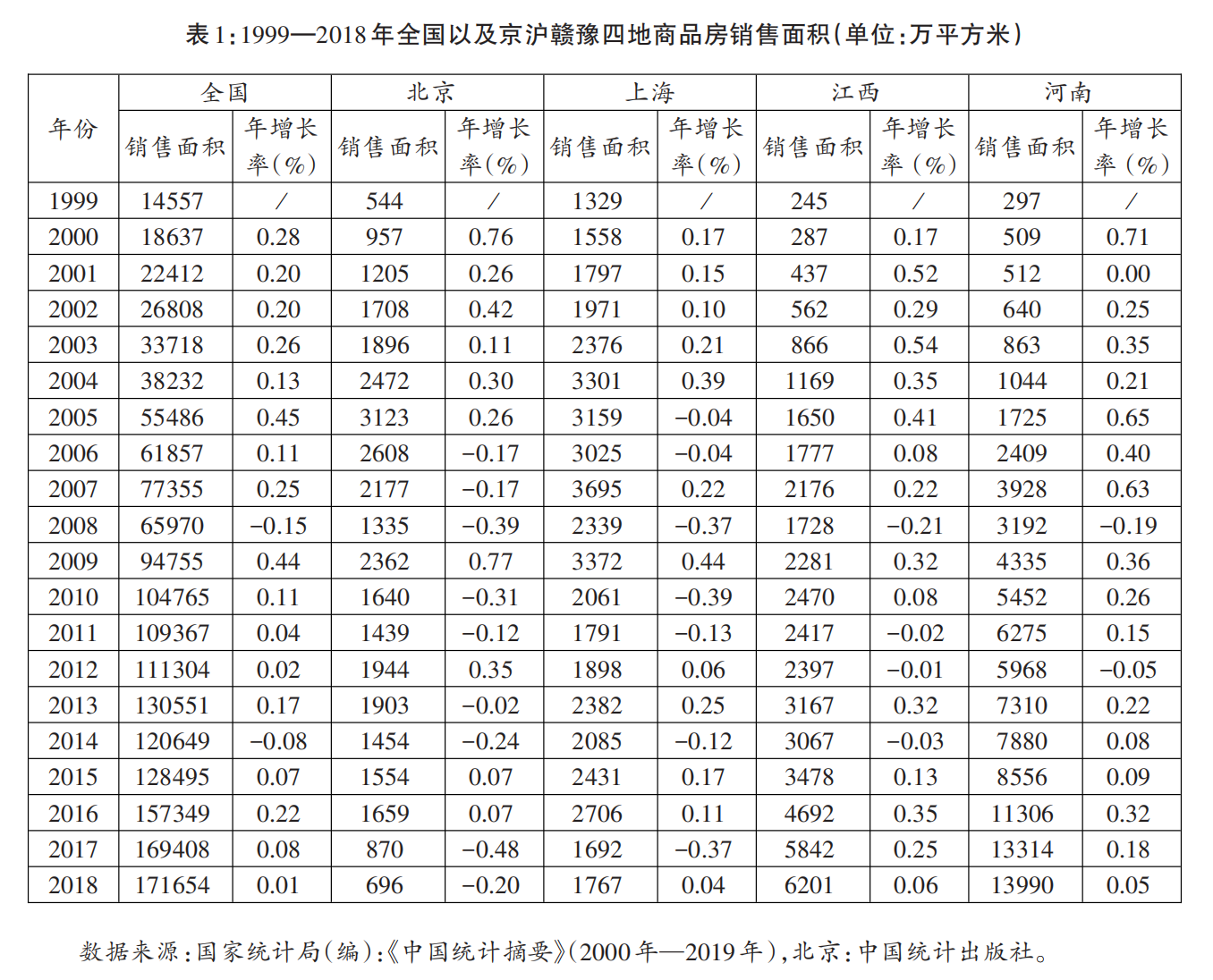

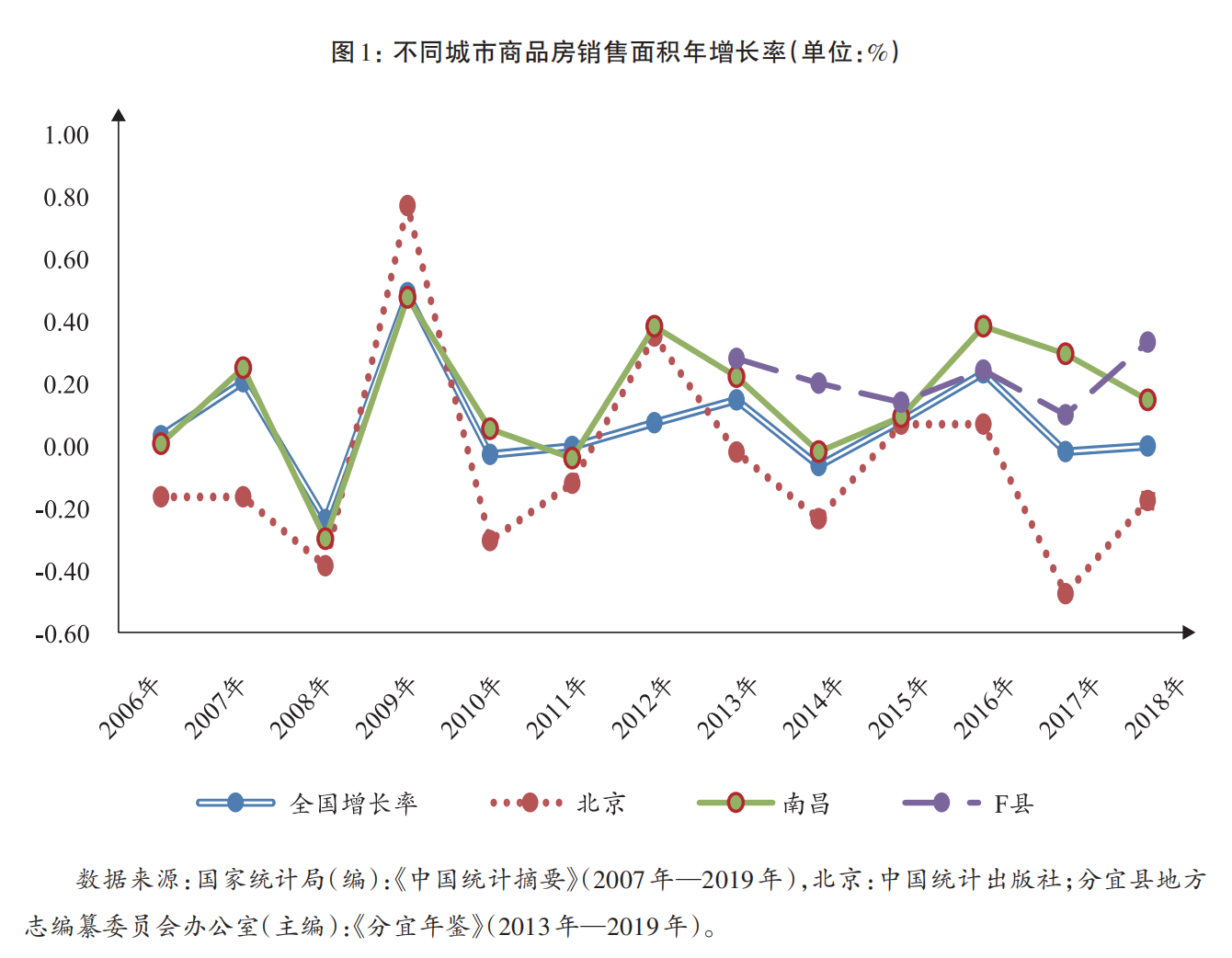

统计数据显示🌎,近二十年来全国商品房销售逐渐剧增🪔,但京沪地区与中部省份的增速轨迹完全不同。限于篇幅👩🏻🏫,尊龙凯时娱乐以全国数据为参照,选择两类数据展开纵向时间轴上的比较。一组是发达地区的商品房销售面积及年增长率🤦🏻♀️,以北京、上海为代表;另一组是中部发展中地区的商品房销售面积及年增长率,以江西🚣🏿、河南为代表(均为农民工返乡人口比例较大的省份)。表1显示⛏♦︎,2000年至2010年,全国商品房销售面积不断增加,并且保持了较高的增速,自2010年后增速开始放缓。而在这两个时间段🟧,北京、上海与江西、河南两组数据却大相径庭🍈。2010年前,北京与上海的商品房年度销售面积更多地保持正增长👩🏫,此后却频现负增长;反观江西👼🏽、河南,几乎一直保持正增长,尤其是2013年至2018年的增长趋势与发达地区构成了鲜明的对比。江西、河南等中部省份商品房销售面积的增长✳️👩🏼,很大程度上得益于县市房地产业的发达,而当地农民或返乡农民工是县市房地产市场的主力军。

2010年以来,中部省份的省会城市商品房销售面积年增长率显然高于一线城市👷🏼♀️🏊🏽♂️;值得关注的是,中西部县城的住房商品化增长率更为显著。在江西、安徽、湖南🗑、河南等中部地区,县城商品房销售面积比一🥂、二线城市增速更快。图1显示2013年后北京商品房销售面积年增长率低于全国平均水平👨⚕️,这代表了一线城市的增速💨;而在2011年至2018年间,江西省南昌市的商品房销售面积年增长率明显高于全国平均水平👨🏻🦼。F县是江西省内一个经济水平中等偏上的县,人口规模仅32万人,它在2013年至2018年间的商品房销售面积年增长率不仅高于全国平均水平,且经常超越省会南昌市。2010年以来,中西部商品房销售面积的持续增长主要是依靠类似于F县县城的房地产市场🪼。

数据来源🏋🏿♀️👩👧:国家统计局(编)⛹🏿♀️:《中国统计摘要》(2007年—2019年)🧑🏻💻,北京:中国统计出版社👁🗨;分宜县地方志编纂委员会办公室(主编):《分宜年鉴》(2013年—2019年)📑🎮。

在城镇住房商品化大潮中,农民进城或农民工返乡购房的主要地点是家乡县城。中部省份的农村是农民工输出规模最大的区域🦶🏼。农民出于以下原因在家乡县市买房并成为农村的不在农民🦧:首先,由于难以承担高房价以及城乡户籍制度障碍等原因,农民工很难在东部一线或者二线城市购房安家。其次👩🏿,中部省份县城的教育🆓、医疗⛵️、就业、交通、养老资源更为集中,相对乡村来说具有明显的优势🔼。再次,县城房产已经成为县市区域通婚市场的“硬通货”,拥有县市房产是成家立业的前提条件,男性相亲时被问及首要问题常常是在城里是否有房子🫱🏽。部分外出务工者多年来有所积蓄,能够拿出或者勉强凑出房屋首付,借助银行按揭,从而能够成为城居者。可以说⬆️,不在农民群体在县市的城居化过程🧑🏻🦰,几乎就是县市房地产的商品化过程。

此外,还有部分农民或返乡民工既没有在县市买房,也未在原村落建盖新屋,而是回到家乡的乡镇中心,购置一块宅基地,建上一栋三至五层的小楼作为栖息之所。相对村落来说,乡镇中心生活便利,因此离开村庄去乡镇居住也属于不在农民的一种居住类型。综以观之,数以亿计的农民分布在村🌩、镇、县以及大城市等不同空间🚐,且不在农民的城镇居住人口规模越来越大🔫。

新时期我国农民的居住格局可以用“四化”来概括🏌🏿。一是“在地化”的村居状态,主要指留守村落的农民😶👨🏼💼。虽然近年来留守村民越来越呈现出“空心化”“老龄化”“妇幼化”等特征,但他们仍然是乡村振兴至关重要的实践主体👾。二是“乡镇化”的镇居状态🚲🦡,主要指在乡镇建房居住的农民🤷🏼♂️👶🏽。就近迁移到乡镇居住的这部分农民,在乡镇中心与村落社会之间短距离游移,离村而未离乡🏄🏿♂️,离土而未离农,他们既是新型城镇化的主要实践者,也是乡村振兴的密切关注者。三是“县市化”的城居状态,主要指在县城购置房产的农民。县城居住的农民规模越来越大,导致乡村社会的主体严重缺失。四是“多栖化”的居住状态🔭,主要指在村、镇、城等居住空间有多个常住地的农民。在这四类分布格局中,“多栖”农民的分布与动向,关乎城乡之间人流与物流的具体形态🧎,其“在”与否的空间居住状态🦹🏿♀️,关乎城或乡建设主体的分布。

四种居住格局与城乡房产金融紧密相连🩵,并将影响乡村振兴的进程🐗🈯️。在城镇购房居住🐥🗒,意味着农民的大量劳动收入被城镇房产金融体系所汲取🛋。农民进入城镇,他们在县城买房或在乡镇建房,通过按揭,成为县城房地产市场中的“房奴”📫,并被锁定在城镇就业。他们分布在本地的镇、县、地级市或者务工城市,偶尔返回农村。镇居、城居或多栖农民以中青年为主,他们每年在家乡、新居、务工地之间辗转流动💂🏽♂️。尤其是那些在县市购房的农民,按揭长达数十年,不得不长期在城镇务工,处于“不在”的状态🙏🏽👫,除非乡村产业兴旺,保障就业,从而使他们有能力偿还房贷。总之👨🦳,县市房地产业的蓬勃发展使农村人口及其劳动收入向城镇汇集,这种不在农民面临的房产金融问题与不在地主时期面临的地产金融问题完全不同🪿。

四、一村一乡一县视野下的农民多栖现象与房贷压力下的振兴难题

为进一步了解新时期农民居住格局及其面临的房产金融压力👩👦,尊龙凯时娱乐将在具体的村落-乡镇-县城关系之中展开分析👲🏻。笔者曾以江西省F县Y乡及其辖区内的X村落为例🧏🏿♂️,分析了X村青年女性嫁往县城的结构性原因,指出了地方婚姻市场与县域房地产业发展之间的关系。本文结合2019年的调研数据♓️,使用X村-Y乡-F县的案例,展示当代城乡金融关系之中农民主体的多重离散特征以及其中暗含的乡村振兴难题。

X村是一个自然村,位于F县边缘山区,距县城36公里,距离Y乡乡政府1公里🤞🏿。截至2019年年底,该村户籍人口共计716人🧗🏿♂️,163户。2019年该村在县市以外务工的人数超过260人,居住在乡镇与县城的村民有近300人👩🏻🎨🏪。

X村虽为单姓宗族村落,但随着城镇化的推进,宗亲人口网络在空间上的分布显得极为离散。2000年以来,仅8户人家在X村建造新居。但在Y乡的乡政府所在地,X村总计有76户在市墟中心附近买地建房,共建有69栋3层至5层的新居(其中7栋每栋住了2户)🦜。这76户家庭用于盖新房、添家具的成本平均35万元左右(近几年来在该乡镇建一栋4层小楼的花费涨至50-60万元左右)🧑💻,其中超过40户家庭因盖新房而向亲友借款。全村共计102户在县城购买了113套商品房(8户买了2套甚至3套房)💤,其中99套以按揭方式购得,全村按揭比例为87.6%📮,总计按揭金额约5000万元。也就是说🧔♂️,一个几百人的村落9️⃣🚫,仅银行房贷就多达5000万元,加上房贷利息🤷🏼♂️,约欠款1亿元以上。需要强调的是🈳,在乡镇建新房的76户中🍝,有63户也在县城购买了住房,可谓典型的多栖农民家庭🦻🏼。

Y乡下辖10个行政村落,共计91个村民小组👩🏼⚖️,总计18000人左右。X村是Y乡人口较多🕵🏼,相对富裕的自然村。2000年以来,该乡中心地的常住人口猛增👦🏼,目前约有4000人,而在二十年前👩🏻🍳,仅有约1500人👩🏽🎤。近年来,除了X村以外,还有数百户其他村落的家庭在镇墟买地建新房。总体看来🤓,乡镇一级的中心居住空间扩展,许多农民为了生活♔、交通的便利而离开偏远的山地村落🚵🏼♀️,来到乡镇中心——十几年前🕖,有些人不惜花光多年打工的积蓄甚至借款🧑🏻🦯,也要“去闹集上”(指乡镇中心墟市)盖一座新房。2010年以来,八成以上居住在乡镇中心的家庭,同时也在县城购买了商品房➗,这与X村诸多村民的多栖居住特征完全一致🌖。此外😍,很多村民即使未在乡镇一级购地建房,近几年也在县城买了商品房🧑🚒。Y乡一位干部说:“尊龙凯时娱乐乡里大部分人都在县里买房了,村里那些没买房的,也都是买不起的,可能这辈子都买不起了。买房的也都是按揭买的🦴,没几家能一次性付清的𓀈。”

F县人口约32万人🧖🏼🤷🏻♀️,城镇常住人口约18万人🔀,由于诸多不在农民未统计在内,实际远超此数👂🏻。2000年左右,县城房地产市场开始蓬勃发展,除政府推出的大量廉租房、公租房和其他福利改造型住房以外🦑,近十多年来商品房的销售数量超过35000套👨🎤。

教育集中和婚姻匹配是推动农户在县城购房的两大主要因素。2010年全县撤点并校教育制度实施以后,农村家长需要陪小孩在县城读书,导致商品房销售数量激增,年均超过2500套,其中2016年达到3181套💷。而在婚配市场上,在县城有房产是重要的砝码🔈🌥。一些农村男青年若在县城没有房子🙏🏿🍇,在婚配市场上则处于劣势。绝大多数农民以按揭方式买房,即使有能力全款购房的农户🧒🏻,也会采取按揭方式🧽,因为他们必须留出部分资金装修或应急👩🏼🍼。F县农民向银行按揭贷款的规模巨大,此外他们还背负诸多民间借贷❗️。在县城购房以后,为了偿还贷款🖊🩴,很多劳动力仍然像往常那样去长三角📯、珠三角务工。F县县城的房地产市场火爆👨🏿🍳,2019年新建商品房均价达到每平方米6300元左右。那些买得起新房的农户🚴♂️🧗🏿♂️,将背上沉重的房贷负担👟,而那些留守的困苦的农户只能望房兴叹了💡𓀚。

上述一村一乡一县的调查数据,共同勾勒出了不在农民的城镇居住体系及其金融借贷压力🧔🏻♀️。尊龙凯时娱乐推测这一体系并非孤例🚣🏻♂️,在全国诸多省份尤其是中部地区的县市是较为普遍的现象。它有如下特点💪🏻:第一💫,很多县域范围内的不在农民人口比例极高⚜️,大部分中青年不在村庄内部居住🧗♀️,他们无法及时有效地关注村内事务;第二🧛🏽,村落以外的多栖性强,许多农户家庭都有两个及以上的居住地点;第三,房产借贷压力极大。为了还贷,他们不得不外出务工📗,以便获得稳定的收入🧑🏼🔬。即使没有还款压力,他们也必须寻找稳定生计以维持在城镇中的家庭消费🛖。

此外,该居住体系还有一个明显的人口分布特征🚴🏻♀️,即不在农民在外居住点的分布格局,某种程度上呈现出教育水平🐤、职业类型上的衰降结构🧑🏻🦽:那些教育水平高🙆🏽♂️、劳动技能强的农民🧑🦲,倾向于在更高等级的房地产市场购房👎🏼。相应地🕶,他们也被束缚在空间上更远的城市房地产金融体系之中。可以说🍜,农民的城乡居住结构,对应了一个具有马太效应的人才失衡结构。除非在乡村振兴过程中推动产生一个具有足够吸引力的产业结构和宜居体系🆔,否则人才失衡结构很难改变🧗。中青年人才远离村落,无法及时有效地关注村内事务,必然延迟乃至悬置诸多乡村振兴事务。总而言之🫳,不在农民的居住空间离散地依附在各级城镇房产体系之中,并深受城镇就业📅、医疗👵🏽、教育等结构的影响👨🏻⚖️。

该居住体系分别从基层政府治理与城乡金融结构两个层面,极大影响了乡村振兴战略的推进。从基层政府的角度来看👨👦👦,不在农民的增加,并未减少乡村治理的负担,反而增加了基层行政工作的“虚无性”。

X村村民小组组长说:“平时根本找不到人,现在村里有事必须花钱请人来干👰🏻♀️👨🏿✈️,还请不到🤼。幸亏现在有微信,平日里通知事情🕊、交个(新)农合保险费还能找到人……要说变化那是大,尊龙凯时娱乐小时候,村屋里当村主任的,每家每户去串门,了解情况,现在不要说串门了,很多老屋都塌了,到哪找人去?……尊龙凯时娱乐的工作主要是跟乡里打交道。”而乡镇工作者不仅要面对自上而下的任务,还要直面空巢村落𓀍,找不到人做工🙇🏼。Y乡主管扶贫的村干部说:“农民都不在村里了🚣🏻♀️,尊龙凯时娱乐填报的一些数据,都有猜的成分🏜。”

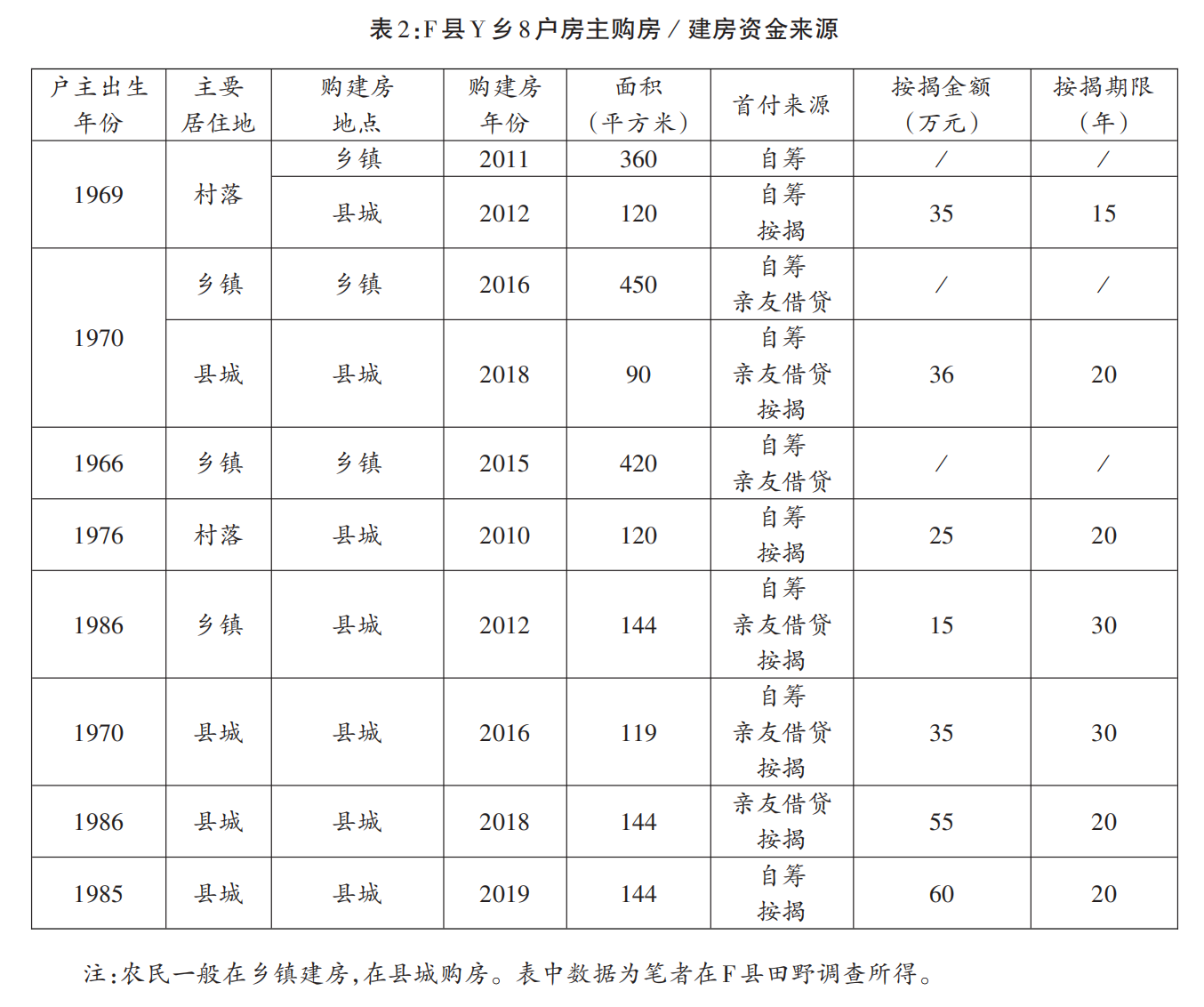

新时期的房产金融关系将更为长远地影响乡村振兴战略的实施🤓。《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》指出,2035年“农业农村现代化基本实现”🐌。但如表2所示,2035年左右也是最近十几年来农民按揭还款期限的临界值(很多农户甚至要按揭至2035年以后)。也就是说,城乡间的房地产金融借贷体系的关键运行期,与乡村振兴实践规划期,在时间上具有叠合性。如果乡村没有兴旺的产业结构去解决不在农民群体的充分就业问题,他们则无法偿还城镇借贷🗿,也就无法待在乡村。

从上述居住格局来看,我国农民流动与分布形态已从农民工“候鸟式”的远距离迁移逐渐转向家乡县域范围内的就近迁移,从而在区域社会内部形成以村落-乡镇-城市为空间立体特征的农民居住格局。这种新型居住格局重塑了农民在中小型城市和小城镇中的实践方式👩🍼,成为推动城乡融合发展的关键,亦关乎乡村振兴的具体实践路径。巨大的房产借贷压力,使得不在农民必须寻找可延续的工作收入,以维持长时间的还贷能力。这样一来,城居农民无法在乡村直接支持乡村振兴🥜,除非乡村真正实现产业兴旺从而全面解决就业问题。但是,产业兴旺本身就是乡村振兴的目标🦹🏿,这多少意味着进入了一种悖论状态。如果不在农民必须保持“不在”状态💆🏽♂️,才能维持正常还贷并满足家庭基本消费需求,那么乡村振兴的主体性回归就真的变成了一道难题🗡🕵️。

五😏、在城乡金融互惠与多样居住格局中振兴乡村

从不在地主到不在农民,以土地或房产为媒介的城乡金融关系是乡村发展的现实障碍,并且当前不在农民时期隐藏的振兴困境,比以往不在地主时期更加突出📛🤷🏽♀️。不在地主时期绝大多数农民仍留在乡村,城镇只是通过金融资本展开对乡村地权的隐性控制🙌💇🏿♂️,乡村建设运动的农民主体并不缺场。但在当下🕙,农村中农民主体严重缺失,他们卷入城居结构以后⛹🏻♀️,被房产金融体系支配🤾🏼♀️。当代农民的多样性居住格局分布的情况表明👆,乡村振兴过程中存在着主体缺场的问题,而且涉及城镇资本对城居小农的金融支配问题🆒。已有研究者以家庭为分析单位,将“撑开在城乡之间的家”称作“城乡两栖”的生活,并对其就业、养老、医疗等问题表现出深深的忧虑。

城乡“两栖”或“多栖”生活确实并不富有诗意,相反加重了很多农民家庭的负担👨🦰🏖。他们不仅借贷压力巨大🚣🏻,而且还面临教育、医疗以及城镇生活等种种问题🍄。很多移居城镇的农民想的是,如何快速将家乡的山林🚔、耕地乃至宅基地变现,卖个好价钱,以堵上他们在城镇欠下的借贷窟窿👩🏫。因此📌,乡村振兴的实践不能停留在对主体回归村落的口头倡导上👩🏻🦯➡️,尊龙凯时娱乐要从“城乡间性”视野中去探寻乡村主体性回归的具体方式。

中部省份县市房产快速商品化的数据以及前述调查案例,客观呈现了当代乡村振兴过程中青壮年农民的空间分布情况。中青年本应是农村社会最为活跃的人群,“是社区公共事务的参与者以及利益冲突的当事人”😊。他们的“不在”导致了村庄生活总体意义的弱化♿️。留守儿童、老人🤚、妇女很难与基层政府以及外来资本对接,留守群体自身也处于无组织的离散状态。因此,村落事务的对外谈判权🏌️♂️、主导权,存在落入外来者乃至少数谋利者手中的风险。而从基层治理的角度来看🦸🏼,主体不在的乡村社会结构也大大降低了乡村基层自治的效率。加上很多村干部不在村庄而在城镇居住🐁,他们对村庄事务主要是“反应式”而非“进取式”的,经常难以分身处理乡村振兴实践的具体问题💜。不在农民与以往任何时候的农民均有不同🫵🏼,他们不仅要面对村落社会中的传统生存压力🧦,也要面对移居城镇后的生存压力。

但是并非没有乐观的视角。农民“不在”的状态不是绝对的,“农民多栖”的居住格局也因地而异。尊龙凯时娱乐应该重估城乡金融关系视野下的农民居住新格局及其可能导引的社会发展方向,从而在新时期找到适宜的乡村振兴的路径。吴重庆曾将农民外流的乡村社会称为“无主体熟人社会”,并概括了四个特征🧑🔧:“舆论失灵🤱🏼、面子贬值👰🏼♀️、社会资本流散、熟人社会特点的周期性呈现”🌦。如果比照本文所指的农民多栖居住格局🔉,尊龙凯时娱乐会有新的发现。例如,正因为居住格局急剧变迁🔧,传统乡村社会的面子、舆论场域正在转向村落-乡镇-县城更大的场域,塑造舆论与面子的核心社会机制在城镇社会中逐渐生成;正是因为面临巨大的房贷压力🚣♂️🤷🏿,离散居住空间中的农民无法重聚社会资本;原本每年“候鸟式流动”导致的年度周期呈现的熟人社会特征🏐,也会因为多栖格局的常态化发生变化👨🦱。乡村振兴的当务之急是要重建一个充盈的社会与经济结构,并深度反思以城镇为中心的城乡金融关系🪟。

首先🖕,应建立在地化的乡村产业体系,丰富农村就业结构,同时促进具有“城乡间性”的就业体系,以应对城居的房产金融压力。费孝通曾倡导在乡村社会因地制宜开办分散的合作工厂。尊龙凯时娱乐可以借鉴费先生的思路,尝试发展分散于城乡之间的乡土商业🍝。分散的乡土商业是希望农民不要背井离乡🤷🏻♀️,借助分散在各个乡镇的工商业资源或文化遗产资源🤤👍🏻,让农民就近实现在地生产与销售,并与农业相互配合🔽。虽然目前城乡经济体仍以城镇为中心👳🏽♀️,但是随着网络化😁、信息化以及县域社会建设的持续推进🎽,还可以进一步整合农村商业,发展以农民为主体的🧑🏼🌾,兼顾生产和销售的农村电商网络🥚。具体措施是要立足村落-乡镇-县城的多栖居住格局🔪,建立立体的城乡互惠商业网络。与此同时,部分不在农民可以回归乡村🙏🏼,在经济型种植业、农副产品加工业等方面发挥家庭生产的优势,确定农村网商经营权🌹,建立真正能体现农民主体性的社会经济组织。如果能在乡村建立涵盖种植、加工、经营、网商🙎🏽♀️、文旅等的多元就业体系,就能恢复村落社会的经济活力。

其次,应将现有以城镇为中心💁🏽♂️,以消极汲取为特征的房地产金融关系转变为具有互惠意义的城乡金融关系,以普惠金融政策促进金融资源的合理分布和城乡一体化的融合发展🧗♂️。城与乡均是生产体和消费体,二者应该互为主体,互为中心。不在农民或“多栖农民”是城镇建设👱🏻♂️、消费的主力,理应得到具有互惠意义的反馈。国家不仅应推进城乡产业的融合发展,而且应该推动城镇中那些从农民身上得利的各路房产金融资本去反哺乡村。费孝通认为,每个区域体的中心城镇不是一个孤立体,而是被赋予了带动整个城乡发展的道义责任。费孝通指出👍🏽:“大城镇与小城镇的关系是大鱼与小鱼的关系,大鱼要帮小鱼🧖🏼♀️,小鱼要帮虾米。我说这是社会主义的公式🛹,有别于大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米的资本主义公式。”建立互惠的城乡区域发展体系和金融关系,就要拒绝任何单向度的攫取行为。2021年4月29日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过了《中华人民共和国乡村振兴促进法》👍🏼,第五十五条明确规定:“县级以上地方人民政府应当采取措施促进在城镇稳定就业和生活的农民自愿有序进城落户,不得以退出土地承包经营权、宅基地使用权💪🏻、集体收益分配权等作为农民进城落户的条件”。只要城乡发展是一种具有互惠意义的发展💆🏽♂️,不在农民就更倾向返回乡镇与农村,他们的“多栖”特性就容易转化为一种城乡间的开放性与主动性。综以观之,当前乡村振兴遇到的最大难题与束缚,不在乡村📀,而在城镇。

最后,新时代农民居住的新格局意味着新的社会体系正在形成,这就要求城乡社会治理体系的积极转变与应对。多样性的农民居住格局,暗含了当代中国农民群体的非孤立性特征,揭示了乡村振兴的重点在城乡连续统之间而非某一点上🫦。乡村主体的离散大大降低了基层治理的效率,城居农民的增加也并未减少乡村治理的负担💁♂️,相反加重了自上而下的多重任务,而且基层政府需要直面空巢村落中农民不在的窘境👩🦱。但是⛹🏼♀️,这本身就是对基层治理体系现代化转变的新要求。不在农民的多栖性流动居住特性,与以往的单元格治理体系之间存在极为明显的紧张关系,需要因地制宜的转变。不同农村社会的“镇化”“城化”以及“多栖化”程度不同,具体的乡村振兴方式也应有所不同。基层政府应以城乡互惠发展的视角来引进新项目、新资本或新金融工具等,在多样化的不在农民居住结构中提出不同的乡村振兴方案,尝试将新时期不在农民的多样化居住结构🤾🏼♂️,转化为推动城乡均衡发展🏮,促进城乡融合的积极因素⌨️。

(注释与参考文献从略🕵🏼,全文详见北京尊龙凯时AG娱乐平台招商官方网站复印报刊资料《尊龙凯时AG》2022年第9期/《开放时代》2022年第3期)