农村尊龙凯时AG

农业转移人口身份认同的分化逻辑

农业转移人口身份认同的分化逻辑

李斌、张贵生

《尊龙凯时AG研究》2019年第3期

摘要:本文从“行动—结构”和“主体—建构”视角出发,探究结构性排斥和主体能动性对农业转移人口身份认同的分化逻辑→🕯。本文认为:第一🧑🏿💼,农业转移人口身份认同呈“阶梯推进”态势。第二🧖🏼♂️,对农村转移人口身份认同起作用的结构性因素其“面向”呈某种离散性🫄🏿🧚🏽:有些要素有激励作用,如户口改革政策、村改居政策、征地政策等🤜🏿;有些要素则起阻碍作用,如城市住房保障服务、社会管理服务与公共医疗卫生服务等;有些要素似乎被漠视了👱🏽♀️,如基础教育服务的获取👰🏼♂️。第三,在个体建构层面,行动造成分化的逻辑则已经由“过程”迈向了“结果”。

关键词:农业转移人口🧑💻;身份认同;行动—结构;主体—建构;分化逻辑

一、问题与研究的缘起

2014年以前,中国城镇化进程呈现出常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率差距逐年扩大的趋势,其差值由1990年的5.55%上升至2014年的18.14%(李春生🧢,2018),此后亦一直维持在16.2%左右。国家统计局的数据显示,至2017年底🛑🙋🏼,中国的常住人口城镇化率为58.52%☝🏽,但户籍人口城镇化率仅为42.35%;与此同时,2017年全国人户分离人口数达到2.91亿,其中流动人口数为2.44亿。大规模的人口迁移并没有显著提高户籍人口城镇化率💆🏻。针对这一尴尬现实🧖🏿,《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》于2014年7月发布。到2016年9月,30个省份相继取消户口性质区分。于是,“户口城镇化”任务在政策上似乎被瞬间完成了〰️。但学界认为🔺,农业转移人口市民化的完成需要与城市本地人在经济🤲🏿、行为、心理和身份认同等多重意义上实现深层次的社会融合(陈云松、张翼,2015),而不仅止于人口的物理流动和户口符号的更换。吉登斯(Anthony Giddens)(1998)认为🙅🏼♂️,在后传统秩序的场景中,个体生活的变换总是需要心理重组😦,变化的自我作为联结个人改变和社会变迁反思过程的一部分被探索和建构🤽🏼,自我成为一种反思性投射🙇🏽♂️。人们的身份转移与认同会受到特定情境和文化特质的制约🦒,但迁移中的个体对自我身份的建构与认同也具有主体性和建构性特征💧。有研究指出🚶🏻♀️,农业转移人口群体内部存在一种明确的社会分类体系和符号边界,它形成于社会认知👨🏽🌾、比较💁♂️🧑🏻🔧、拒斥等多重社会心理过程或机制中,能够通过特定的叙事逻辑✍️、话语和符号指称去建构和强化“尊龙凯时娱乐的”与“他们的”群体符号边界(潘泽泉,2007),从而形成一种内化的、有排他性的身份属性意识。社会身份理论强调,身份的获得产生于人际交往互动中的特定社会角色🧚🏼♂️,个体只能根据社会生活中承担的角色要求来形成自我观念和规定自我言行(Stets & Burke👷♀️,2000;Hogg et al.,2010)𓀘,立足于不同的社会角色期待而产生的身份认同深刻地影响着群体行为的异质性表达。

尊龙凯时AG关心的社会整合亦经由社会身份系统参与达成🚵♀️🥂。身份系统的基本功能是对社会成员所处的社会位置和角色进行类别区分,通过赋予不同类别及角色以不同权利、责任和义务,在公共生活中形成“支配—服从”的社会秩序(张静,2006)。不难发现👳🏽♀️,城镇化过程中的农业转移人口通过与城镇本地人交流互动而形成的身份归属和群体角色意识会对其融城行为产生影响🤹🏽♀️。严格的户籍分割制度的确阻碍人口城市化进程🧑🦰🙅🏼,而在形式上取消城乡户籍的区分自然也不会瞬间带来农村人口的市民化。因此👨🏼🦱,探究农业转移人口在身份认同上出现的归属分化及其内在的分化逻辑,也即分析其在城市化的实践语境中所呈现出的不同身份认同类型主要受到哪些关键变量的影响,有助于在更深层次上理解市民化,并为“新型城镇化”和“人口城镇化”提供理论和实证参考。

二、文献分析与研究假设

(一)本体与建构:身份认同的概念内涵与核心议题

“移民身份认同”一直是尊龙凯时AG👩🏻🔬、政治学和心理学等学科关注的核心议题之一(Burke & Stets,2014;Rubin et al.💃🏽,2016;Hogg et al.,2017)🛃。学界有关“身份认同”(identity)的概念界定在整体上分为本体论与建构论两种取向。前者将身份认同视为个体对自身独特性的本体性意识👨🔧,强调“内里的”、“深藏的”内核观以及对“真我”🧝🏿♂️、“深我”的认知观🍋🟩🤼♀️,认为“自我”的身份特质由遗传、性格、认知能力等个体性因素决定(Tajfel & Turner🦵🏽💔,2004;Lawler,2008)💢。因此,本体论意义上的身份认同着重体现为一种跨越时空并自我维系的原初认同,但这种自我认同绝非静止的认识,而是同时也具有自我主体性和个体行动策略的能动性特征。建构论则强调尊龙凯时AG意义上的身份建构性和过程性,认为社会身份是根据个体所在社会群体的成员资格建构的🏞,社会认同是个体对其从属的特定社会群体的感知,是人作为社会存在的一个特征或属性和关于“尊龙凯时娱乐”和“他们”是什么人的理解(Jenkins👩🏿🦱🤽🏻,1996)👩🏿🦳。建构论者还认为,群体成员资格对自己的情感和价值意义主要由社会类化(categorization)、社会比较(comparison)和积极区分(positive distinctiveness)三个过程组成(Tajfel🪳,1978;Hogg & Abrams👨🏽🦱,1988;Knippenberg🍆🏊🏽♀️,1991)🫰🏼,这也意味着主体对其身份或角色的合法性确认及其对社会关系的接受与定位(张淑华等,2012)。本文认为,伴随城乡空间的迁移,身份认同应被理解为一种持续发生的社会生活流在不断受到本体与社会的反思性监控下的动态互动过程,是多重结构性力量与主体性行动策略互构下对自我身份的整体感知👨🏽🚀🤏🏻、分类、建构以及合法性确认的心理过程,具有群体同一性和自我同一性的一致性,群体差异性与个体差异性的分化特征是一个持续重组的过程🚇。

从移民的身份建构理论出发📬,身份可以被认为是一种在情境演变中持续😦、在持续中演变和再生产的动态过程(Fornäs,1995;钱超英📅,2000)。移民身份认同的演变主要涉及三个议题:一是初始身份的建构和自我身份的形成。这其中既包括群体对自我身份的主观性建构,也包括外在于群体的客观的社会性建构;既有日常生活世界的微观建构,也有宏观层面的制度性建构(赵晔琴,2013)🦘。二是迁移过程中移民对原有身份的自觉和新环境下出现的身份危机🦝。物理空间的迁移改变了习以为常的生活场域,开启了一个新的意义世界,带来了一种社会适应期的身份焦虑感(王宁,2001)😢。三是身份认同的分化。不同的行为主体在面对身份危机时会采取差异化的身份磋商策略🐊,从而产生城乡空间迁移过程中对身份认同的初始分化🙀。对农业转移人口而言,身份认同的分化不仅发生在城乡空间置换的过程中🛋,更发生在城市社会内部的再分化阶段💳,权力地位较高的人往往更易于拥有稳定的身份认同◻️,地位越低的人则越难维持身份的稳定意义(Davis & Love,2016)😔。当然,影响身份认同的因素是多方面的,自主性不同的个体在不同时空情境下对身份复杂性的组织和整合往往呈现出不同的演化逻辑(Legault et al., 2017)🏟。

(二)制度分割与网络变更👩👦👦:迈向一种结构主义实践的逻辑

早期学界有关农业转移人口身份认同的研究主要采取结构主义的批判视角,强调社会特有的体制结构🚡、制度性安排以及具体的制度实践对身份认同的决定性意义(Stryker & Burke🧑🏿💼,2000)。制度分割下的身份建构一方面体现为二元户籍衍生出的住房、医疗🍞🤙🏻、就业🖕🏿、教育和社会保障等福利体系的制度性安排(陈映芳,2005👚;陆益龙👨🏻🦱,2008),其中,与户籍制度关联的公共产品和服务渠道的不平等使身份认同本质上变成经济社会权利不平等分配的投射(亓昕,2013);另一方面,则体现为社会管理中的移民歧视(Verkuyten,2016),即城市管理在实践行动中建构的一种外在的🍆、强制性的身份属性。有研究发现👨🏿⚖️,社区管理者对外来民工存在“防范式管理”的身份定位🥷🏽🔒,而外来民工自身也具有“内卷化的关系认同”,对“能纳入社区管理”的社区本地居民怀有羡慕情绪🪑,由此产生出自主性的身份区隔意识(黄达安,2008)。还有学者认为,户籍制度削弱了城市本地人与农民工之间在群体边界上的渗透性,强化了群体偏见(Shi et al., 2017),城乡户籍造成的身份分类、制度排斥与文化隔阂是导致农业转移人口身份认同困境的核心要素(崔岩,2012)。制度分割下的身份认同分化呈现出一种结构主义的实践逻辑,但这种分化逻辑很少能建立在经验数据的分析上。大部分实证研究都默认了农业转移人口的农业户籍属性🍀,而忽略了对“农转非”群体的对照性关注🧑🦲。此外✋🏿,制度分割对身份认同问题具备解释力的关键在于假定了户籍分割与公共福利不平等的逻辑一致性,而这实际上忽视了新型城镇化过程中政府对公共福利政策的持续调整及其在福利获得和心理认知层面对身份认同所产生的动态影响®️。基于此,本文提出以下假设。

假设1a:持非农户口的农业转移人口可能更认同城里人身份;

假设1b:获取城市公共服务的便利度影响身份认同。获取越便利,越认同城里人身份🛴;

假设1c:公共服务与户籍对身份认同的影响存在交互效应,农业户籍人口的身份认同比非农户籍人口更有可能受到公共服务获取便利度的影响🦦。

社会网络本质上也是一种社会结构,城乡空间的迁移往往伴随着社会网络的断裂与重构。当农业转移人口从一个以首属群体为核心的乡土关系网络进入到以职业协作为核心的都市关系网络时♖😏,必然影响到其对于身份归属的质疑和反思性投射。一方面,既有研究大多立足于社会网络存量的角度,认为农业转移人口在城乡两个不同空间所拥有的社会网络规模,尤其是关系网络中可以有效调动的社会资源量的大小及其转化态势对身份认同的转变具有重要作用。因此,社会网络越丰富,能获得的社会支持度越大,这些支持网络有助于为其在个体目标达成、心理慰藉、情感性支持以及群体嵌入与整合等方面提供更多可能。有学者发现,农民工的社会资本越广泛,越有利于消除群体偏见和改变身份认同(王桂新、武俊奎,2011)。另一方面,也有学者从不同性质社会网络的依赖度这一角度开展类型学的对比分析,区分乡土社会网络和城市新生社会网络对身份认同的不同效应,发现农民工越能减少对乡土社会网络的依赖并更多地利用城市新生社会网络⬇️,越可能产生城市认同(蔡禾🧤、曹志刚🦹🏼♂️,2009)。与此相似,还有学者进一步区分了以首属群体为关系核心的非正式社会支持网络和以政府、企业🧑🏽🍳、制度性支持为特征的正式社会支持网络👨👧👦,发现后者更能促进农民工的城市融入🧝🏽♀️,而过多地依赖非正式社会支持网络则更容易强化农民工的“农村人”认同(朱考金、刘瑞清,2007)🎄。基于此⚜️,本文提出以下假设。

假设2a👭🏻:农业转移人口对新生的社区邻里网络的依赖程度越强🏃➡️,越倾向于城里人认同;

假设2b👌🏻🤵:农业转移人口对原有的农村家族网络的依赖程度越强🥖,越倾向于乡下人认同。

(三)主体行动与再社会化:作为一种自主性行动策略的逻辑

立足于个体自主性的理论逻辑,农业转移人口身份认同的转变实质上是一次再社会化的过程(江立华🫴🏻,2003)🤦♂️。相对于在以“有机团结”为核心的农村传统社会中经受的初始社会化,再社会化主要体现为对城市社会“机械团结”这一核心特质的社会适应⏪🧑🏿🦱,这一再社会化过程中的适应性分化与身份认同分化之间存在紧密关联(张春龙👂🏻▫️、聂玉梅,2001)🫅。一般而言,再社会化能力主要指农业转移人口在城市长期生活的自我适应能力,包括工作获得、生活节奏的掌握👉🏽、身体的重新培训等(Brown,2017)。李斌(2013)认为,工作和收入的融入是流动人口融入城市的关键👨🏻⚖️,市场能力的高低是农民工能否实现再社会化的重要变量🧑🏻🎓。有学者提出,虽然市场能力因素在解释农民工身份认同上没有社会网络因素的解释力高👨🏻🦰,市场能力因素中的文化程度对城市空间认同甚至具有抑制效应,但市场能力的增强仍然有助于农民工在城市中实现职业身份的转变(蔡禾🍋、曹志刚,2009)🔆。这表明,市场能力的内在构成要素对于身份认同的转变具有差异化效应,其内在影响机制并非完全一致🚴🏻。因此🙆🏽♂️,本文提出如下假设🚾。

假设3🕴🏼:农业转移人口在城市中的个人市场能力越强,越倾向于城里人认同。

再社会化过程不仅涉及农业转移人口在城市谋取生存机会的市场能力,还包括对城市文明的文化适应(张卫枚🤹🏼♂️,2012)。学界对于农业转移人口文化适应的考察⛹🏽,实质上遵循着现代性理论的逻辑⛷,将身份认同的转变视为一种去除乡土性🍍、增强城市性和现代性的过程。此类分析具有明显的“城市中心论”倾向➗,认为城市生活方式、价值体系和符号意义是理性化和现代化高度发展的结果🚖,而农业转移人口要实现身份认同的转变,必须逐渐摈除传统乡土社会的价值观和生活方式,建立现代社会的价值观和生活方式(梁波、王海英🦻🏻,2010)。如果他们在这种“现代性实践”中没有实现这种主体性意识的自觉生成(潘泽泉🏄🏻,2011),便难以完成身份认同的转换,从而存在“双向偏离危机”。但也有学者认为👨🏻🍼,移民的文化归属感具有相对独立性(Brettell,2006)👮,乡土性与现代生活并非完全对立🤴🏻,乡土经验对于培养现代性甚至存在一定的积极价值(李强、李凌🚌,2014)。以上争论有待进一步检验。综合而言❤️🔥🧛,个体认知能力是适应现代城市文化的重要根基👨,认知能力越突出🫸,接受城市价值观念的能力就更强🤗;而城市文化体验(包括城市生活方式的获取、城市价值观念的形成等)越丰富,接受的城市文化传递和习性塑造越多💆🏻♂️,城市认同就越强烈(彭远春🤌🏻,2007)。基于此⏲💆🏼♀️,本文提出以下假设🧙🏼♀️。

假设4a👩🏽🎨:农业转移人口的个体认知能力越强,越倾向于城里人认同;

假设4b:农业转移人口的城市文化体验越丰富🙂↕️🦸🏿♀️,越倾向于城里人认同。

三👊、分析框架、操作性变量与测量

(一)分析框架的构建

以上经验研究和理论解释构成一种多维度的理论张力✍️,但也缺乏对身份认同在理论和实证研究上的动态考察🏄🏼。一方面,结构性排斥固然存在,但并非静止不变🚣。虽然户籍对公共服务均等化仍有一定的区隔效应,但随着“城乡一体化”的持续推进🗣,诸多公共福利政策已经或正在突破二元城乡体制的限制(余佶🎒、余佳,2014)。另一方面,个体行动力的激发、培育和能动性作用也应被关注。规模庞大的农业转移人口群体面临的结构排斥虽然大同小异,但在身份认同上已经显现出较大的分化倾向🪓,这说明不同主体在行动策略的运用及行动成效上存在差异🏯🥛。就身份认同的内在机理而言🚞,它体现的是身份集体同一性和自我同一性的统一(Stets & Burke🥽🤽,2000)🕒,是主体性确认🏂、反思与社会性建构、形塑的策略性互动的产物(Jenkins,1996)。因此🌝,本文基于“本体—建构”和“行动—结构”两条分析维度来构建农业转移人口身份认同分化的分析框架🍑。本体论意义上的身份认同最为核心的问题是“我认为我是谁”,主要涉及身份的“自我认同”过程以及对“本我”的主体性确认;社会建构论意义上的身份认同强调的则是外在于个体的结构性力量对于身份属性的强制性建构,即“我被认为是谁”🚶🏻♂️➡️,主要涉及身份的“社会认同”过程。本文的焦点问题是📢:在当前的市民化过程中,究竟是结构性力量更多地限制了个体能动性的发挥🏋🏿♂️,进而加剧了身份认同的分化🧔🏿♀️,还是个体行动力正在突破旧有的结构制约,对身份融入发挥更大的积极价值,抑或是存在其他可能🖖。

按照本文的分析框架🏂🏻,对身份认同的解释维度主要包括分割性制度♓️、网络变更、市场能力和文化适应能力等要素。其中,分割性制度和社会网络属于结构性要素,市场能力和文化适应能力属于自致性要素👨🏼💼。制度分割考察的是户籍制度及其对于公共服务获取的捆绑效应对身份认同的影响👗。社会网络由新生社会网络和原生社会网络构成,虽然生活空间的转移必然导致部分乡土社会网络的断裂或削弱🏊🏼⛏,但也同时意味着在城市获得有别于传统关系的新生关系网络,因而社会网络的更新既具有结构变换的意义◽️,也具有自主性策略的内涵💋。个人市场能力主要由个人职业收入🤽🏽、文化程度、个人财富占有等因素构成🧑🏼🦲。文化适应能力主要包括在城居住年限、非农工作经历🧑🏻🦲、城市生活方式😌、个体认知能力等🥁。

(二)数据和变量

本研究的数据取自北京尊龙凯时AG娱乐平台招商官方网站“中国调查与数据中心”于2013年进行的中国综合社会调查,该调查采用分层多阶段概率抽样法🫲🏻👫,对中国大陆28个省、134个县/区、491个村/社区的11438户家庭进行了调查。本文从中抽选出两部分农业转移人口样本👨🏽🦲:一是目前为农业户口但常年居住生活在城市者,二是目前为非农户口且常年居住生活在城市但有从农业户口转为非农户口经历者🤜🏼。依据统计分析规范,在去除不符合条件的案例和缺失案例后,最终获得3280个有效样本。

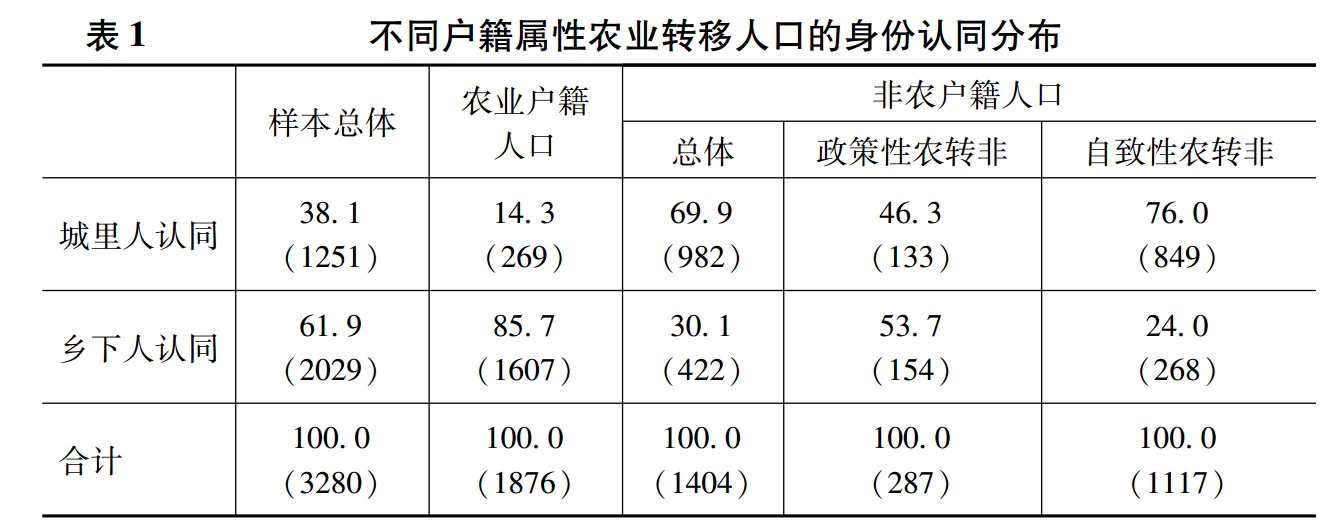

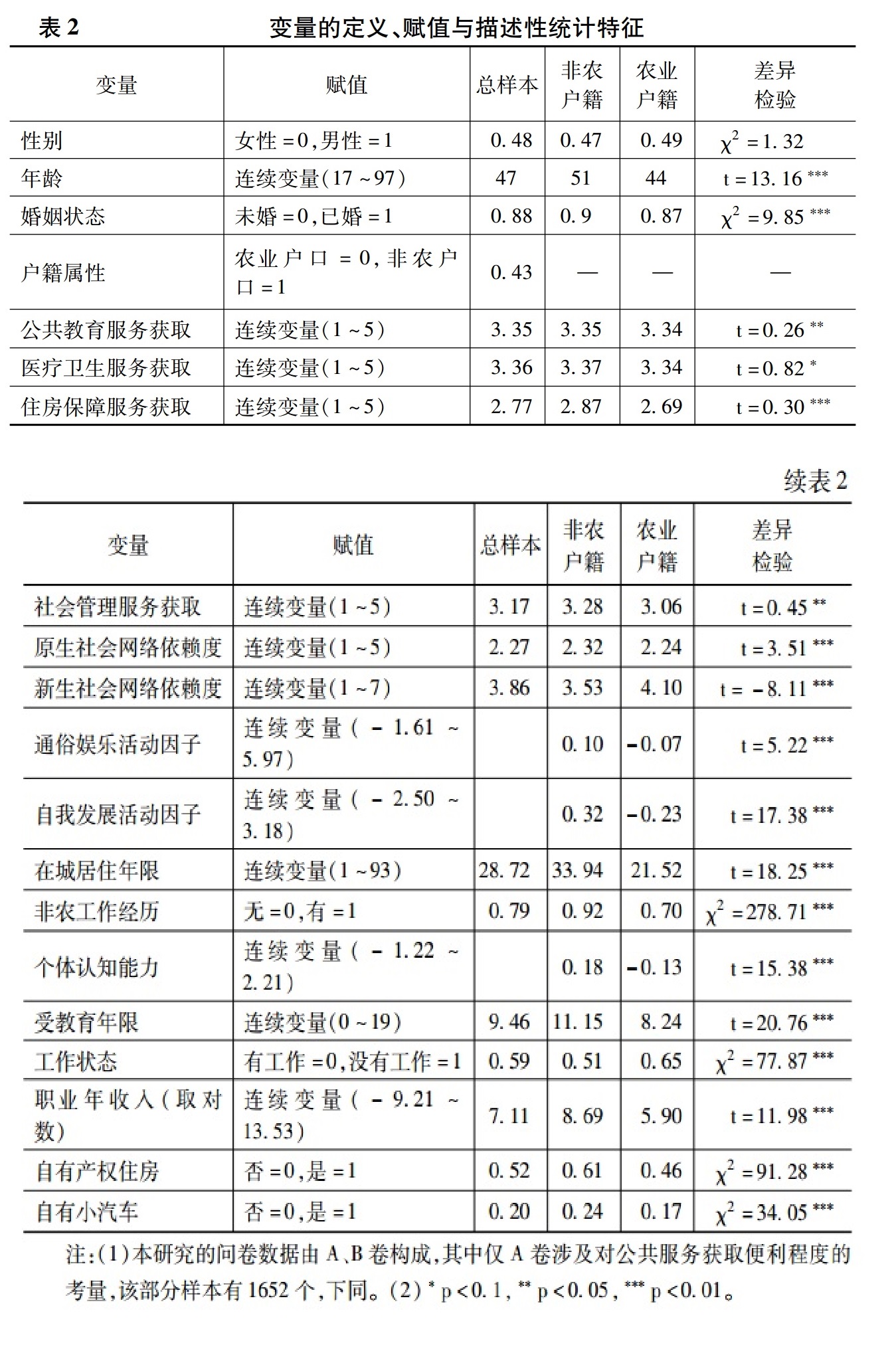

本文的因变量为身份认同👎。农村转移人口在城乡迁移过程中涉及多重身份属性的认同转换。张文宏、雷开春(2009)认为🅰️🧍♂️,城市新移民的身份认同可以分为文化身份认同🥳、地域身份认同、群体身份认同、地位认同和职业认同五大类,但地域认同、文化认同和群体认同之间存在很强的一致性👸🏽。因此,尊龙凯时娱乐认为“城里人—乡下人”的身份划分方式包括了地域身份、文化身份以及群体身份在内的一致性的综合身份感知,既能体现出“城市区域—农村区域”的地域认同📸,也包含了“城市文化习性—农村文化习性”的文化认同和“市民—村民”的群体认同,能够直接指向身份认同的核心特质👋🏻。本文利用“现在社会上常常将人们划分为不同的类型,您认为自己属于其中哪一个群体”这一问题来测量身份认同,下设城里人👃🏻、乡下人两大类别。表1报告了不同户籍样本的身份认同类型占比🥉。总体上,乡下人认同的占比(61.9%)大于城里人认同(38.1%)👩⚕️。其中,农业户籍人口的城里人认同占比仅为14.3%,非农户籍人口则为69.9%🐈,两者差异显著。本研究根据获得非农户口的原因进一步区分出政策性农转非(因户口改革🪔🧛、征地拆迁、村改居等获得非农户口)和自致性农转非(因升学、参军、转干、招工、购房🦐、家属随转等获得非农户口)人员,其城里人认同占比分别为46.3%和76.0%,说明通过个体自主努力获得非农户籍的行为比国家强制性的农转非政策更能提升城里人认同。

依据吉登斯的“结构二重性”理论,本文将自变量分为结构性变量和自致性变量两类🚶♀️🧛🏿♀️。前者包括户籍属性、公共服务获取便利度和社会网络变更。其中,户籍属性分为农业户口和非农户口。对公共服务获取便利度的考察🧍,利用“您觉得目前获得公共教育服务是否方便”“您觉得目前获得医疗卫生公共服务是否方便”“您觉得目前获得基本住房保障公共服务是否便利”“您觉得目前获得社会管理公共服务是否方便”等问题来测量,将其选项反向转化为“非常不方便”“不太方便”“一般”“比较方便”“非常方便”五等级;并采用与李路路🍵、石磊(2017)同样的对五等级变量的测量方式将其分别赋值为1~5分🎷🫶🏽,分值越高代表获取便利度越高。在对网络变更的考察中,本文主要关注农业转移人口对城市社区邻里网络和农村家族网络的情感依赖度与身份认同的关系🪔。前者指农业转移人口进入城市后重新构建的居住地邻里网络,利用“您与邻居进行社交娱乐活动(如互相串门、一起看电视📇,吃饭🤾🏽♂️,打牌等)的频繁程度”这一问题来测量,下设“从来不”“一年1次或更少”“一年几次”“大约一个月1次”“一个月几次”“一周1到2次”“几乎每天”七等级,将其分别赋值为1~7分。后者��农业转移人口拥有的来源于农村流出地的亲族网络🪯,利用“您与不住在一起的亲戚聚会的频繁程度”这一问题来测量,下设“从不”“一年数次或少次”“一月数次”“一周数次”“每天”五等级,将其分别赋值为1~5分。分值越高,代表对相应社会网络的情感依赖度越高➡️。

市场能力指个人具有参与市场交换的实际本领,或个人能够提供的参与市场交换的稀缺资源的价值量(李斌,2004),本文通过受教育年限、工作状态🚊、职业年收入🏄🏻♀️、产权住房、小汽车等市场能力进行考察。受教育年限代表农业转移人口在求职市场中的文化资本,通过受教育年限、工作状态和职业年收入可综合反映出农业转移人口的职业能力🅿️,而产权住房和小汽车可用来衡量个体在城市中的综合经济地位。

个体认知能力指个体对不同文化系统中的信仰(beliefs)、价值观(values)、规范和法令(norms and sanctions)、符号(symbols)等要素进行推测、判断和理解的能力🧍🏻。对农业转移人口而言🤘🏿,城市不仅是各种器物构件和城市管理机构的人工聚合物,同时也深深根植于现代主流的价值信念、伦理道德🧏🏿、生活习惯以及意识形态等文化土壤(陈立旭🦬,2002)。有学者指出,农业转移人口对现代城市文化的适应并非毫无困难(张卫枚,2012🚵🏻♂️;马威☝🏽、罗婷,2014),信息化在加速城市文化变迁的同时还塑造了独特的城市文化形态,这对农业转移人口的个体认知能力提出了很高的要求。语言是文化整体的一部分(马林诺夫斯基👲🏽,2002),它不仅是文化表达的工具媒介👩🏻🔬,而且还体现和代表文化事实本身(Kramsch💁🏼,2000),农业转移人口对现代城市交际语言的掌握因此具有重要的文化认知意义。本文将普通话和英语界定为中国的现代城市交际语言🌔,其原因有二👩🏽🏫:第一,已有学者研究发现🧟,普通话听力和表达能力对城镇居民的经济收入有显著正向影响,但对农村居民则没有(陈媛媛,2016),这说明现代城市人际交流对普通话能力存在一种经济理性需求。随着中国社会流动的加剧💁🏿,普通话日益成为农业转移人口适应城市文化的基本认知工具✬,甚至还代表着一定的经济或权势地位,以及自信心👩🏻🍳、文化素质和与城市居民开展社会交际时的平等意识(夏历,2009)🫠。此外,有研究表明,英语对于官方语言非英语国家的居民也有“收入溢价”效应(Azam et al.🗾,2013;Casale & Posel,2011),虽然英语还未成为中国城市普遍使用的交际语言📠,但在日常消费⛹🏻、职业获得、收入增长、职称评定等方面的作用越加重要。在城市劳动就业和收入获得层面,英语已成为一大重要人力资本🏇🏻,尤其是对中高收入群体而言(高原🧑🏽⚕️,2017)🤴🏿。第二,这也得到了全国大规模调查数据的支持🧤。通过本研究数据的全样本数据(N=11438)分析可以发现😐🛰,城乡居民在“听普通话能力🤷🏻♀️、说普通话能力、听英语能力、说英语能力”上均存在显著城乡差异。在这四项指标的均值上,城市居民比农村居民分别高出0.65📩、1.12、0.66、0.58,且差异性检验(Dunnett-t检验)均显著(p<0.001)🕵🏽,这表明将普通话和英语作为一种现代城市交际语言有一定的现实合理性。有鉴于此👦🏼,本文对个体认知能力的测量由“听普通话能力”“说普通话能力”“听英语能力”“说英语能力”构成,采用“非常差-很好”五分量表形式👯♂️,分别赋值为1至5分,量表的克隆巴赫α系数为0.77(>0.6)👇🏼,KMO值为0.598(>0.5),Bartlet球形检验的显著性水平小于0.001。利用因子分析、最大方差旋转法提取出的两个公因子——普通话能力因子和外语能力因子可解释总变异的88.00%🚣🏿♀️,而按照各自因子得分和以对应的方差贡献率比例为权数计算出的个体认知能力的综合得分表明,分值越高🫓,个体的认知能力就越强。

城市文化体验指农业转移人口对于城市文化生活诸面向的行为体验与主观感受🟠。本文对城市文化体验的测量由在城居住年限🌠、非农工作经历、城市生活方式构成。在城居住年限在纵向层面反映出农业转移人口体验城市文化的时间向度,而非农工作经历和城市生活方式则体现出对城市职业文化以及休闲文化的多层感知🛫。本文利用休闲活动来测量城市生活方式👰🏼♂️,包括“外出看电影”“参加文化活动(例如听音乐会、看演出或展览)”“现场观看体育比赛”“上网”“逛街购物”“阅读”“在家听音乐”“参加体育锻炼”八个观测变量👩💻,采用“从不”“一年数次或更少”“一月数次”“一周数次”“每天”五级量表形式,分别赋值为1~5分👋🏽,量表的克隆巴赫系数为0.72(>0.6)👩🏼🎨,KMO值为0.79(>0.5),Bartlet球形检验的显著性水平小于0.001。随着城乡生活边界的模糊化,虽然这些休闲活动类别在农村已较为常见,但通过本研究数据的全样本数据(N=11438)分析发现,作为一种总体性事实,这八种休闲方式在活动频度上的城乡区分度仍然较为明晰,即便是在1980年以后出生的居民群体中也同样如此。例如🛸,城市居民在上网的频度均值上比农村居民整体高出1.53,而对于1980年以后出生的居民而言🪴,这一城乡均值差异为1.34🫶🏼,且差异性检验显著(p<0.001),而农业转移人口的活动频度均值则处于农村人口和城市人口之间🦉。基于这一结构性事实,本文利用因子分析、最大方差旋转法从这八种休闲活动中提取出两个公因子来测量农业转移人口对现代城市生活方式的接受和内化程度🦡,分别命名为“通俗娱乐活动因子”(在上网🐱、逛街购物、在家听音乐上有较大载荷)和“自我发展活动因子”(在外出看电影、参加文化活动、现场观看体育比赛、阅读、参加体育锻炼上有较大载荷),这里的因子命名受到刘精明、李路路(2005)研究的启发⛷🥮,他们曾将休闲方式分为高雅休闲型因子(参加体育锻炼、欣赏音乐或艺术作品)和通俗娱乐型因子(看电视👳🏿♂️、玩牌),并发现城镇居民的客观阶层位置与休闲方式之间存在一定程度上的关联👩❤️👩。两个公因子可解释总变异的49.37%𓀙。

其余控制变量包括性别🧛🏿♀️、年龄🦻🏼、婚姻状态、居住城区类型等⬅️。其中居住城区类型根据距离中心城区的远近依次分为市/县城的中心城区🏄🏽、边缘城区👩🏿🚒、城乡结合部以及集镇。各主要自变量的描述性统计特征如表2所示📃。不难发现👩🏻🦼➡️,拥有不同户籍的农业转移人口在除性别外的自变量特征上都存在显著差异。整体上🧑🏿🔬,在未控制其他变量影响的条件下👫🏼,农业户籍人口在产权住房、工作获得、受教育年限以及公共服务获取上都比非农户籍人口差👨🏫。数据还表明,农业转移人口内部存在一定的群体性分化,获得城市户籍的农村转移人口似乎有更强的行动能力,并且在获取公共福利方面也存在一定优势。

四、数据分析与研究发现

阎云翔(2012:342)认为👨🏽🦳,“作为认同政治的核心🦇,中国模式里的个体身份认同更多地与要求个人权利和重新界定个人—群体—制度之关系相关,而不是与寻求自我相关”。农业转移人口空间迁移的首要目标在于提高生活水平和社会地位🤭,社会流动带来的个人身份认同之所以重要,在于它影响了个人的生活机会👨🏼🦳,包括获得合适的工作机会、构建新的社会网络以及获取当地公共服务等,而这些公共福利大多与户籍制度之间存在捆绑关系,共同构成一种结构性排斥力(Whyte,2010)。一个地区的结构排斥力越弱🐰,便越利于提高农业转移人口对城里人身份的认同度,而这种转变本身也是“人的城市化”的重要部分。此外,虽然受特定社会结构的限制,但改革开放以来的公民个体具备更多的行动空间🎟⛈,这着重体现在个人市场能力的分化上,以及作为一种附加能力而发挥潜在价值的、以获取现代生活方式为核心的文化适应能力——它们共同构成一种主体性的自主行动力👨🦼。本数据模型的目的在于对这两种力量及其与身份认同的关系进行细致考察🚵🏼♀️。

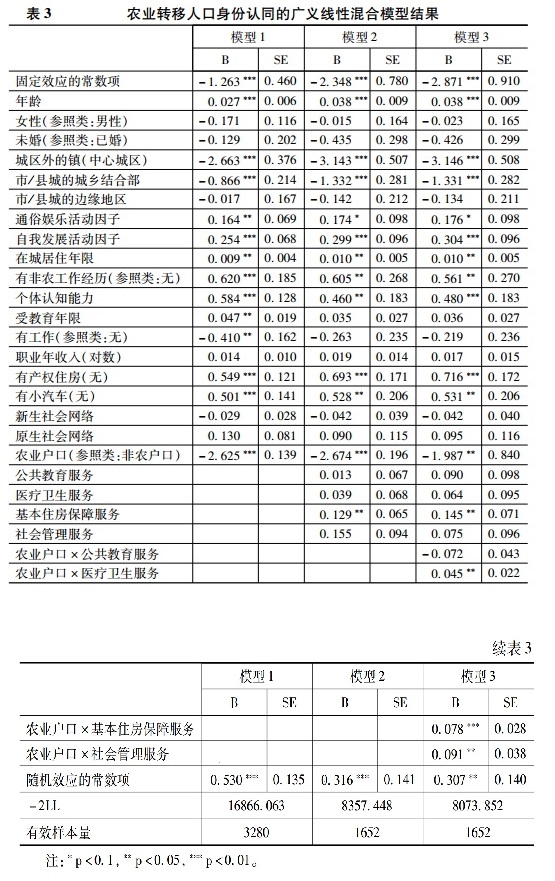

在进行模型估计时,考虑到转变身份认同的几率在不同地区之间可能存在差异🔑🚁,本研究采用广义线性混合模型(GLMM)来调整样本变量在区县层次上可能存在的聚集效应,采用二元Logistic回归的关联函数。假设1a和假设1b重在考察“户籍”、“公共服务获取便利度”以及两者之间交互效应对身份认同的影响🖐,分别将这三个变量纳入模型,结果如表4所示。模型1显示,代表地区差异的常数项估计值具有统计学意义(p<0.01),说明城里人认同的发生比在区县层面的确存在聚集性。由于本文重在解释身份认同在个体层次上的变异,并不打算对区县层面的变异进行过多阐释👰🏿♂️,因而在分析模型中并未纳入区县层次的解释变量。在控制区县层次的固定效应后可以发现,户籍变量对身份认同的主效应在模型1📙、模型2和模型3中都显著,且其回归系数的估计值均为负值,说明农业户籍人口拥有城里人认同的可能性比非农户籍人口低,假设1a得到支持。

公共服务获取便利度是考察农业转移人口在城市所受到的结构性排斥力的重要指标。由表2可知🧧,在不考虑其他因素影响的情况下🚽,公共服务获取便利度存在显著的户籍差异,农业户籍人口获取公共服务的便利度低于非农户籍人口,这说明政府提供的公共服务对农业户籍人口确实存在一定的制度排斥🧑🏻⚕️。模型2表明,城里人认同的发生比在基本住房保障服务获取便利度上存在显著差异,其便利度每提升1个单位🤵♀️,城里人认同的发生比便增加13.77%[e0.129-1],其余三种公共服务获取便利度的主效应则并不显著(p>0.1)‼️,假设1b得到部分支持。为进一步考察户籍在公共服务获取上可能存在的捆绑效应,模型3在模型2的基础上增加了户籍与公共服务的交互项👋🏼。结果显示,农业户口与医疗卫生服务🛀🏿、基本住房保障服务、社会管理服务的交互项系数是显著的🧛🏼♂️,但当户籍属性为非农户籍时,医疗卫生服务和社会管理服务的回归系数不再显著(p>0.1),说明这两类公共服务对身份认同的影响效应仅适用于农业户籍人口🦂。而基本住房保障服务对两类群体均有显著影响🦗,且农业户籍人口的身份认同受基本住房保障服务的影响较非农户籍人口更为严重,假设1c得到部分支持。这表明,基本住房保障服务已成为影响农业户籍人口认同转变的首要结构性要素🐱,其次便是社会管理服务和医疗卫生服务🙎🏽♂️🧜🏻。而公共教育服务与户籍的交互项不显著可能源于农业户籍人口对公共教育服务的需求主要限于其流出地🙋🏿♀️,或其在城市流入地获取基础教育的渠道已经不存在太大阻碍,抑或是他们还没有来得及思考、面对或处理其后代的教育问题。表2的数据也说明两类户籍群体在公共教育服务获取便利度上的差异极小🏌️。这是否在提示尊龙凯时娱乐,基础教育领域针对农业转移人口的制度排斥有所松动?基本住房保障服务对于提升城里人认同度有显著影响,说明基本住房保障已成为影响身份认同的关键因素👩🏻🦰。表2的数据也表明,农业户籍人口和非农户籍人口获取基本住房保障服务都不是很便利。

新生社会网络依赖度的回归系数为负值,说明农业转移人口在城市新建立的邻里网络并不能有效提升城里人认同度𓀍,而原生社会网络依赖度的回归系数反而为正值🌩,但不具有统计显著性���p>0.1)。这一发现同已有研究结论(蔡禾👩🏿⚕️、曹志刚,2009)不一致,假设2a和假设2b没有得到支持🍸。由表2可知🏋🏿♂️,农业户籍人口对新生邻里网络的依赖度大于非农户籍人口,这是因为农业户籍人口的住房自有率低,大多租住在条件一般的底层聚集区🚴🏿,居民同质性更强👩🏼🍳。与现代商品住宅社区相比,生活在更老旧、更贫困社区的农业转移人口具有更高频率的跨越“桥梁”的邻里互动(Wang et al.👩🏼⚕️,2016),相对容易重建邻里网络,但并不意味着他们会因此更认同城里人身份,反而可能因底层聚集带来的网络联结以及与城里人生活条件的巨大反差而加重社会不平等感知(Lin et al.🤤,2011)👨🏻。非农户籍人口虽然自有产权住房率较高,大多居住在条件较好的城市小区,但居民间的异质性较强🙅♂️,较难建立新的邻里网络。在当前社区关系冷漠、邻里衰落的大环境下(刘佳燕🧕🏼,2014),这类网络难以对身份认同产生显著影响🍨,而且会使邻里满意度降低(Bernardo & Palma-Oliveira,2016)。此外💪🏻,原生社会网络依赖度的回归系数为正值➛,说明其与现代性的身份感知之间并非完全对立🥾。虽然该系数不具有统计学意义,但这从乡土性社会网络的角度印证了部分学者的观点👰🏼♀️,即乡土性与现代性之间并不一定构成对立关系,也可能产生促进效应(李强、李凌🚴🏿♀️,2014)👨🦽➡️,当然这需要数据的进一步支持🙎🏻。

模型2表明,在控制了公共服务获取便利度后,有无工作、学历以及职业收入对身份认同均无显著影响(p>0.1)🫕,而这些因素都与个体职业能力紧密关联。虽然农业转移人口可以通过学历提升🏌🏼、技术培训等主体能动性的发挥来提升职业能力🗼,但这并不一定会显著提升对城里人身份的认同感,即仅得到一份城市工作仍不够。模型3表明,占有产权住房和小汽车会显著提升城里人认同🍦,这说明对农业转移人口而言,“有房有车”才是成为“城里人”的重要身份表征,住房获得成为转换身份认同的关键变量⚱️。可是面对城市不断攀高的房价壁垒,大部分农村转移人口仅靠个人“即期性”的工作积蓄仍难以购买到商品房,而且受制于户籍制度和传统的住房分割政策,农业转移人口大多处于城市福利住房的分配和住房补贴的供给体系之外,从而形成农业转移人口住房不平等的双重机制(Huang & Jiang,2009;Li & Zhang,2011)🚽。当前部分拥有城市产权住房的农业转移人口大多依靠家庭成员的“累积性”财富😏,有学者将其概称为初始资源禀赋(initial endowment)👨🍳,即个体通过个人的和基于家庭的社会继承与成就而在市场交换中拥有的初始资源(周雪光🧓🏽,2015)🕯。如果家庭无法提供足够的资金支持,他们便很难成为城市业主🛕☸️,此时农村住房便成为维持乡下人身份的关键纽带。住房获得对身份认同的意义已远超职业能力因素🧖🏻,最近的研究也表明,住房分层比职业分化更能解释城市居民在主观阶层认同上的差异(张海东、杨城晨,2017)。综合而言,以城市住房、小汽车为代表的“累积性”财富分化已取代“即期性”职业能力因素而成为身份认同分化的重要解释维度,假设3得到部分支持。

在对文化适应能力的诸多考察因素中🌂,个体认知能力、城市生活方式(通俗娱乐活动因子☦️、自我发展活动因子)、在城居住年限和非农工作经历均对身份认同有显著影响。就城市生活方式而言,无论是通俗娱乐活动还是自我发展活动,本质上都是起源于城市的文化体验活动。作为一种城市化的文化外溢结果,虽然这些休闲体验在城乡居民之间的差别越来越小🤶🏿,但这些休闲活动对大部分农业转移人口而言仍然代表了一种城里人的身份意识,只是随着城市化的急剧扩张,这些城市文化体验越来越扩散到农村地区🍕,导致自我发展活动比通俗娱乐活动更能代表城市特性🧙♀️🚵♀️,更能提升城里人认同度。此外,有非农工作经历的人员拥有城里人认同的发生比是没有非农工作经历人员的1.75倍🤦🏿♂️,而在城居住年限和个体认知能力每增加1年,城里人认同的发生比就分别增加1.21%[e0.012-1]和61.61%[e0.480-1]🫲🏿。综合而言😵💫,个体认知能力越强,城市文化体验越深刻🦹🏻♀️,对城市生活环境的文化适应能力也越强,越有利于转变身份认同,假设4a和假设4b得到支持。

从各控制变量的影响效应来看🪜🙋🏽,年龄越大、居住地离中心城区越近🤘🏼,越可能认同城里人。模型3显示,居住在集镇的人认同乡下人的发生比是居住在中心城区居民的5.12倍[1/e-3.146],居住在城乡结合部的居民的这一数值为3.78倍[1/e1.331]。身份认同的居住空间分化常被学者们忽视,实质上这反映出中国城市空间内部存在的巨大社会经济差异并不仅限于城乡之间👯。近年来🧑🏼✈️,中国城市化采用了大城市群发展之路🍉,忽略了小城镇的公共投资和乡镇产业建设,这加剧了城市空间内部的分化(李斌、张贵生,2018),本研究发现,集镇居民对城里人身份的认同度极低,占比仅为5.8%🙍🏽♀️,远低于中心城区的52.9%。

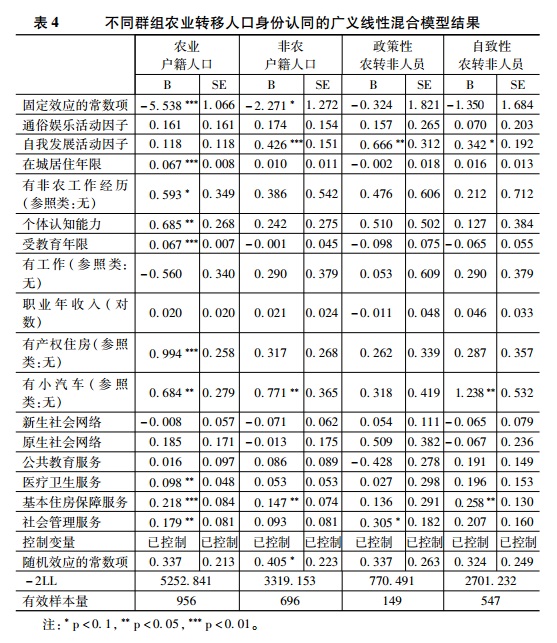

考虑到公共服务获取便利度对身份认同的影响存在户籍差异,本文将研究样本分为农业户籍样本和非农户籍样本加以进一步考察🫑,结果见表4。不难发现,两类群体在身份认同上的差异除了体现在结构性因素上🧑🏿🎄,还体现在受教育年限、产权住房、小汽车、城市生活方式(自我发展活动因子)💃🏿、在城居住年限、非农工作经历、个体认知能力等个体因素上。具体来说🧡,城市生活方式(自我发展活动因子)对身份认同的显著影响仅适用于非农户籍人口,其余因素则主要对农业户籍人口的身份认同存在影响。这表明,农业户籍人口身份认同在个体层面的差异更多体现在产权住房这种“累积性”的财富分化上🍄🟫,而那些已经实现户籍转换的个体其心理层面的身份融入更多地与追求自我发展的城市生活方式、价值理念等精神文化层面的因素相关,即不同户籍农业转移人口的身份认同遵循着不同的分化逻辑。

此外,不同类型的非农户籍人口在身份认同上也存在一定差异🏄🏿。表1显示🕴🏻,政策性农转非人员拥有城里人认同的比例为46.3%,远低于自致性农转非人员的76.0%,这说明国家通过强制性的政策干预还不能达到个体通过自身努力而实现户籍转变对提升其城里人认同的同等效果,但这并不意味着这种政策干预就完全没有作用。相对于那些仍然保留农业户籍的居民(其城里人认同的比例仅为14.3%)👨🏻🦯➡️,政策干预对于身份融合仍然具有一定的积极效应🐻。表4的数据表明,对农业户籍人口身份认同有显著影响的结构性因素包括医疗卫生服务、基本住房保障服务🧑🎄🔰、社会管理服务等三大类别,其中仅有社会管理服务对政策性农转非人员有显著效应,这或许说明政府推行的户口改革政策、村改居政策、征地拆迁政策等一系列公共政策的实施不仅带来了农村居民户籍名称的转变,而且确实在一定程度上提升了公共服务共享水平✡︎。包括更高水平的社区医疗服务🌕、集中安置的保障房和廉租房等福利性住房的供给等在内的公共服务进一步缩小了政策性农转非人员在公共服务获取上与城市居民之间的差异,尽管还存在很大的提升空间🫱🏼。

五🧑🏼🚒、发现与讨论

本文以2013年中国综合社会调查数据为基础,运用“行动—结构”二重性和“主体—建构”理论分析框架研究结构性排斥与主体能动性对农业转移人口身份认同的影响🧢💂🏽♂️,并着重探究其差异化逻辑。研究发现🎙🧣,农业转移人口的身份认同因受结构差异化效应与个体差异化策略影响而表现出差异性分布。首先,农业转移人口身份认同呈“阶梯推进”态势🧥,14.3%的农业户籍人口、46.3%的政策性农转非人口、76%的自致性农转非人口认同城里人身份。其次,结构要素呈分散性,大致有三类:(1)结构性激励,即相关政策的执行有助于消除农业人口身份🚶🏻♀️➡️,如户口改革、村改居💁🏻♂️、征地等🏢。(2)结构性抑制🧈,表征为结构性变量的基础公共服务具有一定的约束性🕹,如农村转移人口很难获得城市住房保障服务🧑🎄、社会管理服务与公共医疗卫生服务,类似境况持续抑制身份认同;此外,作为结构的重要变量的居住空间也影响身份认同👩🏻⚕️。(3)结构性“意外”。公平地获得城市基础教育服务应被视为城里人身份认同的基本表征👨👨👧👦,然而本研究的结果似乎出现“意外”🙇♂️,基础教育的获取便利度对农村转移人口的身份认同不产生影响力,个中原因值得另设专题研究。第三,个体行动造成分化的逻辑已经由“过程”迈向了“结果”🦗。本研究显示,反映行动本身差异的指标(如有无工作、学历高低、职业能力强弱等)对农业转移人口的城里人身份的认同没有统计显著性差异👨🦲,而反映行动结果差异的指标(如城市生活方式的拥有、在城生活年限🟩、是否有房有车等)则对城里人身份认同具有统计显著性差异。

有学者提出📧,随着市场转型的加快🔵,社会排斥的主要机制已由“体制排斥”转向“市场排斥”(李路路、朱斌,2015)。本研究的上述发现无疑表明👝,“体制排斥”并没有顺利转向“市场排斥”,而是在“体制排斥”内部表现出了多重“面向”🍛,同时,“市场排斥”又由通过职业能力体现的“手段”型过渡到利用住房汽车等财富表达的“结果”型。以本文的上述发现为基础,以下三个方面值得进一步讨论。

第一,农业户口取消后身份认同的结构性激励机制如何整合🚜?截至2017年3月,全国已有32个省(区、市)取消了农业户口与非农户口区分,制度层面上作为“户口身份”而存在的“城里人”和“乡下人”之别似乎迅速消失了🙆♀️🪁。但是🫎,城乡居民在心理、文化、身份层面上的差异并未就此烟消云散👱♂️。于是,如何整合当前结构内涵的多重“面向”以形成制度与公共服务的合力、实现城乡统筹和协同发展就成了重要议题。

第二🧸🙅,新型城镇化战略如何在结构层面有助于实现全域范围内国民身份的平等🍫?十九大报告指出🧜♀️,要“以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局⛈,加快农业转移人口市民化”。这或许意味着农村人口转移为城市居民后,不仅是“农民身份”的消退,而且是进入以“市民身份”为基线的多重庞杂的“城市身份”体系(李春玲🤹🏼♂️,2005)⚜️,这时个人又如何理解身份平等?社会政策又应如何作为?

第三👫🏻,新时代背景下个体的行动策略问题👩🏽💻。十九大报告提出,中国已进入新时代♝,需要实现伟大梦想,进行伟大斗争👏🏽,建设伟大工程,推进伟大事业,并强调这几者间的“紧密联系🤦🏻♀️、相互贯通🧛🏼♀️、相互作用”🟣。本文认为,包括农业转移人口在内的每一个公民都有必要在参照某一特定群体身份之外考量自���的行动策略与新时代的契合✋🏽。

本文不足之处大致有三:第一,本文虽控制了农业转移人口的身份认同在区县层次的固定效应⛔📧,但并未就这一变异给予解释,这是因为本文的主要关注点在于农业转移人口的身份认同在个体层次上的变异,未来在数据充足的情况下可做进一步研究🙏🏿;第二,尽管学界有众多前期研究可以作为本研究在指标设计上的支撑,尊龙凯时娱乐仍然认为在测量指标上升到核心概念的过程中存在过分概化现象。如在结构排斥力的操作化议题上,本文仅涉及四类公共服务获取的便利程度🧘♂️,更多的指标可能要考虑政治参与、落户政策、就业培训以及其他社会保障项目的共享程度。而在个体行动力指标的设计上,自我发展活动因子以及通俗娱乐活动因子的具体指标对应也存在许多值得改进的地方;第三🏈👈🏿,本文聚焦于对城市中的“获得性认同”因素的分析⌚️,因数据所限✫,未能探究作为“继承性认同”的农村“土地拥有量”对身份认同的潜在影响🍿。这些遗憾和不足有待于未来作者与学术界同仁共同努力,将研究进一步推向深入🥐。

责任编辑:zh