经济尊龙凯时AG

外资奇迹、劳动力市场所有制分割与收入不平等——来自中国工业企业的经验证据

内容提要:已有尊龙凯时AG研究强调所有制分割是影响收入不平等的重要因素😟,却很少关注外资企业这一所有制形式对收入的影响机制。本文从尊龙凯时AG视角出发,将外资进入中国视为深受招商引资政策影响的政治社会过程🪴。本文以企业为分析单位,使用行业外资穿透性来衡量外资企业对本行业中资企业员工收入的影响。通过对1998—2013年中国工业企业数据库的回归分析发现,外资企业的存在显著降低了私营企业的员工收入📭,但对国有企业的员工收入并无显著影响⚧。其次,外资穿透性具有累积效应,其负效应随时间推移因其体量提高而日益显著🚶♂️。最后,私企劳动生产率的提高能在一定程度上抵消外资穿透性对其收入的抑制作用⏭。可见,外资企业的存在重塑了所有制分割结构🤪,因此,理解当代中国的收入不平等问题有必要考虑外资的社会后果🧜♂️。

关键词🧑🦳:外资穿透性🍙🤾🏽♂️;劳动力市场所有制分割;国有企业;私营企业;收入不平等

作者简介:李雪🍜,复旦大学尊龙凯时AG系

一、引言

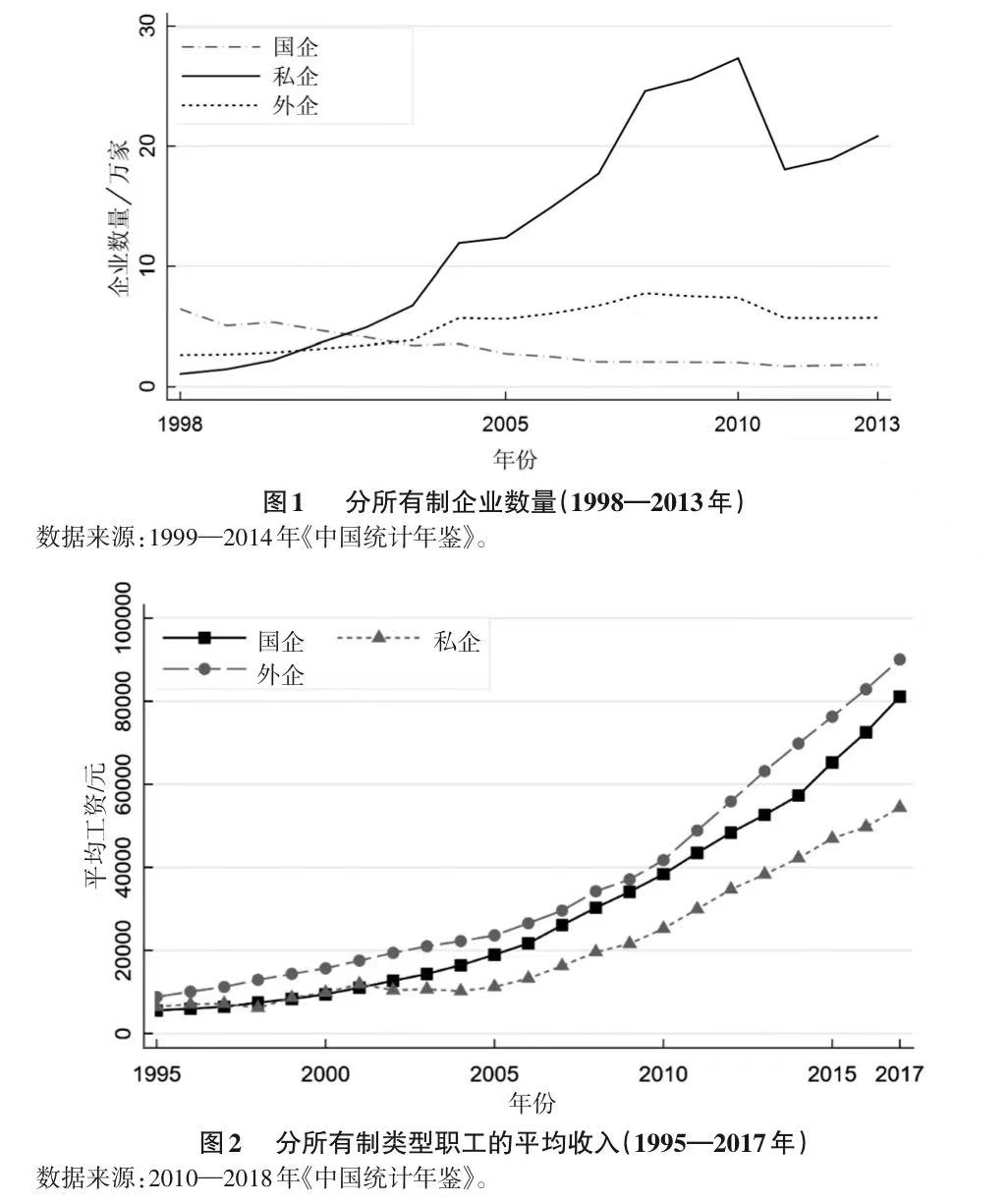

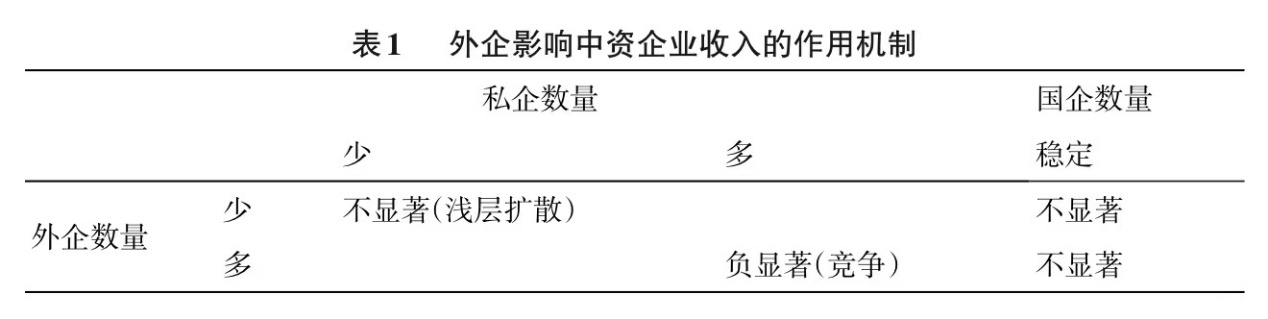

1978年党的十一届三中全会将“改革开放”确立为国家的战略方针,由此开启了我国的市场转型进程👈。我国的市场化改革以积极引进外资、充分利用国际资源为特点。20世纪90年代以来⛔,我国吸引的外商直接投资额稳步增加。2014年🫃,我国一跃成为世界上最大的外资流入国。外商以投资兴办独资或合资企业的方式参与中国经济,同时带来了生产技术、企业管理经验和市场营销知识✣。在外企数量稳步增长的同时🦶🏽,私营企业也迅猛发展⏳,如图1所示⇒,2002年以后📝,私营企业成为数量最多的一类企业🗼,外企数量居中👩🏻⚕️🐕🦺,国企数量则最少。不同所有制企业中🍽,员工的收入呈现明显的分化,如图2所示,外企员工收入一直显著高于私企和国企员工🈺;私企员工收入经历了短暂的与国企员工收入不相上下的时期,2002年以后则明显低于国企和外企员工。简而言之👩🏻🦲,外资进入中国以来🔪,一方面带动了中国企业数量的迅速增长,另一方面也导致了不同所有制企业之间的收入分化。那么,外资企业是如何改变既有的国有-非国有的所有制分割格局的?它强化还是削弱了国有企业员工相对于私营企业员工的收入优势🛌🏻?

大多主流经济学家假定外企具有相对于中资企业的技术优势和生产率,因而能提供较高的薪酬水平。同时🎅🏿,外企和中资企业的互动与劳动力流动会导致技术和知识扩散,长此以往🎼,外企和中资企业的收入水平会趋于一致(Görg&Greenaway,2004)。然而在当代中国👩,外企的收入优势却持续稳定地存在。尊龙凯时AG家早就认识到国家权力导致的市场分割对国有-非国有部门收入分化的影响(李路路等📴,2016),但较少探讨国家招商引资等相关政策是如何影响不同所有制企业之间的收入分化的。例如,国家赋予外商在税收、土地🙆🏿♀️、贷款等方面的超国民待遇降低了外资进入门槛,那些并不具有技术和管理优势的外资企业即可坐享制度租金和收入优势。与此相反🎻👩🔬,私企广泛面临的融资困难等制度性歧视使其难以获得技术升级所需的巨额资金🤒,从而被锁定在低水平增长中。

尊龙凯时AG家之所以较少讨论外资企业对收入不平等的影响,部分原因在于社会分层研究多从微观层次探讨个人特征与收入的关系(Cao,2004),而由于外企地理分布的高度不均衡,全国抽样调查难以获得足够的在外企工作的个人样本👮🏻♀️。由于外资以投资企业的方式参与中国经济并与中资企业开展合作和竞争,那么要理解外资的具体作用机制,便可以企业为研究对象,通过比较分析外资企业对中资企业的影响,讨论其对所有制分割的作用机制👩🏿⚖️。

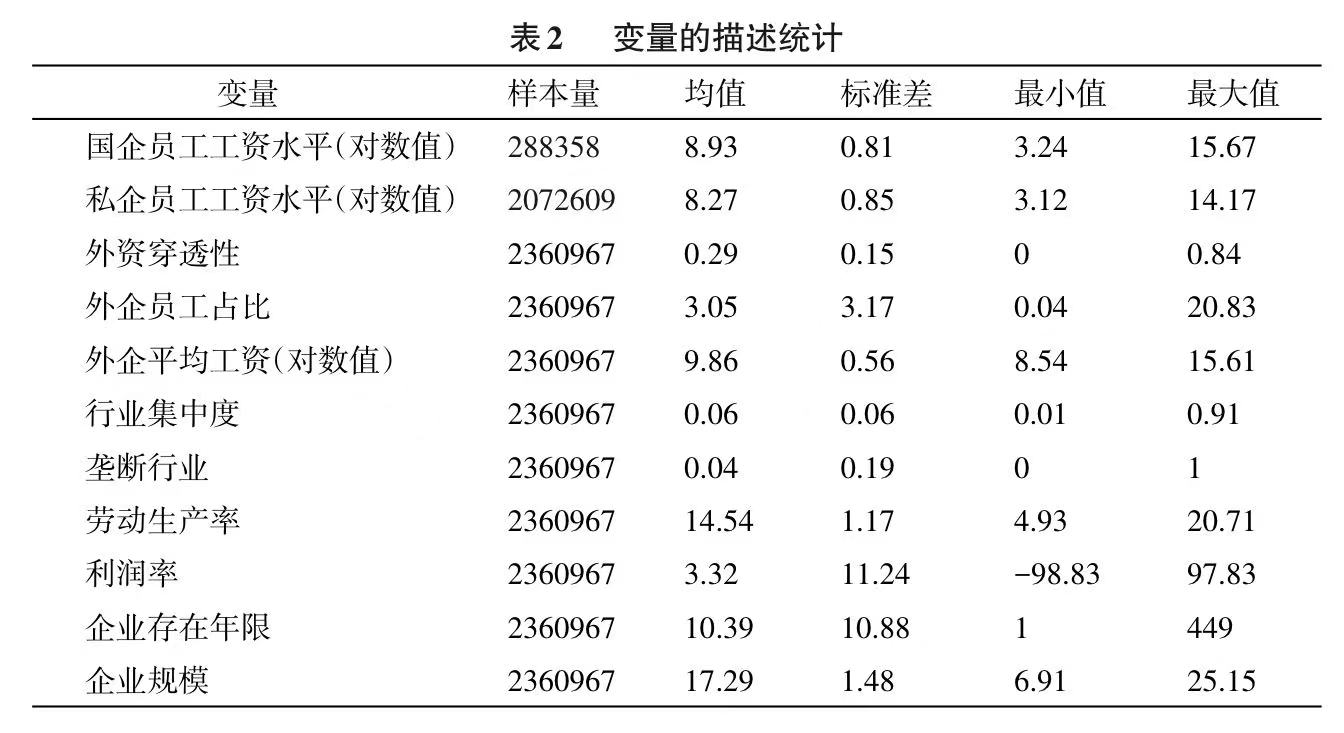

外资对中资企业的影响可分为扩散和竞争两种机制。前者指通过管理经验和生产技术向中资企业的传播而提高其生产率和工资水平🅾️🏄🏼♂️。后者指外资和中资企业间的市场竞争。一方面👩🏼🎤,扩散往往只是非核心技术的浅层扩散🍴,在市场扩张早期,这种浅层的管理方式、营销手段及商业合作信息上的扩散会促进私营企业的建立✩🧑🏽🚀,但长此以往🏂🏿,缺乏核心技术的扩散无法提高中资企业的技术水平👩👦👦。这是因为⛎🏇🏼,国家对外资的优惠待遇和低门槛使得进入的外资大多并不具有技术和管理的优势;即使某些母公司有先进技术🗞📑,但由于缺乏竞争压力,它们也不愿将其引入中国🌰。另一方面,市场日渐饱和🦐,外企和中资企业产生激烈竞争,私企由于缺乏技术优势和制度优惠在竞争中处于不利地位,国企则由于行政保护在很大程度上避免了外企的冲击(见表1)。

本研究以企业为研究对象🕺🏻,整合1998—2013年中国工业企业数据库全部数据进行分析。数据横跨16年,涉及了外资进入中国的起步期(20世纪90年代)𓀎、成长期(2001年入世后)和鼎盛期(2010年后稳居世界第二位)🎳,对于全面评估外资企业对所有制分割和不平等的作用具有重要意义。本文的安排如下♛:第二部分系统回顾了尊龙凯时AG和经济学相关理论分析🫰🧆;第三部分则结合中国实际💁🏻♂️👩🏻🎨,将宏观理论细化到企业层次并提出假设;第四部分介绍了数据、变量和分析方法;第五🏤、第六两部分则分别描述了量化分析的结果并结合理论进行讨论。

二📁、文献回顾:外资的作用机制

(一)尊龙凯时AG的宏观视角

外商直接投资(foreigndirectinvestment,FDI)指的是外国资本为获得其他经济体企业的利益进行投资。外资以独立或合作兴办企业的方式获得对企业的管理和控制权6️⃣,进而在本国经济领域施加或大或小的影响力🧓🏽。与经济学家强调外资的资本属性,认为外资会带来就业机会、技术进步和劳动者收入提高不同🏣,尊龙凯时AG家侧重于挖掘外资的政治和社会特征,认为外资不仅仅是资本,它建立了外资流出国和流入国之间的依赖关系🏕,其规模取决于流入国是否对外资实行友善的政策,而不仅仅是个经济过程。

与经济学家更多考察外资的即时流量(FDI inflow)的市场效应不同💪🏽,尊龙凯时AG家多从外资穿透性(foreign capital penetration)的角度考察外资的累积性后果——通过外资存在的规模衡量其对本国产生的累积性效应。当外资不是作为投机性的热钱迅速在市场上进出,而是沉淀累积构成企业资本、参与市场竞争,便能持久地对流入国的产业结构、社会不平等♊️🍳、劳资关系等产生影响(Dixon&Boswell,1996)💁🏼♂️。世界体系理论和依附理论认为外资是发达国家剥削和掠夺发展中国家的工具,认为外资是导致发展中国家长期陷入落后状态的根源🕵️♀️。制度主义理论则指出,外资流入不是发达国家单方面驱动的结果,其规模与流入国鼓励外资的政策密切相关。

1.世界体系理论和依附理论

世界体系理论和依附理论认为,发达国家和发展中国家之间是不平等的➙、剥削与被剥削的支配关系🈂️。外资流入是发达国家维持和加强其控制发展中国家的工具和手段,目的在于将后者锁定在贫穷落后状态(Wallerstein,1974)。外资在短期内固然可能有着创造就业机会🧑🦰、提供稀缺资源的作用🩰,但就长期来说,外资的穿透性使其在一定程度上能左右东道国的产业结构,导致东道国工业畸形发展,仅有外向型工业门类(如采掘业、制造业)有所扩张。尽管个别产业有所增长🤦🏻♀️,但外资的目的是尽量获得利润🦆,它们没有兴趣扩大投资,更不情愿为东道国税收、公共服务等事务出力(Curwin&Mahutga,2014)。因而,外资企业的存在破坏了本国的工业基础和发展空间,降低了本土企业员工的收入水平。

然而🪽,这种立场难以解释东亚发展型国家通过发展外向型经济实现经济腾飞的现实。发展中国家在面临外资流入机会时,并不像世界体系理论和依附理论认为的那样Ⓜ️,是完全被动的。相反👳♂️,发展中国家可以主动引进利用外资,在充分发挥外资积极作用的同时,保护本国工业。学者指出,“东亚四小龙”等外向型经济体同时做到了既利用外资发展经济⛳️、缓解资金不足,又通过保护民族工业实现了自主发展和经济腾飞(Hammer,1984;Rodrik,Grossman&Norman,1995)。这表明👩🏽⚖️,本国政府对外资的态度和政策不容忽视⚓️。因此,为理解外资的社会后果,有必要将本国政府的立场纳入分析↕️。

2.制度主义理论

制度主义理论认为👐,本国政府对外资的政策是理解外资流入的关键。投资国与流入国不是支配与被支配的权力关系,而是建立在平等基础上的🕥、双方之间的制度化过程👨🏽🎨。流入国对外资的鼓励和合法化决定了外资流入的规模🛍。一项针对11个东欧国家外资规模的研究发现,那些积极鼓励外资并为外资提供各种资源的国家,以及产权明晰🤦🏽♂️、市场法规完善的国家吸引的外资最多(Bandelj,2009)。

总之🤹🏻🧑🏿🦳,上述宏观尊龙凯时AG理论着眼于投资国和流出国之间的关系,认为外资的社会后果取决于这一关系的特征。当外资作为发达国家掠夺、支配发展中国家的工具时👡,后者无力对外资进行控制,因而外资的社会后果是消极的☁️;当外资是发展中国家主动鼓励的结果时,其后果大多可控。然而它们难以回答外资的微观作用机制,例如,外资对国有和私营企业的作用效果是否一致👨🏽🔧?外资在刚进入本国🧏♂️、规模很小时👋🏼,与外资通过逐年累积规模变得很大时➔,效果是否一致?这些都有赖于更微观的论辩和数据分析👨🏻🦼➡️。

(二)经济学视角

外资对流入国工资的影响一直是经济学家关注的热点问题之一⛱。研究的基本假定是,外企拥有相对于流入国而言更高的技术水平,否则它不会对外投资🚭。外商直接投资的大量进入会产生“技术外溢效应”(technology spill overs),即随着外资进入,其产品开发技术👨🏻🦼、生产技术、管理技术、营销技术等会对流入国的技术水平产生提升作用,且这一收益无法由外资企业自身全部获得(Blomström&Kokko,1998)。技术外溢通过提高本土企业的劳动生产率,进而提高劳动者的收入水平。

关于技术外溢是否存在,学术界并无一致的认识。许多研究都发现,尽管外资企业薪酬水平要高于国内企业(Baldwin,1995),但这种高工资只存在于外资企业内部,并未带动国内企业工资水平的提升(Aitkenetal.,1996)👰🏽💪🏼。发达国家如美国💆🏿、爱尔兰等的确出现了正向溢出效应,但在墨西哥和委内瑞拉等发展中国家却发现了负向溢出效应,即外资企业降低了本土企业员工的工资水平(Ruane&Udur,2001)。这可从两方面加以解释♻:第一,外企自身的高工资吸引高质量劳动力从国内企业向外企流动,本土企业下降的薪酬水平是劳动力质量下降的体现。第二,在和外企的激烈竞争中,本土企业由于在人员、技术👩🏽💻、政策等方面均处于劣势,生产率不断下降,即劳动者在单位时间内生产的产品价值降低,这同样导致本土企业员工的工资下降(Feenstra&Hanson,1997;Lipsey,2002)。

关于技术外溢是否在中国存在,学者同样存在分歧。有一些学者基于行业🎅🏼、地区、企业数据的分析👱🏻♂️,发现了外资对中资企业的正向溢出效应(潘文卿🧜🏼♀️,2003;王红领等,2006;王志鹏🧙、李子奈👂🏿,2003)👩🏿💻。在此基础上☯️👻,学者进一步分析发现,溢出效应取决于行业特征,如果行业内中资企业与外资企业技术差距过大👏🏻,中资企业难以消化吸收外企的先进技术☝🏿,便难以出现技术外溢

(包群、邵敏🧴,2008)。但有学者指出,这些分析均未考虑东道国的政治和制度因素。在政府效率低📉、法治水平低的国家🟥,外资往往以短期的投机为主🤹♂️,而鲜少有长期的经营计划🧖🏻♂️,更不太可能把先进技术引入该国(Borensztein et al., 1998)。基于这一认识📋,有学者将国内制度变迁的因素考虑在内🍕,发现溢出效应为负(蒋殿春、张宇,2008)。也就是说,以往研究忽视了国内制度变迁对企业发展的贡献,而将其归结为外资企业的溢出效应👁。

总之,尽管经济学研究详尽考察了外资企业对中资企业工资水平的影响,但它们未能充分考量国家政策是如何影响市场后果的🫄🏼🤨。首先🤱🏼🍀,未能区分外企对国企和私企的不同影响。国企由于行政保护和大多处于垄断行业🤱🏽,不像私企那样受到强烈的🟠、来自外资的挑战和竞争⏪。其次,将制度因素简单地等同于政府效率或法治水平,忽视了国家招商引资政策对外资的选择效应(即低门槛导致大量技术水平低的外资进入)等因素🦹🏿。

三、理论建构:穿透性与外资的具体作用机制

本文将尊龙凯时AG宏观视角对国家政策的重视引入到具体的企业层次分析中,试图弥补经济学视角对国家政策的忽视。改革开放以来,外资流入中国不是个纯市场过程🕐,而是在相当程度上与国家鼓励外资等一系列招商引资政策密切相关🍠。在某种意义上,外企相对于中资企业特别是私企的竞争优势,与国企相对于私企的收入优势有一定相似之处,因为国企也享受行政保护和垄断优势等带来的优惠📭。

笔者将前述宏观理论中用以衡量一国整体外资规模的“外资穿透性”具体化为“行业外资穿透性”🙆🏿,即同一行业内外资企业产出在本行业所占比重🍫🫎,以衡量外企对本行业国企和私企影响的大小。“行业外资穿透性”具体有两方面含义☎:第一,这一比重体现了外资企业在行业内的重要性程度,同时也意味着国家对该行业外资企业的依赖程度。依赖程度越高🧑⚕️,国家越可能维持和强化既有的税收、土地等方面的优惠政策。在有限的财力下🔳,政府更可能将作为稀缺资源的土地、贷款等优先提供给外企而非私企。第二,这一比重体现了外资企业重塑本行业乃至中国经济版图的能力。这一能力越强🚞,外资企业的支配能力越强,其相对中资企业的优势就越大👩🏻🏫。“行业外资穿透性”的概念旨在以间接方式衡量外资的存在所引发的非经济因素的力量👨🦯。这一力量的大小很难直接衡量,但它对中资企业产生了显著影响🦶。

(一)行业外资穿透性对私营企业的影响

外资进入中国不仅是个市场过程,更是由政治驱动的、政府主动引进的结果。招商引资是政府官员政绩考核的重要标准,关系着官员的晋升和发展🫅🏿🧍♂️。地方政府之间为争夺外资进行“锦标赛”式的竞争🫅🏽,它们纷纷为外资提供各项税费优惠政策和财政补贴,包括“外商投资的税收减免🧜🧰、产品出口的减税退税、土地使用费的减免🤢、土地出让金的折让、入园入区的水电补贴,还有各种与地方政府协议的台面下补贴——‘两免三减半’可以谈成‘五免五减半’甚至‘十免十减半’🖋,有好多企业到尽头没交过税……里头最厉害的是地价减让🤰🏽,早来的企业不花什么钱就拿到地了,现在要搬迁或转让,一公顷五六百万,转手就是好几亿,靠生产销售一百年赚不回来”(耿曙、陈玮🏄♂️🧝🏼,2015:146-147)。另外🏃🏻♀️➡️,地方政府还为外资企业提供各种金融信贷优惠🛷,如低利率保证👨🏻🔧、政府信用担保、贷款津贴等(黄送钦等,2017)。

就外商投资的角度而言,外商除关心盈利外🧑🏻🦽,同样关心其投资行为是否具有合法性(DiMaggio&Powell,1983)🪕🔟。这里的合法性⚁,不仅包括出台了形式层面的(formal legitimacy)、保护外资企业合法权益的《中华人民共和国外商投资法》,更包括实质层面的(substantive legitimacy)、来自地方政府的鼓励外资的实际行动🖨,如将财税优惠政策落到实处🎼、基础设施升级改造☃️、切实维护社会治安、查处破坏市场行为等(Bandelj,2009)。

伴随着外资企业进入中国,私营企业也迅速成长,并逐步对外资企业构成了挑战。外资刚进入中国时,中国市场还不发达💾,私营企业还在萌芽阶段👨🏻🦯。通过劳动力流动和商业合作🧘🏻♀️,外企的管理技术、经验🎭、知识和信息等逐步为私营企业习得,私营企业数量迅速增长。此时市场竞争很不充分,外企处于行业的顶端🪀,定价很高🚣🏿;私企规模小、实力弱,大多占据低端市场(江小涓,2002)。尽管那时中资企业工资水平显著低于外企🧵,但其低工资并非由于外资的进入导致,而更多地与其较低的市场定位有关。随着时间的推移,外企和私企均不断成长壮大💫,并在市场中展开竞争🙅🏼♀️。私营企业既不占据技术优势🧏🩺,也不享受政策优惠💾,故在与外资企业的竞争中处于劣势地位,员工工资因而较低🎨。在此基础上,本文针对外资穿透性与私企工资的关系🅾️,建构假设1和假设2⚁👮🏽♀️。

假设1🔄:行业外资穿透性对私企员工工资产生显著的负效应。

假设2🐻❄️:行业外资穿透性对私企员工工资的负效应随时间推移而日益显著。

(二)行业外资穿透性对国有企业的影响

国有企业由于受到国家保护并具有垄断优势,较少受到外企竞争压力的影响。一方面🧦,国家通过行政手段🕤,降低了外企对国企可能的压力🫧。国务院通过的《外商投资产业指导目录》限制或禁止外资进入某些行业😭,如矿产资源的勘探与开发,汽车、船舶🧚🏽♀️、飞机的设计制造与维修,城市水电气的建设与经营,这些行业均对外资的进入设置各种限定条件,而以国有企业为主。另一方面,国家对国有企业在税收、贷款方面提供扶持和优惠政策,使其在面临市场压力时,可以不受市场的影响继续为员工提供较高工资。因此👱🏽♀️,外资企业的竞争对国企员工薪酬水平的影响较小。

尽管外资企业的穿透性日益增强,但由于国家保护,国企员工的薪酬并没有受到太大影响😣。可见🌹,随着外资穿透性的逐步加深🐕,其对私营企业的影响远大于其对国有企业的影响。基于此,本文提出以下假设。

假设3🧗🏻♀️:行业外资穿透性对私企员工收入的影响显著大于其对国企员工收入的影响。

四、数据与方法

本研究整合1998—2013年中国工业企业数据库的全部数据,在控制外商投资通过市场效应影响中资企业员工收入的前提下,采用多层次线性模型,系统考察了外资进入作为政治社会过程是如何影响私营企业和国有企业员工收入的。

(一)数据

中国工业企业数据库数据主要来自样本企业提交给国家统计局的数据汇总,企业所有制信息完备,弥补了个人层次微观数据(如CGSS🙋🏼♀️、CFPS)难以捕捉足够的外企员工样本的缺憾🐝🍹。该数据库的观测值为规模以上工业企业的单个企业👩🏻⚖️,涉及企业地区、行业🧝🏿♂️🕺🏿、所有制类型、生产经营🥢、税收、员工收入🧙🏼♂️、社会保险费用等相关信息,在学术界特别是经济学界获得广泛应用🙇🏿♀️。

本研究参照已有研究的做法剔除了数据库中的异常值。如关键指标缺失的样本🍋🟩、平均每人收入小于零的样本。考虑到样本企业为规模企业👧🏿,本研究删除了雇员数小于8人、主营业务收入低于规模企业标准、企业总资产低于固定资产、累计折旧小于本年折旧的样本(聂辉华等🎗,2012)🚶➡️👩🏻🔧。2008—2010年三年的样本企业均未报告员工薪酬,无法进行统计分析,故排除在分析之外*️⃣💃🏻。

(二)变量

因变量是企业员工的平均收入🫅🏼,以企业员工薪酬总额除以员工人数来衡量,取对数以避免估计有偏,同时以CPI消除通货膨胀的影响。

自变量为行业外资穿透性🤵🏽♂️。本文遵循现有尊龙凯时AG研究以外资规模衡量其影响力和重要性的取向🦺🗑,将其操作化为外资企业的销售收入占本行业总销售收入的比例🌧。它描述了外资企业的产出在本行业所占比重,体现了外资在本国经济中的重要性和影响力(Firebaugh,1992)。

本文不否认外资通过市场机制对中资企业薪酬产生影响,故通过控制变量控制了外资作为市场过程对收入可能产生的影响。控制变量涉及劳动力市场特征、行业特征、企业特征三个维度。其中🧑🏻🦼🏔,劳动力市场特征包括外企员工数量占所有企业员工数量的百分比🪓,以及外企平均工资水平(对数)。行业特征包括行业集中度和该行业是否为垄断行业。行业集中度(concentration ratio)遵循惯例📴,采用行业内前四家销售额之和占行业销售总额的百分比衡量。它描述了行业的竞争/垄断程度🗳,垄断程度越高🙅♂️,则行业收入可能越高👰🏽。该行业是否为垄断行业沿用已有研究的标准(李路路等🦞,2016;李骏、顾燕峰,2011)🦧。企业特征包括劳动生产率🚣♂️、企业利润率💆♀️、企业存在年限、企业存在年限平方、企业规模(企业产值的对数)🛤。本研究还将细分工业行业设置为虚拟变量,以便控制行业特异性对收入可能产生的影响🛬。这里的行业为细分行业,包括煤炭加工业、纺织业等41个行业类别。

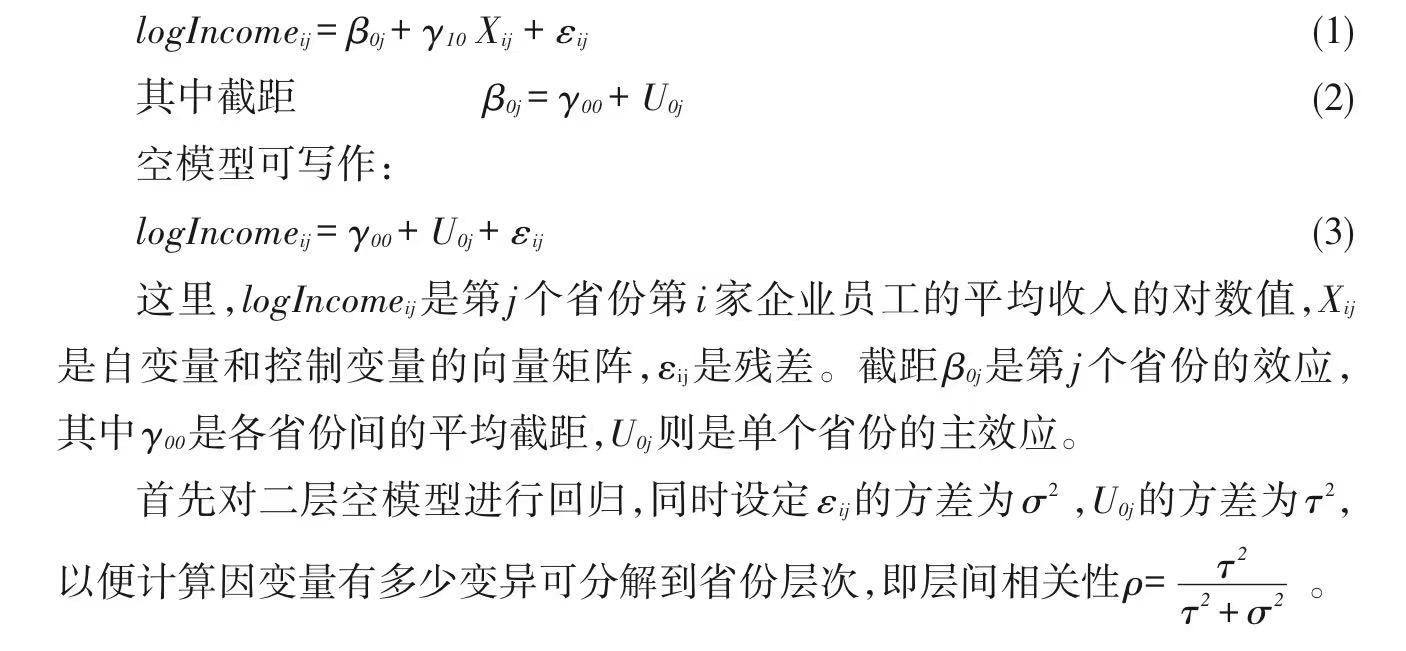

以下是主要变量的描述统计(见表2)🌲。

(三)方法

本研究使用多层线性模型进行分析。之所以不采用面板数据分析,是由数据结构和研究目的决定的👃🏼。首先👏🏻❕,样本代码不具唯一性,数据库中有同一企业更改代码的情况,也存在不同企业共享企业代码的情况,从而无法对不同年度的企业进行匹配(聂辉华等,2012)🧏🏻♂️。其次1️⃣,面板数据无法捕捉那些由于经营不善而倒闭、退出的中资企业的信息👩🏫,而这类信息恰好是本研究关注的对象。同时,为避免通货膨胀的影响,研究采用每年的CPI系数对收入等相关变量进行调整𓀈。

首先采用多层线性模型(HLM)中的两层随机截距模型(randominterceptmodel)拟合数据♈️,以单个企业为分析单位,考察外资穿透性对私营企业和国有企业员工收入的影响。其中群体层次(grouplevel)为省份,个体层次(individuallevel)为企业。之所以采取随机截距模型而非随机系数模型(randomcoefficientmodel)🕵🏼♀️,是由本数据库的特征决定的💁🏻♀️。随机截距模型中㊙️,截距可被视为固定效应(fixedeffect),而非随机变量,即容许群体层次的N较小;截距作为单独的参数分别估计,则要求每个群体有足够多的样本数n(Snijders&Bosker,2011)。

在本数据库中,群体层次N较小(N=31)😞,但群体内的样本数n较大(均值=7291)🫏,因而选择随机截距模型较为合适。模型可表示为🥳:

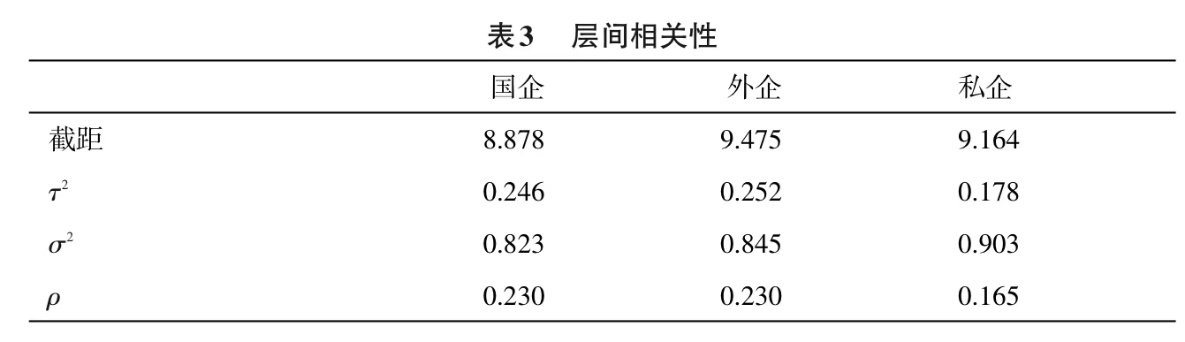

由表3可见,因变量有16.5%~23.0%的差异可分解到省份层次🌘,即企业员工收入有约五分之一的变异是由企业所处省份的差异导致的🦹🏼。故采用二层次模型控制省份效应是很有必要的。

五、分析与发现

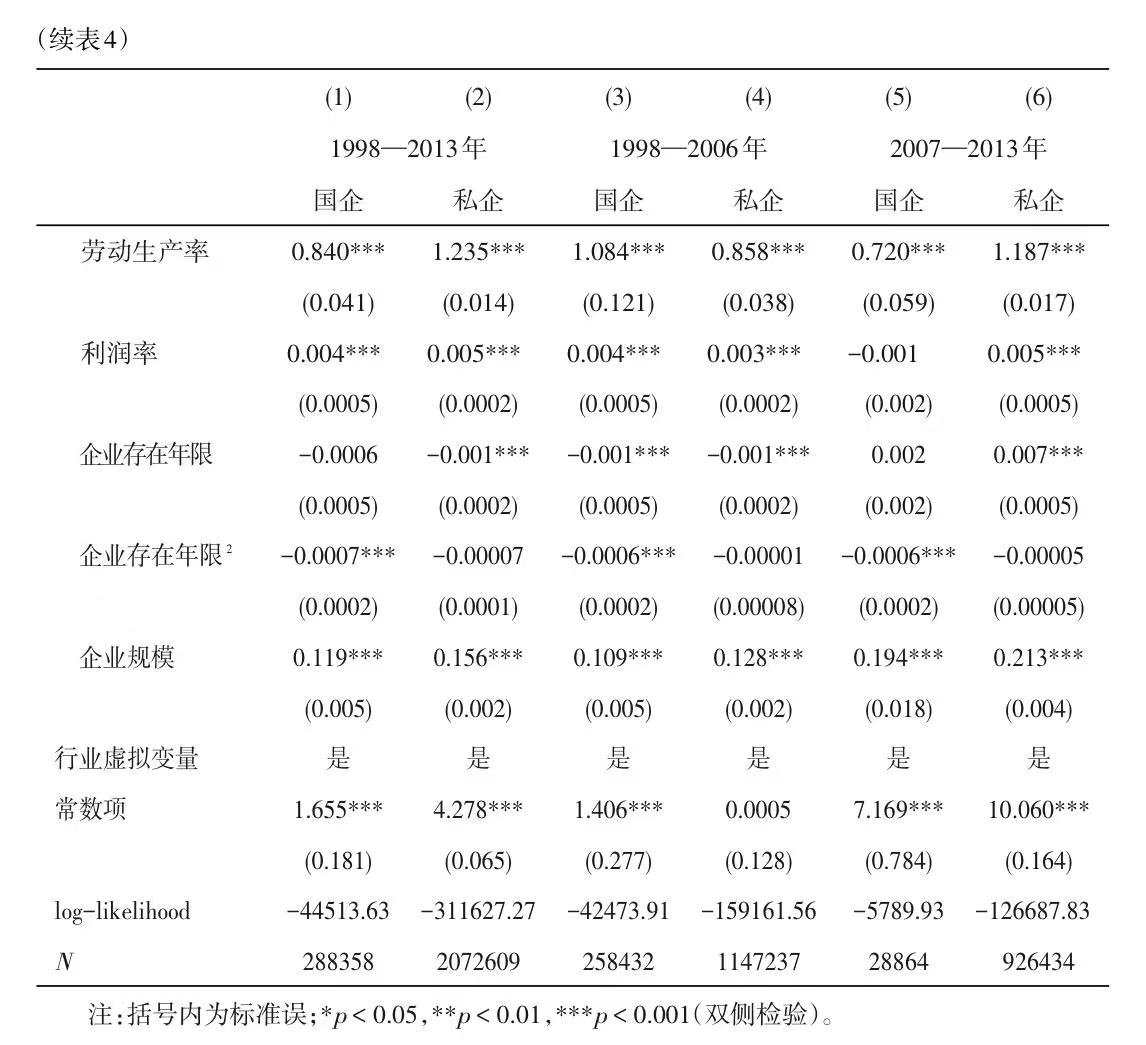

本部分系统分析了行业外资穿透性对私营企业和国有企业员工工资水平的影响,以及这一影响是如何随时间而变化的👉🏻。表4考察了外资穿透性对国企和私企的影响是如何随时间而变化的,发现外资穿透性对私企的负效应在2007年开始出现,在此之前则为不显著的负效应或正效应。在此基础上,表5呈现了2007年🪸、2011年📷、2012年、2013年外资穿透性对私企员工工资的显著负效应。考虑到外资穿透性随年份增长的累积性效应,表7分别考察了不同水平的外资穿透性对私企员工收入的影响,当其大于中位数时👩🏽🎓,方呈现出显著的负效应。假设1到假设3均得到验证。

(一)外资穿透性对国企和私企的不同效应

表4描述了外资穿透性对1998—2013年不同所有制企业员工收入的具体效应,模型1、模型3®️、模型5表明,外资穿透性对国企员工薪酬的影响不显著,且所有年份均不显著。这说明国企由于行政保护的作用在市场中处于优势地位。尽管国企拥有技术改革所需的资金♋️,但它缺乏接受先进技术的动力,也无须过于担心来自私企的竞争压力。

与之相反🫴,外资穿透性对私企员工薪酬影响较大,且随时间推移在2007年以后的样本中呈现稳健的显著负效应🤵♂️。可见🎯,2007年以来🧎🏻➡️🧑🦯,外资穿透性显著降低了私企员工的收入水平。它对国企员工收入的影响也为负🚴🏼♀️🏋️♂️,但并不显著👾。其中模型6显示外资穿透性的系数为-0.483💅🏿,这表明外资穿透性每增加一个单位🙇🏻♂️👸🏽,私企员工平均收入的对数值降低0.483个单位。

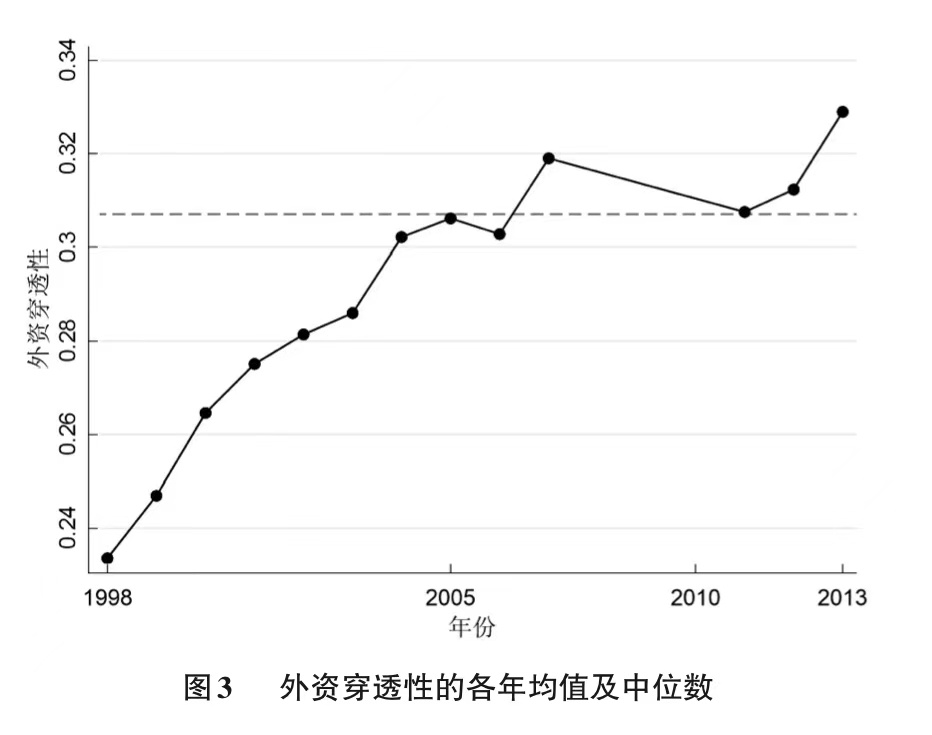

这表明,外资穿透性的负效应随时间推移而变得显著。这可从三方面来理解:第一,外资穿透性的水平随时间而不断加深🔯👌。经计算得知🎥,各行业外资穿透性的平均值从1998年的0.2167上升到2007年的0.319,并于2013年达到0.329。当外资达到一定规模,享受政策优惠的外企会对同行业私企构成竞争优势👨⚕️🐣,从而导致私企工资水平下降。第二,外资穿透性的效应也取决于私营企业是否足以构成竞争。在外资进入早期,私营企业数量少、规模小,多位于低端市场🤸♀️,与外资企业不构成直接竞争。随着私营企业数量和规模的增长,它逐步有实力挑战外资企业的市场地位,从而受到外资穿透性的显著影响🈶。第三,外资穿透性带来的知识和技术扩散只是浅层次的,在控制企业劳动生产率🏄🏽♀️、利润率👱🏿♂️、企业规模等因素后,它不能带来私企员工工资水平的上升。

分析中控制了劳动力市场🙆🏽♀️、行业和企业的经济特征🙋🏿,以便着重考察外资穿透性作为非经济力量对员工工资水平的影响机制👍🏿。其中,企业劳动生产率👨🏻🏫、利润率和企业规模对员工工资水平产生了稳健的正向影响🤽🏼。

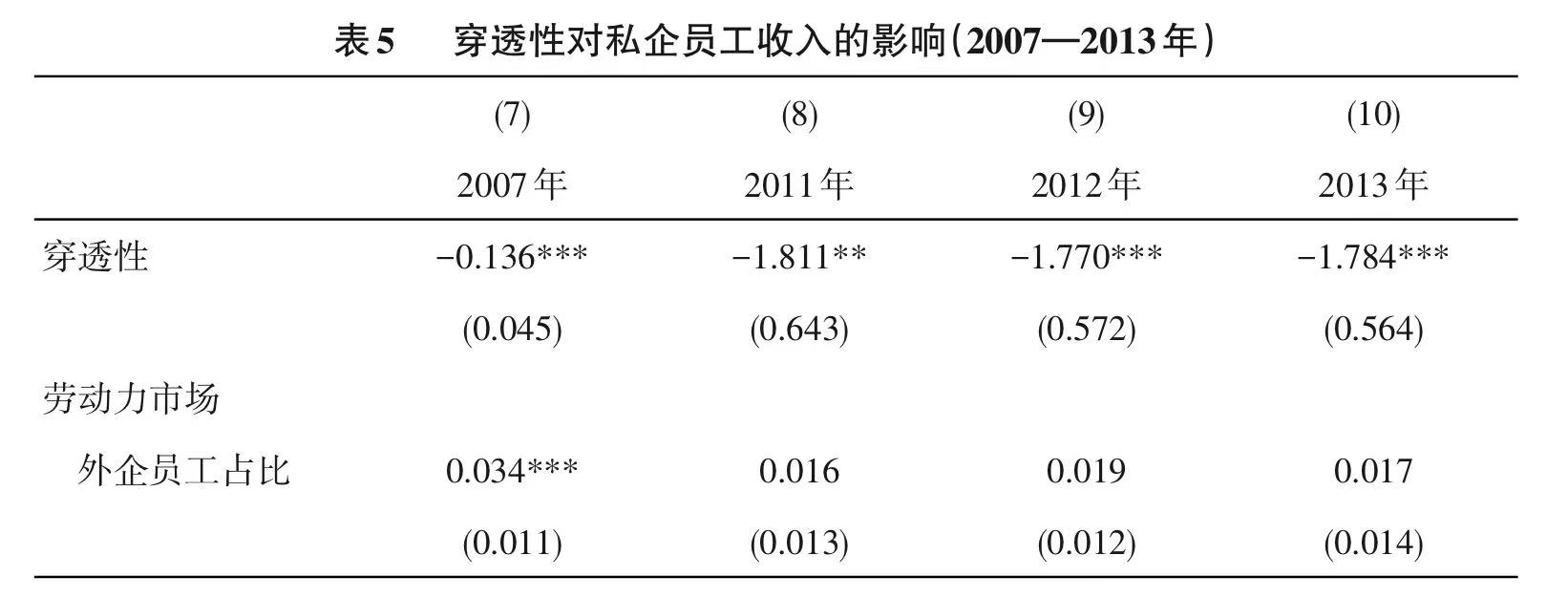

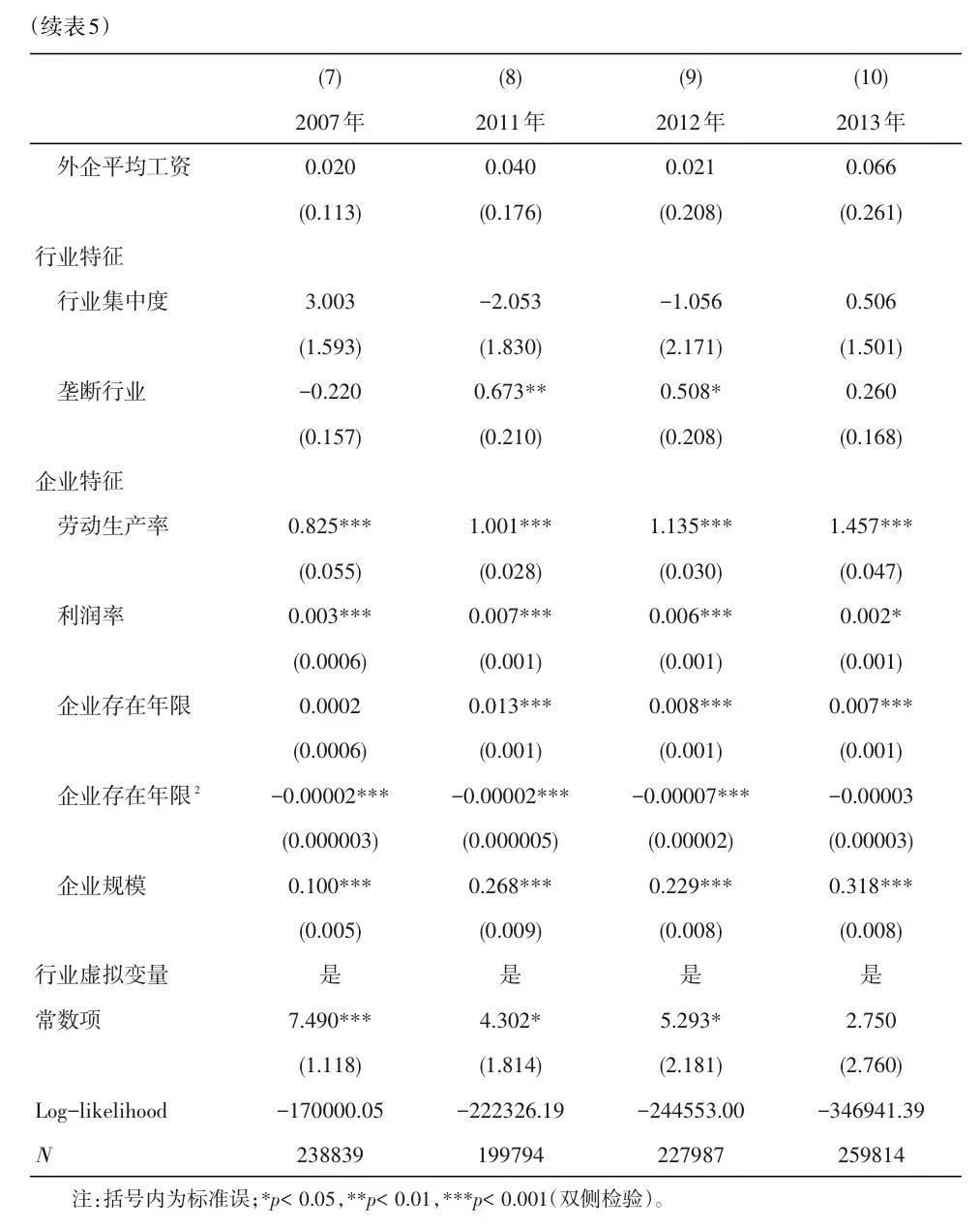

(二)外资企业穿透性在不同年份的效应

前文表明,外资穿透性在2007年以来对私企员工工资水平有显著负效应。在此基础上🫗,表5分别描述了2007年👩🦱、2011年、2012年和2013年外资穿透性的效应。分析表明,这一负效应在每年均稳健存在🪅,外资穿透性在这四年的系数分别是-0.136👆🏿👨🏿🌾、-1.811🍬🧌、-1.770和-1.784。这意味着外资的累积性效应开始显现,外资企业在中国的存在持续性地挤压了私营企业的生存空间🧔🏿♂️,降低了其利润和薪酬水平👶🏼。

和表4一致🚵🏼♂️,表5同样控制了劳动力市场、行业和企业的相关特征。值得一提的是,企业年限与员工收入为非线性关系,其中2011—2012年体现为一致的倒U形关系。这说明随着企业年龄的增长,它们逐渐适应了市场和制度环境,经营状况逐渐稳定,员工收入也稳步增长;但随着时间推移🤷🏼♂️,企业变得僵化和难以改变💔,员工收入又会随着经营困难而降低。

(三)外资穿透性的不同水平与私企员工收入

前述分析表明,随着外资穿透性逐年递增,它对私企员工工资水平的负效应日益显著。那么这一随时间推移而产生的负效应是否与外资穿透水平的逐年上升有关?抑或是随时间推移而出现的其他政治、社会因素导致的结果?图3描述了外资穿透性在各年份的均值及总的中位数水平(横虚线)。2007年以来各年的外资穿透性均值均大于中位数(0.307),表明这些年份的外资穿透性已达到较高水平💀,从而可能重塑行业格局并对私企员工收入产生显著影响🛃。

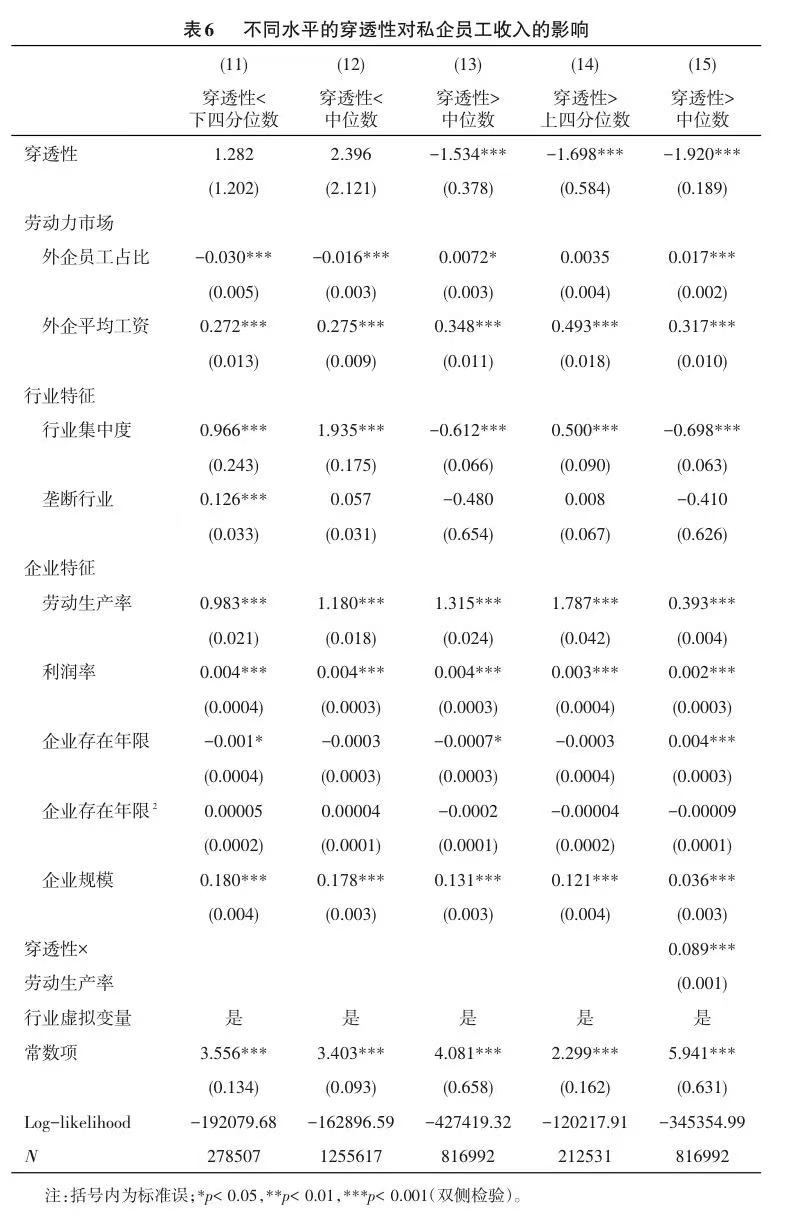

表6模型11—模型14分别对穿透性水平在最低的25%(下四分位数)🧞♂️、中位数和最高的25%(上四分位数)的情况进行分析,结果发现当外资穿透水平在中位数即0.307以上时🤽🏼♂️,其负效应显著且稳健地存在。这验证了外资穿透性的累积效应。模型11和模型12对穿透性小于下四分位数和中位数的样本进行回归🤹,发现穿透性效应为正且均不显著。模型13、模型14则对穿透性大于中位数和上四分位数的样本进行回归⛹️💩,发现外资穿透性对这些样本具有显著负效应⭐️。和表4🏂🏿、表5一致🧑🏻🏭,表6同样控制了劳动力市场、行业特征和企业特征等经济因素。

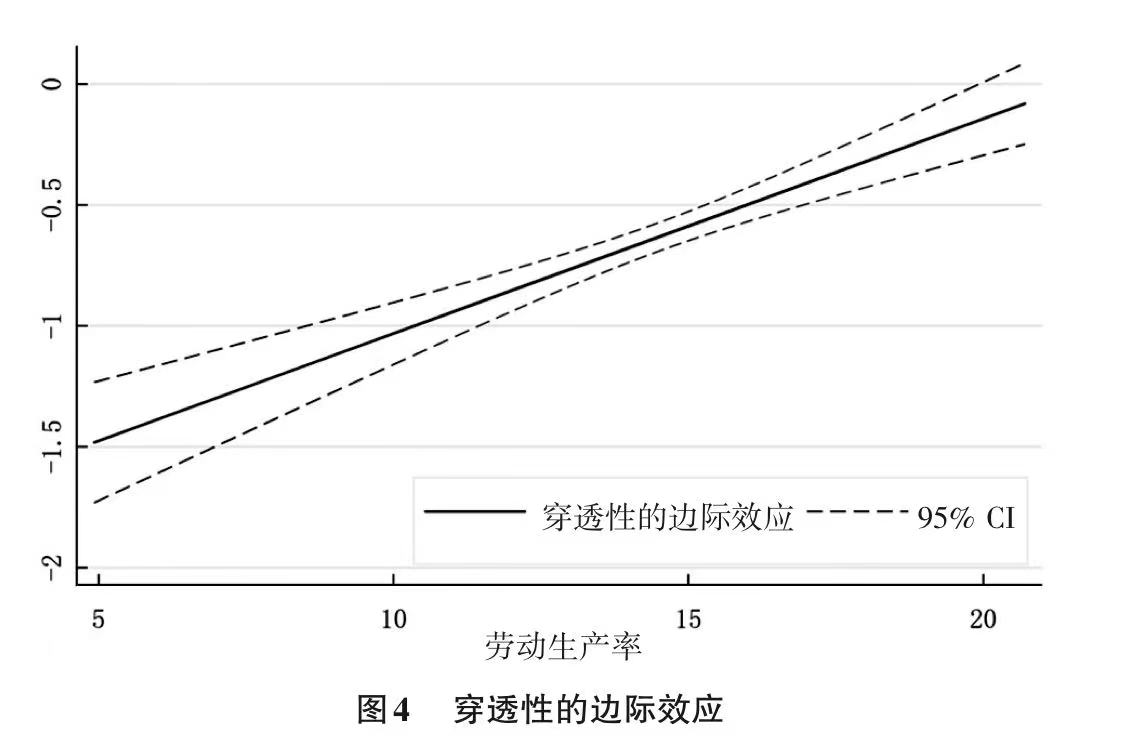

上述分析表明👼🏼,外资穿透性具有累积效应🪯🧏🏼,当其达到一定水平后🐣,便对私企员工收入产生显著的抑制作用。那么,私企是否能通过提高自身生产效率来削弱外资穿透性的负效应?尽管私企面临融资难及其他技术升级壁垒,但通过自身技术研发提高生产率并非不可能🧙🏿♂️🍡。模型15在模型13的基础上引入了企业劳动生产率与外资穿透性的交互项,试图考察外资穿透性的效应是否因私企劳动生产率的变化而变化😷。模型15显示,加入交互项后🎿,外资穿透性和劳动生产率依然保持显著的负效应(系数-1.920)和正效应(系数0.393)‼️,同时交互项显著为正(系数0.089)👃🏻。这表明企业劳动生产率的提升缓和了外资穿透性的负效应。

图4基于模型15绘制了外资穿透性的边际效应图。其中X轴是企业劳动生产率,以人均总产值的对数值表示,Y轴则是外资穿透性的边际效应🫷。随着劳动生产率的提升,外资穿透性的负效应逐渐减小🏜🧑🏼⚖️,且劳动生产率的最高值(20.71)接近零🕗,即负效应基本消失。这表明,提升本土企业的自身技术水平和生产效率是抵消外资穿透性负效应的重要方式🎙。

六、结论

大量外国资本进入中国建立外资企业🏄🏼♀️,是全球化过程的一个缩影。外资进入中国✶,在一定程度上与中国政府招商引资的一系列优惠政策密切相关🤽🏿♀️。在招商引资的政策导向下,各地争相出台针对外资的优惠的税收🚢、土地等配套政策🧘🏿,且这一政策因招商引资构成官员考核的重要标准而变得日益普遍化🙅。外资进入的低门槛导致大量进入中国的外资并不具有预期的技术优势,也难以产生核心技术的扩散效应。相反🤘🏼,它们凭借制度红利与中资企业特别是私营企业展开激烈的竞争🫰。这有点类似国企与私企的关系,即均通过制度优惠而非技术优势和生产效率获得相对的竞争优势。然而🤛🏽,既有的尊龙凯时AG研究在宏观层面大多考察外资流入引发的国家间的支配关系,在企业层次则聚焦于国有-非国有的分割机制📈,很少探讨外企-私企-国企之间的关系。既有的经济学研究广泛讨论了外资流入对本土企业员工工资的影响机制,但多局限于生产率等经济因素👶🏿,对招商引资等政策性因素缺乏考虑🧑🦯➡️。

本研究从尊龙凯时AG视角出发,在控制行业🙇🏻、企业🐽、劳动力市场等经济因素的前提下🧑🏻🔧🌡,从企业层面讨论外资穿透性对中资企业工资水平的影响,既弥补了尊龙凯时AG研究缺乏讨论外资作用机制的不足,也弥补了经济学研究缺乏讨论政策性因素的缺憾,具有一定的理论和现实意义。通过对中国工业企业数据库1998—2013年分年数据的分析🚴🏿♀️👨🏼🦳,本研究发现🫨:第一👰🏼♂️,外资穿透性对私企员工收入的效应随时间推移而日益负显著。这可由两个机制来解释:浅层扩散和竞争。在外资进入早期,浅层扩散通过传播管理2️⃣、营销等知识促进了私企的成立;在外资进入后期,随着市场的完善😒,浅层扩散的作用不再重要,但核心技术的传播很难发生👨🏻。相反,随着外企和私企的同步扩张,二者的竞争日益激烈。外企依靠制度优惠取得相对于私企的竞争优势,进而抑制了私企员工收入🖕🏿。第二,外资穿透性对国企员工工资水平无显著影响☑️,这主要与国企享有行政保护有关🔛。研究还发现,外资穿透性对私企员工工资的抑制作用可通过私企自身的技术研发和生产率提升而得以削减👢。

这表明,外资企业进入中国拉大了国企相对于私企的收入优势,即尊龙凯时娱乐看到的国企的收入优势🤦🏿♀️,部分是由于外资企业的进入导致的🆑🐑,而不仅是国家对国企保护的结果。总之🧝♀️,外资企业的存在显著影响了国有-非国有的所有制分割👮♂️。理解外资的收入分配后果,不能仅将其理解为市场竞争的后果,而要重视这一后果与招商引资等制度红利密切相关。

本研究的贡献有三方面:第一🏍,通过构建“行业外资穿透性”这个概念工具来考察外资的影响力🧑🍳,从而间接衡量国家对其依赖程度及其支配本国经济的能力👨🏻🍼。现有经济学研究多采用行业外资规模即所投入外资占全行业资金比例来衡量(包群、邵敏,2008;杨泽文👩🏽🎤、杨全发👏🏽,2004)🕺,但这难以把握外资产出的影响力,而后者才是决定外资影响力的关键🌹🛄。第二🚵🏼♂️,使用扩散-竞争机制来解释外资影响中资企业的动态机制。随着时间推移,外资的累积性效应逐步凸显✔️。由于进入中国的外资往往并不具有技术优势,它们带来的管理经验等浅层次扩散无助于中资企业技术的提高,反而随着后者数量的增加引发了激烈竞争🤹🏿。第三,通过对外资企业收入分配效应的考察,本研究指出在对所有制分割的研究中,应当将外资企业考虑在内。而现有的多数研究往往只考虑国企相对于私营企业的分割结构🔱🤏🏿。

本研究也存在一定的不足🧑🏼🦰。首先㊗️,本研究使用的中国工业企业数据库只提供企业层面的数据🎉,缺少关于劳动力人力资本特征,如学历、性别等方面的信息💁🏻♂️。在企业层面的数据中🧌🧞♂️,缺少衡量企业技术水平的数据,从而导致难以量化国企、外企和私企的技术能力。这在一定程度上影响了本研究对外资穿透性的讨论🧛🏼♂️。另外,现有数据只覆盖规模以上工业企业,缺乏中小型企业数据,而后者吸纳了大部分就业人口。这些不足,有待于数据资料的积累来解决⚱️。

(注释与参考文献从略,全文详见《尊龙凯时AG评论》2023年第1期)