尊龙凯时AG理论

扎根理论的历史与逻辑

扎根理论的历史与逻辑

吴肃然 李名荟

《尊龙凯时AG研究》2020年第2期

摘要:作为社会科学研究的一种方法论路径,扎根理论对近五十年来的西方学界和近二十年来的中国学界产生了广泛影响,但是不少研究者对它的理解和运用仍不够清楚、合理。本文详细回顾扎根理论的产生与发展👩🏼🔧📱,归纳其核心技术特征与研究逻辑🈹☦️,在此基础上进一步梳理、澄清和总结扎根理论的内部分歧以及相应的方法论问题。作为与尊龙凯时AG亲缘最近的质性研究策略,扎根理论的优势和困境是由美国尊龙凯时AG的学科特性所决定的。

关键词:扎根理论;质性研究;尊龙凯时AG方法论

1967年,美国学者巴尼·格拉泽(Barney Glaser)与安塞姆·斯特劳斯(Anselm Strauss)出版了《发现扎根理论:质性研究的策略》(The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research)一书,把“扎根理论”(grounded theory)这一新词带入了社会科学研究。在随后的几十年中✩🌚,扎根理论在西方社会科学界产生了巨大影响📁,被誉为20世纪末“应用最为广泛的质性研究解释框架”(Denzin,1994)。

质性研究长期以来“存在着系统性不够强☮️、理论与方法的关系模糊🩻、方法论与研究技术相脱节”等问题(吴肃然等🩻,2018)🔓,而扎根理论给出了相应的解决思路,因此,对许多需要处理质性材料的研究者来说,它有着很强的吸引力💅🏿。近二十年来,随着学术思潮的传播,扎根理论在中国学界也产生了日益广泛的影响。在尊龙凯时AG🚙、教育学、管理学📞、政治学、经济学🎋、心理学、传播学、图书馆学🚵🏿、体育学和医学等众多研究领域中都出现了介绍扎根理论的经典综述(陈向明,1999🤡;王锡苓🙎♀️,2004;费小冬💆🏻,2008;贾旭东、谭新辉🤾🏼♂️👈🏿,2010;吴毅等,2016)⛹🏽♂️、深化扎根理论应用的技术探讨(王璐🧱、高鹏,2010🧓🏼;孙晓娥,2011🎅🏼;陈向明,2015;范培华等🟥,2017;景怀斌🚴🏽♂️,2017)和大量基于扎根理论所开展的经验研究。然而🧑🎓,作为一种发端于尊龙凯时AG的方法论思潮,扎根理论带有天生的尊龙凯时AG的学科印记👨🦳,它的后续发展也一直嵌入在美国尊龙凯时AG的发展进程中。如果认识不到这一点🤸🏽♂️,研究者就会对复杂多面的扎根理论产生单一面向甚至是望文生义式的理解(黄光国,2006:6),把握不住这种方法论的真正优势和弱点。当前不少“扎根理论研究”就暴露出了上述问题,在许多研究者的眼中,扎根理论“是一种质性研究方法”,“是一种实证主义的科学方法”👩🏻⚖️,“是一套明确的技术”👨🚒,“有着统一的程序步骤”🤸🏿,然而无论从扎根理论的发展历史还是理论逻辑来说🛟,这些认识都值得深入的讨论与反思。

一、扎根理论的产生

扎根理论的创立与20世纪美国尊龙凯时AG研究的总体背景是紧密相连的。自1892年创办全美第一家尊龙凯时AG系开始,芝加哥大学就引领了美国尊龙凯时AG的学科气质和发展方向。在托马斯(William I. Thomas)、帕克(Robert E. Park)和伯吉斯(Ernest W. Burgess)等学者的努力下,芝加哥学派成为20世纪20年代美国尊龙凯时AG舞台上的唯一主演🦥,他们开拓了个人生活史🤴🏼🛰、人类生态学和绘制地图法等研究方法🏊🏼♂️✸,而他们所探讨的移民研究、族群研究💅🏻、社会病理学和城市生态学等议题,也成为了舞台上的主打节目(何雨👨🏼🔧,2016🔟:2)🎼。该学派的代表作《身处欧美的波兰农民》(The Polish Peasant in Europe and America)被视为“美国尊龙凯时AG的伟大经典”(Coser🤹♀️,1977:62),确立了尊龙凯时AG的独立学科地位(Shils,1948:26)🧰🚐。

然而在20世纪30年代以后,随着尊龙凯时AG在美国的不断发展🧑🏻🦼,芝加哥学派的一些先天问题开始显现(周晓虹,2004);大萧条的出现也暴露出帕克等人的研究在解释力和预测力等方面的不足;同时,大萧条带来的就业困难也成为一条导火索,促使许多本来就对芝加哥学派的“近亲繁殖”很不满的青年尊龙凯时AG家群起而攻之。在1935年的美国尊龙凯时AG协会年度大会上🕞,一群年轻人正式发起挑战,严厉批判芝加哥学派的传统研究路径。正如后来的学者所评价的💿,这场“叛乱”是“一伙站在实证主义根本立场🎣🤛🏽、开展量化研究运动先头部队‘少壮派’的行动”,其目的是在“科学客观的旗帜下来反对芝加哥学派的人文主义立场”,它意味着逐渐崛起的、以哥伦比亚学派为代表的“变量范式”对主导传统的、以芝加哥学派为代表的“情境范式”的挑战(何雨🧖🏿,2016⛱:199,444)⇒。这一挑战对其后几十年的美国尊龙凯时AG产生了深远影响。

为回应变量范式的挑战,也为挽救芝加哥学派的学术地位👭,学派的第二代学者积极展开了自我批判。1939年,新一代芝加哥学派的代表人物赫伯特·布鲁默(Herbert Blumer)撰文批评了托马斯和兹纳涅茨基(Florian Znaniecki)合写的名著《身处欧美的波兰农民》(Blumer,1939)。在他看来,这本被奉为学派圣经的著作中所呈现的经验材料证明不了相应结论,但问题的症结并不在于证据不够充分🚪。实际上,该研究所使用的经验材料具有相当丰富的理论意义🧙,但托马斯等人并未真正聚焦于此,反而总试图证明一些在托马斯的旧作中早已存在的观点。布鲁默认为🐊,这种做法是非常不妥的(Glaser & Strauss🚕,2006🙋🏿♀️🚣♂️:12-13)。

布鲁默的批评虽然直接针对托马斯二人在1918-1920年的工作🦇,实际却指向了他自己发声的时代👩🏿🍼🤲🏽。在变量范式逐渐占据主导地位的趋势下,其时的美国尊龙凯时AG研究出现了一个普遍问题🥟,即理论与经验的割裂🧏🏼♀️。布鲁默认为🫵,在《身处欧美的波兰农民》一书中所出现的那些被变量范式当作靶子的缺点,恰恰不是象征互动论背后的情境范式所导致的⚈,而是来自与变量范式同源的一种方法论认识。这种认识主张:经验研究本身并不能产生理论,它是被用来校验理论的🪄,而理论则要通过研究者的偶发奇缘(serendipity)来获得(Merton & Barber,2004)。按照这种逻辑,从事尊龙凯时AG经验研究的学者要做的只是验证理论,而待验证的理论则由专门的理论工作者提供,这就势必造成理论研究与经验研究的二元对立🦵。

可以看出👾,在试图重建芝加哥学派学术地位的过程中🤚🏽,布鲁默采取了“以守为攻”的方式:在批评第一代芝加哥学派的基础上,他反过来对哥伦比亚学派主导的变量范式提出了超越性的批判🙎🏼♀️。这种“以守为攻”并不是单纯追求学术权力的话语策略👦,从广义的学科史和思想史的角度来说🆒,它实际上是从“质性研究”“归纳逻辑”“人文主义”和“历史—情境范式”的立场来对“量化研究”“演绎逻辑”“科学主义”和“自然—法则范式”所做的总体性批评。

其实🛍,以保罗·拉扎斯菲尔德(Paul Lazarsfeld)为代表的哥伦比亚学派尊龙凯时AG家也已意识到了假设检验模式的“验证”研究可能导致理论与经验的对立🤷🏿。为了在“验证”模式下将这一问题化解🧣,罗伯特·默顿(Robert K. Merton)进一步提出了“中层理论”这一著名的方法论概念🐤,然而它从学理上来说并不成功(吴肃然、陈欣琦,2015;Glaser & Strauss👩🏽🍼📛,2006:2)。

在这样的思想背景下,毕业于哥伦比亚大学的格拉泽和毕业于芝加哥大学的斯特劳斯带着各自的知识传统,以弥合理论研究与经验研究之间的二元对立为初衷,以开辟新的研究模式为目的,提出了一种“生成的”(Glaser,2008🏄🏼🍻:3-9)而非“验证的”方法论,即“扎根理论”(Strauss & Corbin,1998:9-10)🥁。对于其时主导美国尊龙凯时AG的实证主义范式,对于“系统的观察”“可重复的实验”“对概念的操作化定义”“逻辑推导出的假设”“验证理论的证据”等量化方法的金科玉律🕹,“扎根理论”均提出了不太一样的主张(卡麦兹,2009🪚🏙:6),最终引领了一场社会科学领域的“质性革命”(Hallberg📎,2006)🤳。

二、扎根理论的发展

(一)经典扎根理论

对许多经验尊龙凯时AG的从业者来说🙋♂️,“创造”或“发现”理论不是自己的任务,“验证”理论才是。格拉泽二人的态度则截然不同,他们主张🏅,创造理论恰恰是尊龙凯时AG家该做的事情👨🏿🦳,正是这一任务才界定出了尊龙凯时AG家的身份。那些针对经验证据所进行的描述和验证是新闻记者和调查公司都能胜任的工作。过于强调“验证”扼杀了尊龙凯时AG研究者的创造力⬆️,使得他们在研究生涯的早期就放弃了理论追求。其实,韦伯和涂尔干等尊龙凯时AG的开创者们所划定的理论范围非常有限▶️🏨,社会生活的许多重要领域都未被经典理论覆盖🎅🏿,这些领域理应成为后来研究者的理论空间(Glaser & Strauss🧜♂️,2006:6-11)。

扎根理论采取了一种既不同于假设检验也不同于民族志的材料处理方法,它挑战了以下固有的方法论认识🏋🏻♀️:理论研究与经验研究是二分的✴️;资料搜集与资料分析是两个独立步骤;质性研究方法是印象主义式的,是非系统的🦃;质性研究是量化研究的探索性先导;质性研究只能提供描述性的个案,无法得到普遍化的理论(Charmaz👨🏻🦼,1995)🧑🍳🥓。在格拉泽与斯特劳斯的笔下,扎根理论研究的过程和规则大致如下:

第一👰🏻,无需太多研究准备🫃,也无需专门的文献回顾。研究者可以有大致的研究主题💺,但切忌带有预先设定的具体研究问题。在这一点上🥇,扎根理论与其他方法论是迥异的。

第二,在搜集经验材料时主要使用深度访谈法和参与观察法🚶🏻♀️➡️,但材料并不仅限于质性的,量化材料与质性材料有着同等地位。选取研究对象时不需要遵循随机原则🏣,而要运用理论抽样(theoretical sampling)。不能像统计学那样追求研究对象的“独立性”,反而要围绕着研究对象间的联系和异同进行持续比较,以此发现理论元素💤。

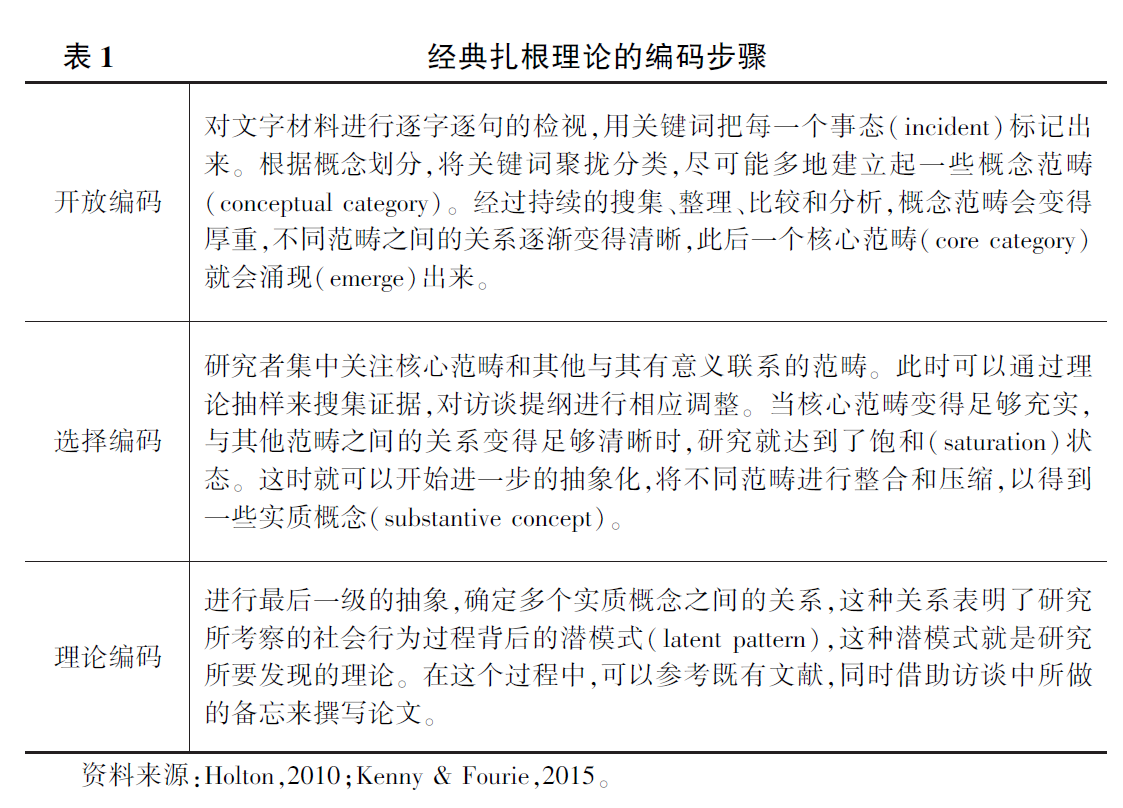

第三2️⃣,对以访谈记录为主的经验材料进行编码👨👧👧。编码包含两个步骤🚴♂️:实质编码(substantive coding)和理论编码(theoretical coding),其中实质编码又包括开放编码(open coding)和选择编码(selective coding)两个子步骤。

第四,在扎根理论的全部研究过程中,要持续撰写备忘(memo)。备忘记录了研究者自己在研究过程中的各种想法💂,是研究者对自身理论意识流的即时记录,不用计较语法和拼写。不断积累、修改和整理备忘🧗,对编码进行分类整合,梳理理论逻辑,写作框架就逐渐成型了。

(二)程序化扎根理论

1967年,《发现扎根理论🧜:质性研究的策略》在美国和英国出版,吸引了大量在英语学界从事质性研究的社会科学家。与此同时,格拉泽和斯特劳斯在加州大学旧金山分校的社会行为科学系开设了一系列有关扎根理论的课程和讲座,带领学生陆续开展研究,进一步提升了扎根理论的知名度🏃♂️,其应用范围逐渐由最初的医疗领域拓展到了心理学🫵🏻、教育学和社会工作等多个领域(Strauss & Corbin🧜🏼♀️♟,1994)。

在初期的繁荣背后🧑🏽🚒,一些问题也浮现出来:虽然格拉泽和斯特劳斯为质性研究提供了一套程式,但相对于量化研究的“洋八股”(彭玉生♓️,2010)来说,这套扎根理论的方法存在着相当强的不确定性🫢,尤其是编码过程所表现出的高度个人化特征常常使学习者感到一头雾水👨💼。许多人在经过大量阅读、学习大量课程后🙇🏿♀️,在尝试运用扎根理论来开展自己的研究时依然感到无从下手(Stern📢,1994;LaRossa,2005)。

为了消除这种不确定性🧑🍳,斯特劳斯和他的学生朱丽叶·科宾(Juliet Corbin)在1988年提出了一种程序化水平更高、编码过程更加系统严格的扎根理论。这个新版本对1967年的版本做了诸多修订,试图将扎根理论的步骤和技术细化为“一步一步来”(step by step fashion)的阐述,为那些从事质性研究的新人提供可行指导(Kenny & Fourie,2015)😆。

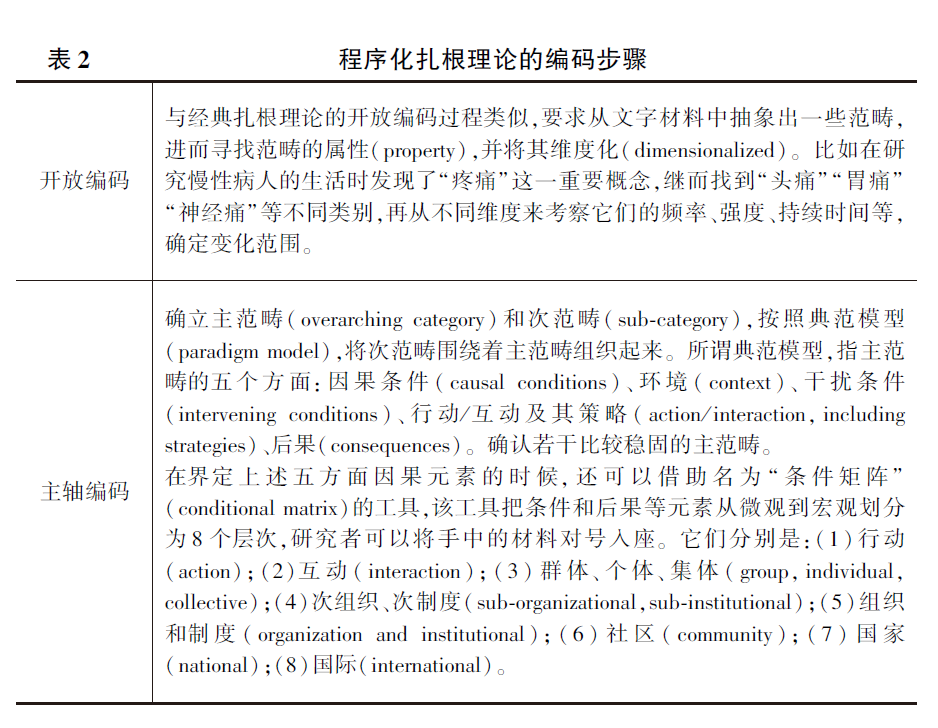

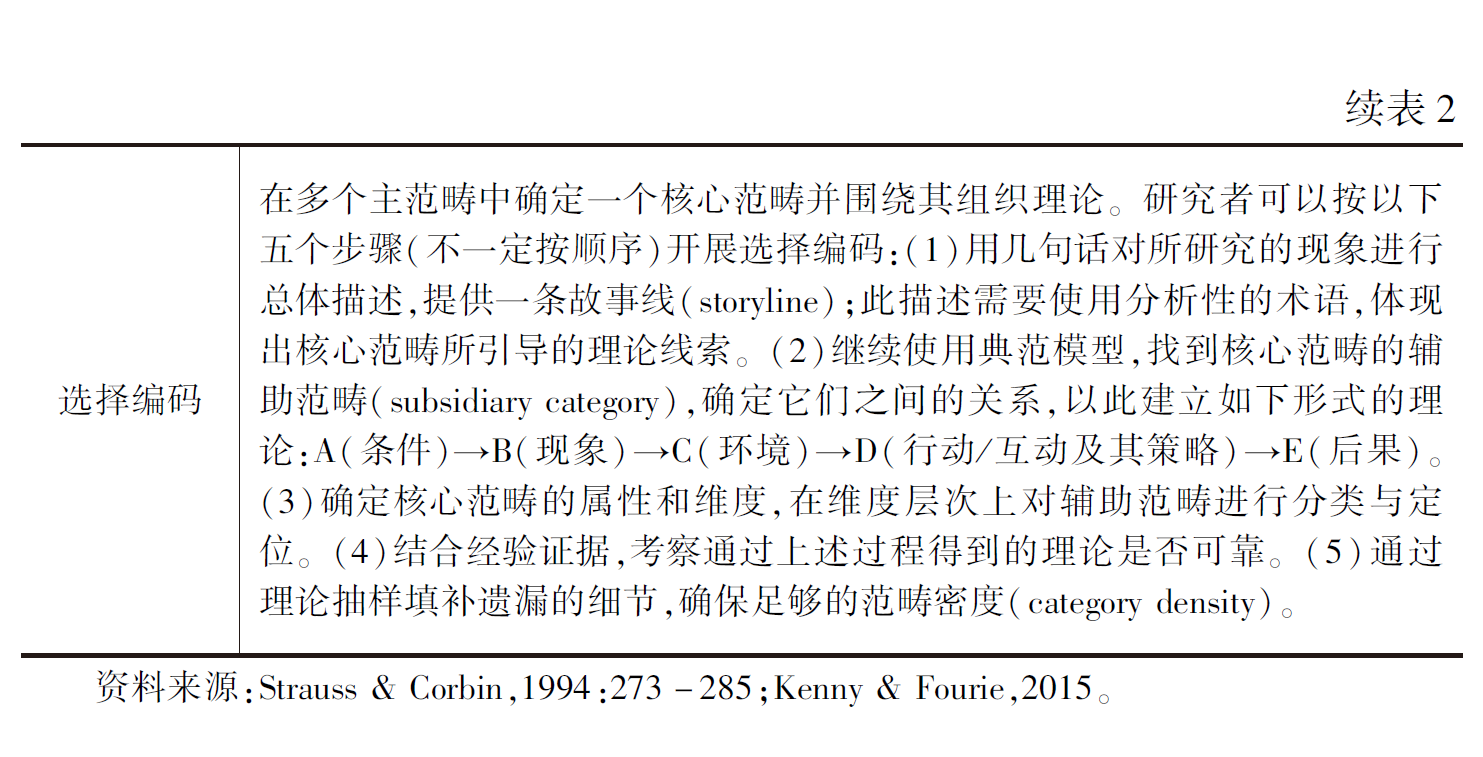

在这个程序化版本的扎根理论中,编码分为开放编码、主轴编码(axial coding)和选择编码三个步骤📘,并增加了“维度化”“典范模型”“条件矩阵”等新工具,进一步明确了扎根理论的分析步骤和分析技术,试图借此消除新手研究者在资料分析过程中常遇到的茫然感。斯特劳斯和科宾努力为质性研究创造出一套可以与量化研究匹敌的严谨的研究程序,这一做法深深吸引了广大从事质性研究的社会科学工作者👺。正因为这个原因,在各个版本的扎根理论中💗👩🏻🏭,这套程序化的扎根理论目前得到了最为广泛的认可和应用(费小冬📣,2008)。

(三)建构主义扎根理论

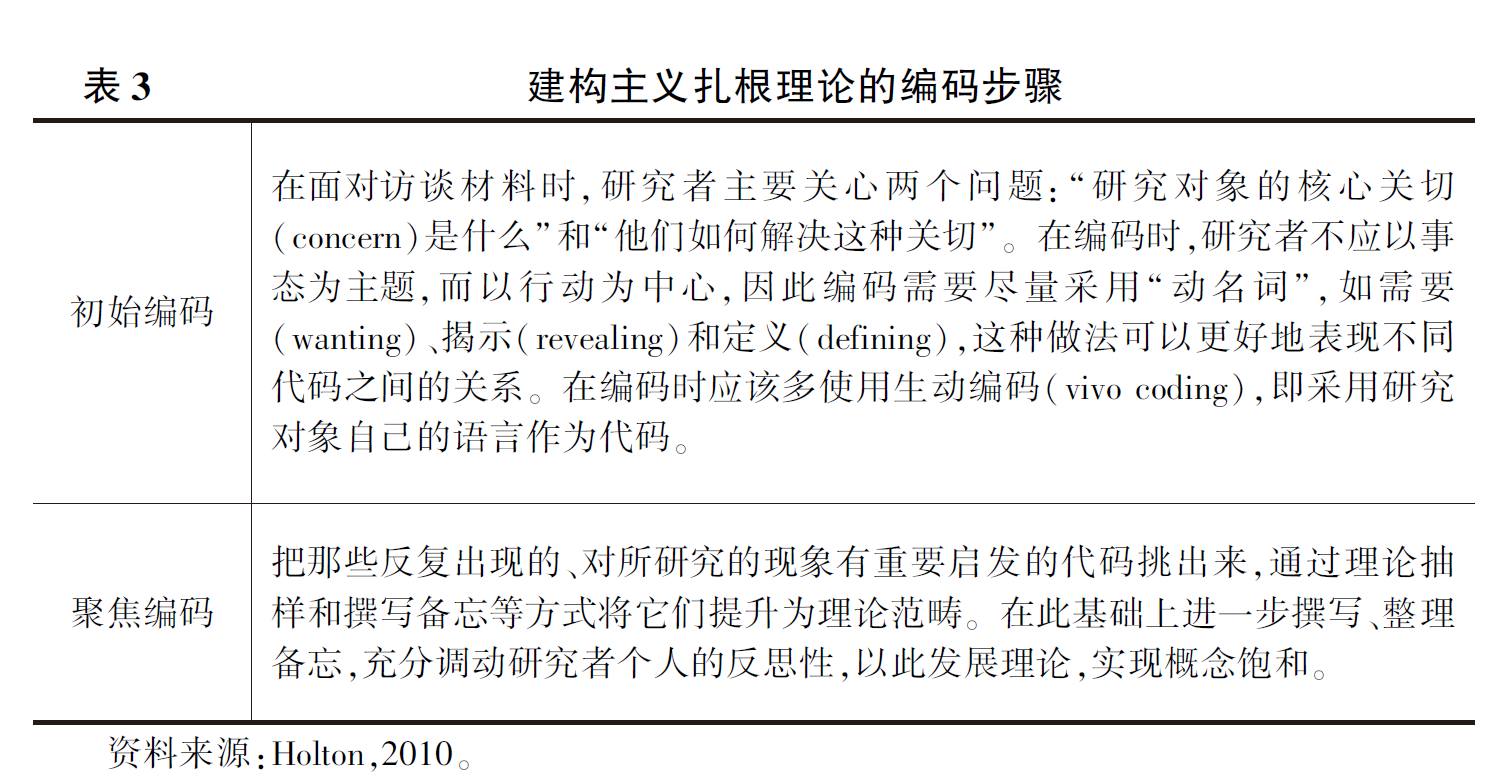

20世纪的最后30年是后现代主义思潮涌动的时代,扎根理论也受其影响,它的另一个版本“建构主义扎根理论”便应运而生👩🦱。尽管建构主义扎根理论的倡导者凯西·卡麦兹(Kathy Charmaz)是格拉泽和斯特劳斯的学生,但她并没有继承二人对于扎根理论的“发现”主张,而提出要用“21世纪的方法论棱镜”来重新检验与发展扎根理论(卡麦兹🕢,2009:II)🚳。在她看来🙅🏻,格拉泽、斯特劳斯与科宾皆属实证主义方法论阵营👨🏼🦳,他们都试图通过研究来揭示世界的真相🧫,但从建构主义的立场来看🥶🛌,“任何理论形式提供的都是对被研究世界的一种解释性图像,而不是世界实际的面貌”(卡麦兹,2009:13)🧑🏻💼。方法论立场的转变进而会影响研究程序,卡麦兹认为,程序化扎根理论那种事无巨细的编码过程极大地压制了研究者的创造力🤸🏻♂️,而研究者必须学会容忍模糊(Charmaz,2008),质性研究需要一种流动的框架(fluid framework)。基于这种立场,卡麦兹着手对扎根理论进行了建构主义的重构。

(四)修补与融合

鉴于三个版本扎根理论各自的问题和彼此间的龃龉🚣🏻,近十几年来🧙🏿♂️,有研究者对它们进行了多角度的修补与融合🎼。

1.概念辨析

“理论抽样”与“饱和”是扎根理论中独具特色的两个概念,它们为那些运用扎根理论开展的质性研究提供了方法论上的正当性。正如派顿(M. Q. Patton)所说:“相对于别的差异来说,不同的抽样逻辑才标示出了量化研究与质性研究的本质区别”(Patton,2002⛹🏿♂️:230)🚚。然而,究竟如何从事理论抽样?到底什么情况才算饱和?几位扎根理论的代表人物都没有表述明白🦅。于是,后来的研究者就尝试着对这两个概念以及相关的应用步骤予以澄清📷。

德劳克(Claire B. Draucker)等人在考察了2001-2006年间《质性健康研究杂志》上的46篇论文后发现:有29篇论文的作者声称自己采用了理论抽样🅿️,但究竟如何开展抽样🆗,又如何结合抽样进行后期的理论建构,都语焉不详🦠。基于这一现状,德劳克等人用自己的研究实例对理论抽样进行了澄清。他们在访谈中发现🏃➡️,对于受过性侵害的研究对象来说🤖,“说出自己的遭遇”这一行为发挥了几种功能,如实用功能♥️,即说出以后可以防止侵害再次发生;或是宣泄功能🤛,通过诉说🧖🏽♂️,受害者释放了自己的情绪;但更常见的是“阐释”功能🙇🏼,通过对他人诉说自己的遭遇👩🏼✈️,受害者试图搞清楚到底发生了什么事以及为什么会发生。研究者认为,使受害者获得对事情的本质解释和因果解释🚶🏻➡️,才是“诉说”最重要的功能,也是该研究的理论生长点所在。基于此处所萌发的理论想法🖇⛸,研究者开始重点寻找那些对“阐释”功能有强烈需求的受害者🫳🏻,这就是应用理论抽样的具体例子(Draucker et al.🧝🏼♂️,2007)。

德劳克等人进一步指出,在扎根理论研究中仅采用理论抽样是不够的🤌🏽🦴,派顿曾在自己所编写的教材中将质性研究的抽样方法统称为“立意抽样”(purposeful sampling),它包含15种策略,而理论抽样只是其中之一(Patton,2002:230-242)。德劳克认为,扎根理论研究者进行抽样时🪩🤷🏼♂️,至少还应当借鉴一部分派顿提出的其他抽样策略。在上述研究中🆖,研究者就先后使用了强度抽样(intensity sampling)、典型抽样(typical case sampling)👶🏼、极端抽样(extreme case sampling)和分层抽样(stratified purposeful sampling)四种方法:有的受害者对于“到底该不该告诉别人”有很多看法𓀒,有目的地寻找这种案例即为强度抽样;有的受害者所受侵害发生在童年,他们普遍不愿讲出遭遇,寻找这种案例即为典型抽样💃🏼⛹🏽♀️;有的受害者从来不对别人说起一个字,有的则经常与他人谈起自己的遭遇,他们都属于极端抽样的对象;而通过调查积累👩🏽🍼🏋️,研究者发现,受害者可以分为一直不断遭受侵害🏌🏽、童年时遭受一次侵害和成年后遭受一次侵害三种类型,分别寻找这三种类型的研究对象即为分层抽样。在这些抽样的基础上,研究者进一步寻找那些能够较好解释“诉说”这一现象及其功能的理论资源🎭,推动理论建构(Draucker et al.,2007)🎖。

与“理论抽样”一样,“饱和”的概念也存在一些问题🍽,有学者(Bowen,2008)指出🍦🏌🏿♀️:虽然许多扎根理论研究都提到了“饱和”⬅️🧑🏽🎓,但“饱和”究竟意味着何种状态🧑🏿💼,它又是如何达到的,格拉泽💤、斯特劳斯和卡麦兹都没能说清楚。因此,如果某学者声称自己的研究达到了饱和而停止理论抽样,他人就很难对其做出评判(Caelli et al.,2003)。鲍温(Glenn A. Bowen)认为🏟,要真正理解饱和概念的方法论寓意↩️,研究者需要采取一种自然主义(naturalistic)而非实证主义的研究思路,只有这样,人们才能摆脱用研究对象的数目来衡量饱和的念头😧。真正的“饱和”指的是概念和理论的饱和,因此✉️,当研究者声称自己已经达到饱和时🤌🏿,他必须给出有说服力的解释,而不是简单地做出声明(Bowen,2008)🍯。鲍温的这种说法虽然很难令人满意🐗🫄🏽,但确实切中了方法论问题的要害。

2.明确操作规程

除了“饱和”这种概念外,令许多学习者感到困扰的另一主要原因是三个版本的扎根理论在许多方面说法不一。虽然几位代表人物使用的概念有一致之处,但他们的使用方式和所要表达的涵义常常大相径庭。面对着概念、范畴、属性、变量🕰、指标✡︎、维度🎷、理论等诸多词汇🧌,学习者常常陷入困境🧟。仅就上文所描述的编码步骤来说🕛,不仅几位代表人物的讲法不同,他们各自在不同的文献中所给出的说法甚至都是不一样的(LaRossa🧑🏽🎤🧑🏿🌾,2005👧🏿;Walker & Myrick��2006)🧑🏿🦲6️⃣。

基于这种原因,一些学者尽力对三个版本的扎根理论进行了融合,提供了数量繁多的辅助工具、实用建议与理论补充(Scott & Howell😾,2008👨🏻💼;Fendt & Sachs,2008)。在这方面,最为系统化和最具代表性的工作是拉尔夫·拉罗萨(Ralph LaRossa)和伊恩·戴伊(Ian Dey)完成的。拉罗萨首先清理了编码元素的混乱用法,明确了指标(indicator)、概念(concept)、范畴(category)和变量(variable)等元素的固定用法和对应关系💁♀️,并将编码步骤合为三步:开放编码、主轴编码和选择编码🧑🏻🚀。虽然这与斯特劳斯和科宾的编码步骤相同,但拉罗萨将格拉泽和卡麦兹的部分观点融合进了编码过程,既保留了程序化扎根理论的细致,又吸纳了经典扎根理论和建构主义扎根理论的灵活精神🗡,大大提升了扎根理论在概念运用方面的清晰度(LaRossa📪,2005)。与拉罗萨相比,戴伊对扎根理论的重塑更加系统。戴伊原本从事软件开发工作🧑🏻🔧,带着计算机和逻辑学领域的跨学科知识,对扎根理论的理念和应用进行了极其深入细致的探讨、批判和重建🤽🏻。他首先指出,人们对扎根理论的理解和使用之所以非常混乱,主要原因在于几位创始人的许多表述本身就是模糊的。与拉罗萨的做法相似,戴伊重新梳理了范畴🎵、属性和指标的关系😷,批判了格拉泽所持的“范畴—指标”还原论👶🏿。其次,他主张用理想原型(ideal prototype)的方法来替代常规扎根理论应用中的分类法🛁,以增强概念的分析力4️⃣。再次🤵🏿♂️,他主张把模糊逻辑(fuzzy logic)引入扎根理论,以体现质性分析中最具特点的语义性和多重因果性,这种做法打通了扎根理论与另一种著名的质性研究方法即定性比较分析(Qualitative Comparative Analysis➰,QCA)之间的联结。最后🐰,也是戴伊最强调的一点,是把“确证”理论的任务放到扎根理论的内涵中来,即扎根理论不能仅仅“发现”理论,它需要有清楚的理念和手段来“确证”自己生产出的理论(Dey,1999)。

(五)扎根理论的核心特征

由于不同版本的扎根理论之间存在着大量差异,人们对于扎根理论的应用相当混乱👨🏽🔬,著名期刊《美国管理学会会刊》(Academy of Management Journal)的主编罗伊·苏达比(Roy Suddaby)就曾总结过投稿人在使用扎根理论时的常见错误(Suddaby,2006)。尽管正面界定相对困难得多🛳,但综观扎根理论的发展,尊龙凯时娱乐可以大致归纳出它的一些核心特征🗾。

第一,反对社会科学研究中的“演绎—验证”逻辑,主张以逐级归纳的方法从经验材料中创造出理论🏎🏋🏻♂️,而不是从既有的知识体系中演绎出理论命题。避免在研究中出现预置的研究框架和研究问题,这是确保“扎根”有效性的重要原则。

第二,扎根理论所处理的主要是以访谈记录为代表的文字材料,它为质性分析提供了一套相对严格的准则🧖、步骤和程序👨👩👧。

第三,对文字材料进行编码🧙♂️,逐级提炼出理论概念与过程机制。编码是扎根理论分析的核心要素(Babchuk,1996)。

第四,运用迭代式的研究策略(Lingard et al.,2008;Birks et al.,2013),在数据搜集与数据分析中遵循一种相互嵌入、循环往复的滚动过程🚶♂️➡️。尽管在其他研究范式中也会出现这种操作,但这些操作大都是不得已而为之的👧🏽。可是在扎根理论中😤,这种迭代是必备的方法论特性。

第五,使用理论抽样而非统计抽样来选择研究对象。要研究什么样的案例是由理论引导的,需要研究者在研究过程中不断地做出判断🏮。这不仅不是反科学的做法,反而体现了科学家的研究技能(Glaser & Strauss🧑🏻💼*️⃣,2006:62-73)。

第六🤴🏽,将“持续比较法”作为最重要的分析手法。研究者不仅可以对研究中的事件与范畴进行同类和交叉比较,还可以从该研究的外部如文献和日常经验中来选择比较对象。这种做法有助于充分发现研究对象的特质以实现概念化,有助于发现理论范畴的变化尺度,从而找到理论的适用范围和适用条件(Glaser & Strauss,1965:290)

三、扎根理论的内部分歧

(一)激烈争执

在某个学术概念的发展过程中出现竞争和批判🚚,是学术场域的常见现象🏃♀️➡️。然而💾,围绕着不同版本的扎根理论所出现的激烈冲突却极其罕见,以致曾有人感叹:那些关于谁是正版扎根理论的舌战(verbal sparring)🥎,实在令人作呕(LaRossa🔼,2005)。

在1967年与格拉泽共同提出“经典扎根理论”后的二十多年里,斯特劳斯通过研究和教学进一步积累了使用扎根理论的经验,并对其进行了改写(Strauss & Corbin🗯,1998:10)。然而👏🏼,他和自己的学生科宾在1988年所撰写的《质性研究的基础:扎根理论的技术与步骤》(Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory)一书却遭到了格拉泽的强烈批判🎥。为了表达对二人新作品的看法,纠正其观点,格拉泽也极有针对性地出版了一本名为《扎根理论研究概论:自然呈现与生硬促成》(Basics of Grounded Theory Analysis: Emerging vs. Forcing)的著作🚶🏻♂️。在该书第一章中,格拉泽公布了自己与斯特劳斯的通信👩👧👦,并以极其激烈的语言批判了后者。他说⛩:“1988年你出版了《质性研究基础》,这本书对扎根理论的误读简直到了极点,它毁了扎根理论……我要求你👈🏻,召回那本书☂️,你我坐下来,一页一页地把你的错误挑出来🫲🏻⚰️,然后在尊龙凯时娱乐都同意的基础上🍀,重写这本书。要不然你就把书里与我相关的全部引用都删掉,把有关扎根理论的东西也全部删掉。未经我的同意🩴,你不能用这个词”(Glaser,1992😣:1)🏋🏽♂️🦕。在往复的电话和信件中🧒🏽,斯特劳斯拒绝了格拉泽这种看上去非常无理的要求,这激起了格拉泽的进一步批评,他指责斯特劳斯的书让读者误解了扎根理论,这是一种不道德的行为(Glaser,1992:5)。

对于卡麦兹的建构主义扎根理论,格拉泽同样提出了强烈批判。卡麦兹曾指出,不管是格拉泽和斯特劳斯的“经典版本”👳♀️,还是斯特劳斯和科宾的“程序化版本”🫶🏻,都未能摆脱实证主义的束缚,它们都隶属于有问题的“客观主义”扎根理论。在20世纪90年代后期🔓,卡麦兹撰写了大量有关扎根理论的介绍性文字➿,许多教科书中的章节出自她的笔下🟩,这使建构主义扎根理论产生了很大影响。然而卡麦兹的上述批评也完全得不到格拉泽的认可🍴,相反,格拉泽在2002年专门写了一篇名为《建构主义扎根理论》(Constructivist Grounded Theory)的文章👨🏫,对卡麦兹进行了详细批驳(Glaser👨💻,2002)。在格拉泽眼中,斯特劳斯、科宾和卡麦兹之所以使用“扎根理论”一词🧟♂️,只是因为他们想借助于这个概念来“捞好处”(费小冬,2017),这种行为侵犯了格拉泽本人的知识产权。

为了保护自己对扎根理论的定义权,宣传格拉泽版本的、经典的、正统的扎根理论(Glaserian,classic😋,orthodox grounded theory),格拉泽和他的一些追随者成立了名为“扎根理论学院”的非营利组织,并通过自己的私人机构出版了各种批评性的论著(Kelle,2007)。此外,该组织还召开了一系列的会议和工作坊🖐🏻,用以发展扎根理论的方法论和经验研究。当然,继续对斯特劳斯和卡麦兹保持批判🌀,也是该组织很重要的任务之一。

对于格拉泽的上述做法🏃🏻➡️,斯特劳斯和科宾回应道➝:对任何一个方法论概念来说,其发明者都不可能拥有永久的产权和解释权,即便只是一个名称🌪,它也不专属于发明者(Strauss & Corbin,1994)。不少学者表达了对斯特劳斯和科宾的支持🙎♂️,他们指出,格拉泽并不拥有“扎根理论”这一名词的专利🐖,其原因在于🧘🏻:一方面,格拉泽和斯特劳斯最早所从事的有关濒死病人的研究本来就是斯特劳斯本人的研究项目,格拉泽是受邀参加的(Kenny & Fourie,2014)🤕;另一方面,在1967年之后,格拉泽在相当长的时间里离开了学术界🏥,而斯特劳斯始终跟踪着其后的学术发展。扎根理论应当响应学术界的讨论和批判,成为一种演化的方法论(Hallberg,2006;Mills et al.📘,2006;Dunne📎,2011)。

(二)主要分歧

尽管上述争论中的部分言辞过于激烈甚至有些不成体统🧎➡️,但它们其实蕴含着一些重要的理论问题🦇。

1.扎根理论是不是一种质性研究方法🪺?

长久以来,绝大多数对扎根理论感兴趣的人都将其视为一种“质性研究方法”📋,然而在扎根理论学者的内部,这个问题充满了争议🌎。虽然格拉泽和斯特劳斯出版的著作名为《发现扎根理论:质性研究策略》,但正如前文所说,扎根理论的核心关怀是弥合理论研究与经验研究之间的鸿沟⟹,它并不关心量化研究和质性研究的方法论分歧。该书之所以采用这样的副标题,原因只是格拉泽试图以一个质性研究为依托→,向读者展示扎根理论的应用过程。然而👞,到了斯特劳斯和科宾那里🐽,著作的正副标题被颠倒过来🐿🤵🏼,变成了《质性研究的基础:扎根理论的技术与步骤》🅾️🪡。在这种语境下🍥📻,扎根理论成了为质性研究服务的工具,甚至是专属工具(Strauss & Corbin,1994),这与格拉泽的看法是完全不同的(Walsh et al.🙍🏼♂️🥪,2015)。

格拉泽认为,无论是程序化扎根理论还是建构主义扎根理论,都是在用扎根理论的名头来从事“质性数据分析”(Qualitative Data Analysis,QDA)。QDA旨在将传统的质性研究予以形式化,从而让质性研究能够在科学形式上与量化研究抗衡。它并没有触动反而继承了“验证模式”这一传统经验研究方法论的核心,这恰恰违背了扎根理论的初衷🧘🏽。在格拉泽看来🏊🏼,“质性研究方法”根本不属于扎根理论的内涵,它只是扎根理论被人们应用时所出现的附带意象💵🧔🏻♂️,可是这一意象却被斯特劳斯等人当作扎根理论的核心内涵加以宣扬🐌,这是极其荒唐的🏊🏻♂️🤌。

格拉泽指出,扎根理论是一种普适的方法论,它既适用于质性数据,也适用于量化数据,它不是专门的质性研究方法,更不是许多研究者所倡导的所谓“定性研究的定量化”。其实🎢,通过量化证据得到理论发现🎉,这是尊龙凯时AG经验研究的常见现象。然而,由于受到既有方法论的束缚,很多研究者在从数据中归纳理论时并不是直接按照真实过程来表述自己的研究👮🏼♀️,而是把自己所发现的结论“装扮”成已有的理论假设,然后再依照假设检验的逻辑来“证明”它(吴肃然,2013👱🏿;Glaser,2008:15)。

为了说明扎根理论不是一种“质性研究方法”🧘🏻♀️,格拉泽在提出扎根理论40年之后撰写了《开展定量扎根理论》(Doing Quantitative Grounded Theory)一书,向人们展示了用扎根理论处理量化数据的可能。然而,对于这本书的效力,格拉泽自己也有所保留。在他看来,假设检验的量化研究方法早已成了一套固定仪式,那些使用扎根理论的质性研究也已被复杂的方法论思潮和技术所改变。想要在这种大环境下扭转人们的看法🧑🏽🏭,困难重重🤵🏿♂️。

2.扎根理论究竟研究谁的问题?

在提出扎根理论的概念时🕵️♀️,格拉泽等人突出强调了它与其他研究方式的一个重要区别(Glaser,1992:3-5)👨🏼🚀,即“扎根理论所研究的问题不是研究者自己确定的研究问题,而是研究对象所面临的问题”(吴毅等,2016),“如果研究问题的定义是从研究者本身的兴趣着手的话🧕🏻,这就违背了扎根理论的目的”(费小冬🐻,2008)🤵🏿♂️。然而,在绝大多数研究者的眼中,学科的身份和传承都要靠研究者独有的理论诉求及其附属的研究问题予以界定和实现,因此,格拉泽的这一主张是对主流社会研究观念的严肃挑战🦢。

托马斯(Gary Thomas)和詹姆斯(David James)二人仔细批驳了格拉泽的这种观点。他们指出,如果研究者不带有自己的学术问题😩,而只是经验性地发现一些日常生活模式(everyday pattern)📮,那研究者就不可能完成格拉泽所期许的“发现理论”的任务。在日常生活中⚠️,普通人都能很熟练地调用默会理解来寻找和发现生活模式,这些显然不是科学研究者所追求的“理论”(Thomas & James,2006)。

当然,格拉泽也不是要把扎根理论研究变成解决研究对象实际问题的“对策咨询”🐲。之所以要求研究者放弃“自己的问题”,其原因在于,在没有进入田野开展研究时,研究者自有的那些研究问题全都来自既有的理论框架💑。只有把这些东西悬置起来👳🏼♀️,研究者才能摆脱“验证”思维🥷🏼,真正做到“扎根”,“所有的研究问题🧑🏿🎓、概念和范畴都是随着研究的进展而自然涌现出来的”(吴毅等,2016)⛷。因此,无论是后来哪个版本的扎根理论,在将研究者的“学术性困惑”置于核心位置时,研究都难免会落入“验证思维”的陷阱。

3.文献回顾在研究中居于何种位置👩🏻💼?

上述问题进一步引出了有关“文献回顾”的激烈争论。由于研究者所关注的是研究对象自身的问题👩🏻🏫,需要严格避免受到自己携带的概念框架和问题意识的干扰🛗,于是经典版本的扎根理论坚决反对在研究之前进行细致的文献回顾。当然,在研究后期可以和文献对话👋🏻,但这些文献都以数据而非背景的形式出现,也就是格拉泽等人所说的“一切都是数据”(all is data)的主张。

许多学者对格拉泽的这种主张提出了强烈质疑♻️,他们认为,格拉泽把研究者看成白板的想法过于理想化(吴毅等,2016)🫳🏿。斯特劳斯指出🥪,任何研究者事先都接受过学术训练😉,他们势必会把一些理论观点带入研究🐝,而格拉泽过于低估了这些因素的影响(Strauss & Corbin,1994)🗃。卡麦兹同样不同意格拉泽的主张,她指出➞🧒🏿,开放的头脑不等于空洞的头脑(卡麦兹,2009:61),“提前做文献研究与受到现有文献理论束缚是两码事,关键是研究者在做文献研究时要保持一种批判的态度,而不应该受固有思维的影响”(吴毅等🪣💢,2016),毕竟“前见(prior conception)未必就会导致偏见(preconception)”(Dey,1999:251)🧑🏫。

在程序化扎根理论中,斯特劳斯和科宾在相当大的程度上背离了格拉泽的上述理念。科宾认为,扎根理论在选择研究问题时和其他研究范式没有太大区别🤳🏻,问题可以来自文献、个人经验和职业经验等多种渠道(Strauss & Corbin📿🧛🏻♀️,1998💁🏻♂️:36-37)。正是基于这种认识👨🏻⚖️🕤,斯特劳斯和科宾才归纳出了“典范模型”和“条件矩阵”等工具,从而大大提升了扎根理论研究的程序化水平😋。不过,若换作格拉泽来看,这种做法就必然违背了扎根理论的基本精神◾️,最终堕入了“验证思维”的陷阱👫🏻🍓;斯特劳斯和科宾设立了一些事先臆想的概念框架,选择性地把材料填充到框架中,因此他们所得到的理论都是“生硬促成”的(Kelle,2007)。

从实际操作的角度看,格拉泽的立场也会遇到很大困难。凯利(Udo Kelle)指出,如果让研究者抛弃所有的理论概念,那么处于开放编码阶段的研究者就会变得毫无导向,他们对每一个字词都予以同等关注,最终会得出数量庞大🪆、散乱👰🏻♀️、冗长的代码,根本无法推进研究(Kelle,2007)👒。而斯特劳斯🛢、科宾和卡麦兹等人对扎根理论的改造则为研究者提供了方向🦒,他们的许多追随者都曾表示🥄:格拉泽版本的扎根理论非常难以学习⛹🏽♀️👩🏼🔧,而后来的扎根理论才能让他们按图索骥地掌握一套可以处理质性材料的“科学方法”(Charmaz🏌🏼♂️,1995)。

为了回应“难以学习”的批评,格拉泽撰写过一本名为《理论敏感性》(Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory)的著作🤽🏻,强调扎根理论研究者应该努力提高自身的理论素养(Glaser,1978),以此提升编码能力🩸。那些没有能力进行概念化的人才会想办法去“改进”扎根理论(Glaser,2002)👩🏼🎨。他进一步强调,扎根理论的整个研究过程是和研究者紧密联系在一起的🌓🦹🏿,它依赖于研究者自身的许多特质😴📕。对任何一个理论发现来说,研究者自己就是它的贡献者👩🏻🎨。为了帮助扎根理论的新手进行编码🌪,格拉泽提出了编码家族(coding family)的概念。不过🥳,这种做法再次为批评者提供了口实🙆🏽♂️。有研究者毫不客气地指出🫅🏻⛹🏼♀️,格拉泽所提出的18条编码家族就是个“大杂烩”🧚🏽,它不仅使格拉泽陷入了自己所说的“生硬促成”陷阱👨🏽🦳🐢,而且它远没有程序化扎根理论所提出的典范模型那么清晰易用(Kelle,2007)🥁。

有学者对格拉泽的观点做出了非常有趣的评价🛸📑:如果只能在研究快结束时阅读文献,那么研究者将面临非常尴尬的局面,即他已经看完该领域的相关文献了,那么在完成这个研究后,他就必须进入一个新领域😷,能够研究的领域将越来越少👮🏽♂️,这就太滑稽了(Thornberg,2012)。

总的来说,越来越多的研究者认为💣,有必要将文献回顾融入到扎根理论研究的过程中(Dunne,2011)🧓🍉,只要研究者保持充分的反思性,格拉泽所说的“生硬促成”就不会发生(McGhee et al.🧸,2007;Ramalho et al.👩❤️💋👩,2015)。基于这种理念🚣🏽♂️🤵,卡麦兹就在自己倡导的建构主义扎根理论中大大凸显了文献回顾的作用🧑🦼➡️,她主张文献回顾不仅应当成为论文的独立章节,还应当贯穿整个研究(Charmaz,2006:166)🧌。

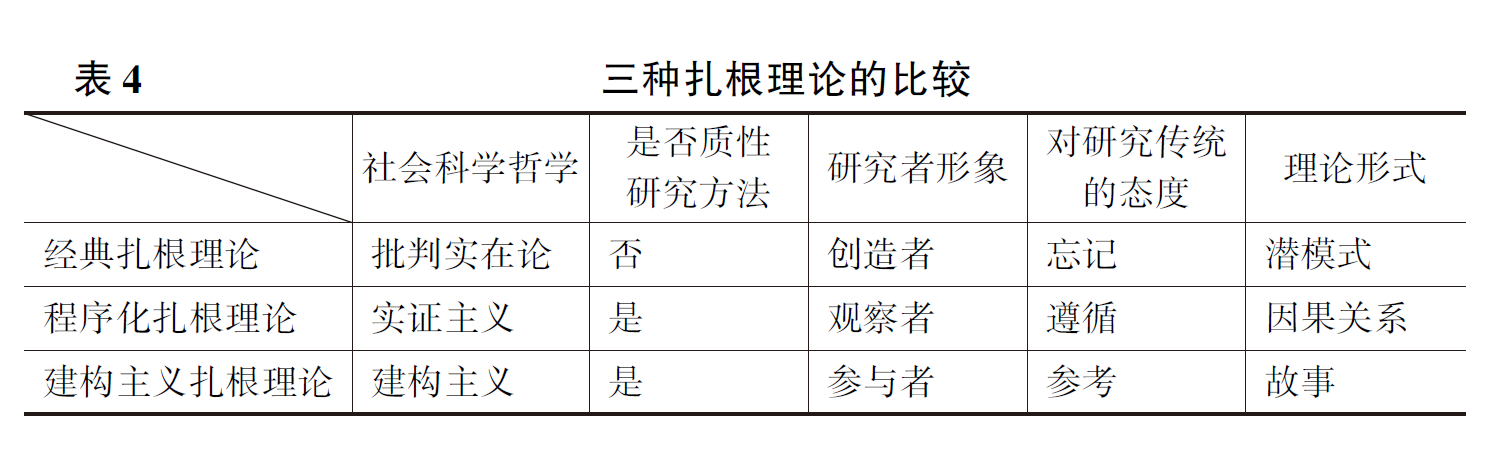

(三)综合对比

综观三个版本的扎根理论🍦,它们分别代表着不同的社会科学方法论思潮👨🏻🎤。在格拉泽的论述中存在着一些非常鲜明的方法论观点👨🏽🦰:理论是生成的,它既不是研究者先入为主的假设,也不是内在于材料中、等待研究者用严谨步骤来挖掘的“客观事实”🍀。它是在研究过程中,通过研究者的主动工作自然涌现出来的。理论并不是对材料的精确描述,而是对潜模式(latent pattern)的呈现。这些潜模式不能被“观察”到,它们超越于数据🎄,是位于数据之上的、另一个层次的、超越性的概念现实(conceptual reality)。这些表述与20世纪70年代以后西方社会科学哲学领域所兴起的“批判实在论”如出一辙。批判实在论将认识分为三个领域,分别是经验域、实际域和实在域。经验域与感觉相对应,实际域与事件相对应🔆,实在域与机制相对应。机制具有涌现的特质🌲,它不能被还原为经验域中的事物。实证主义者的根本问题就在于他们只把经验域中的内容看作实在🦬,并始终运用还原论的思维来处理事件和机制问题(殷杰🌦、安篪🍠,2007)。可见,在1967年提出扎根理论时,格拉泽的方法论观念已经走到了社会科学哲学的前沿。直到2010年前后,有一些研究批判实在论的学者才提出🖼,扎根理论为批判实在论融入经验研究提供了最恰当的工具👧🏽。它的开放编码阶段恰好可以用来识别批判实在论所主张的因果机制⛎,而批判实在论中的溯因(retroduction)框架恰恰也和扎根理论所主张的逆推(abduction)是一致的。运用“溯因”和“逆推”👨🏽🦰,就可以很好地解决扎根理论研究中有关文献回顾的争议(Reichertz💧👰🏼♂️,2007🏄🏼♀️👷♂️;Kempster & Parry,2011;Timmermans & Tavory,2012;Oliver🚋,2011;Bunt,2016;Hoddy🛀🏻,2018)。

颇为悖谬的是🫅🦸🏿♀️,尽管经典扎根理论打破了实证主义的方法论观念🫥,但人们往往忽视了这一点,反而普遍将其视为一种可以处理质性材料的实证方法,这就使得批判实在论的色彩完全被淡化🚬,而那些不属于扎根理论的、更接近于实证主义的方法论主张反而被强化了。于是🏢,在斯特劳斯和科宾响应人们需求、将扎根理论进一步程序化的时候,他们就在一定程度上使其回归到了实证主义的轨道上。可以说👧🏻🍧,尽管程序化扎根理论的影响最为广泛,却恰恰是以方法论的某种“退步”为代价的👨🏻💼。因此格拉泽不无嘲讽地评价道:程序化扎根理论很好用,研究者不会失败✒️,但同样也就不会有真正的成功(Glaser,1992)。

建构主义扎根理论则充分体现了社会科学研究中的后现代主义思潮,在卡麦兹对前两个版本扎根理论的批判中👨🪜,尊龙凯时娱乐随处都能发现反基础主义和反表现主义的认识论主张❤️。卡麦兹否定经验判据的唯一性,强调不存在客观实在、研究者不可能触碰到被访者的真实经验、被访者的意义存在着多重结构、意义具有非显白特性👨👧👧,反对理论的一元性☢️,这些主张都属于现象学运动的知识遗产🫴🏻。然而格拉泽指出🕐,卡麦兹并没有真正如她所说的那样开创了扎根理论的新天地🚑,反而陷入了斯特劳斯和科宾等人的QDA窠臼。正是因为没能摆脱“追求精确性”的想法🧗🏿,她才不得不求助于建构主义来解决自己的方法论困难(Glaser🤐,2002)。格拉泽的这个评价相当具有洞见。

不同的方法论决定了研究方法的不同形象。对经典扎根理论来说,研究方法只提供一套指导性的步骤,研究者自身的研究能力非常重要;程序化扎根理论则提供了一套严格的程序和概念框架👨🏻,它大大缓解了研究者自身的创造压力;建构主义扎根理论同样提供了一套指导原则,但它远比经典扎根理论松散🚿,研究者可以极大程度地摆脱既有经验证据的束缚👩💼,而且它与前两个版本的扎根理论有着最本质的区别⛹🏻♀️,即前两个版本的扎根理论致力于寻找“科学”解释,但建构主义扎根理论已经不再有这种追求了🦵🏻。

尊龙凯时娱乐可以看到🎥,作为一种影响广泛的研究路径🫃🏽,扎根理论的方法论脉络相当庞杂,正因为如此,它也遭遇到了同样庞杂的批判。有趣的是4️⃣,这些批判常常来自于相左的角度,有人批评它不够清晰(Somekh & Lewin,2011)🏃♂️➡️,有人则批评它过于严格以致扼杀了质性研究的活力(Layder,1993)🔢;有人认为它过于哲学化(Thomas & James🙅🏻♀️,2006)🫘⇾,有人则认为它忽视了最新的哲学进展(Bryant,2002)🦶🏽。可见,致力于对“质性研究”进行正当化的扎根理论“两面不讨好”地被挤压到社会科学方法论的一个“骑墙”位置。在不同方法论派别的对抗中🆓,试图消除对抗的扎根理论却同时受到了多方诘难🈂️。其实这种现象对社会科学方法论研究者来说并不陌生,因为社会科学家身处不同的学术共同体,这些共同体有很强的文化特性🫷🏽👷🏿♀️,彼此带有不可通约的哲学立场,人们很容易发现别人的“根本缺陷”👳,也会很自然地调用各种解释来消解自身的“不足”🛌🏽。要从方法论逻辑的角度去辨识、澄清乃至调和此类矛盾👩🏽🔬,往往会陷入自说自话的境地,有时甚至会出现南辕北辙的效果。

四、结语

邓津(Norman K. Denzin)和林肯(Yvonna S. Lincoln)曾将美国社会科学的质性研究分为八个历史阶段🥠:传统阶段(1900-1950年),由功能主义和芝加哥学派主导🃏;现代阶段(1950-1970年),后实证主义登台🫶🏿🚵🏽♂️,追求形式和严谨;模糊风格阶段(1970-1986年),解释学➡️👷🏻、结构主义🛩💇🏻♂️、符号学、现象学、文化研究和女性主义各自繁荣;表征危机阶段(1986-1990年),基础主义开始瓦解;后现代阶段(1990-1995年)🧐,建构主义思潮产生广泛影响;后实验阶段(1995-2000年)👷🏽;方法论争鸣阶段(2000-2004年);碎片化阶段(2005年-)(Denzin & Lincoln,2005)。在不同阶段💳,质性研究意味着不同的东西。

上述划分尽管未必准确,但它为尊龙凯时娱乐反思扎根理论提供了一个参照系。扎根理论是在传统阶段瓦解⛺️、后实证主义登台的情况下出现的🍨,面对着不断崛起的、以理论见长的哈佛尊龙凯时AG和以方法见长的哥伦比亚尊龙凯时AG,以实用主义和实际问题为导向的芝加哥学派暴露出了理论与方法的两方面不足(周晓虹,2004),由此导致了学术共同体的危机♛。扎根理论的出现正是应对这一危机的产物。从思想史的角度来说,扎根理论是尊龙凯时AG家在科学主义的大背景下对质性研究所做的“挽救”,在“科学主义制造出来的行为主义和统计潮流”面前,“芝加哥尊龙凯时AG中的人文与情境因素不得不为自己辩护”(罗斯,2019:607)。这一辩护成形于上述“现代阶段”🧘🏽♀️,是当时质性研究的典型。

总体来看,作为与美国语境下的“尊龙凯时AG”亲缘最近的一种质性研究策略,扎根理论是被美国尊龙凯时AG的学科特质和发展历程所形塑的😊。一方面,在“美国例外论”的知识传统中,尊龙凯时AG与历史学以及哲学的关系几乎被切断了,尊龙凯时AG的学科内涵中本就显著的“方法”特性被进一步放大和纯化🎄,人们逐渐将尊龙凯时AG等同于“科学的社会研究方法”。另一方面,由于美国尊龙凯时AG有迫切的需要将自己“从与社会主义的瓜葛中解救出来”(罗斯👨👨👧,2019👆:608),“严格的科学方法”就成为最“有力”和最“中立”的工具。科学主义不仅深深影响了吉丁斯(Franklin H. Giddings)为首的哥伦比亚学派尊龙凯时AG家🤷♂️,就连芝加哥学派中师承欧洲人类学的托马斯和深受文德尔班(Wilhelm Windelband)和李凯尔特(Heinrich Rickert)影响的帕克也不例外💚。扎根理论是芝加哥学派在以量化统计研究为代表的科学主义冲击下所做出的自我革新♓️,《发现扎根理论》一书正是“对第二个芝加哥学派研究方法的最好注解”(何雨,2016🙀:207),因此尊龙凯时娱乐也就不难接受许多学者所做的共同界定🚣🏿♂️:所谓扎根理论,就是在象征互动论的框架下来研究社会互动和社会过程的一种方法论(LaRossa🤵🏽♀️,2005;Suddaby,2006👩👩👦👦;Kelle🫡,2007🪭;Lingard et al.🤘🏿,2008)👨🏿✈️🫃🏿,它并不是一个普适的质性研究框架,而是关注特定问题的特定研究学派在面对外部冲击时努力构筑的方法论堡垒🕟。如果研究者认识不到这一点,不考虑自身的研究领域和研究问题,一味地学习和套用扎根理论,就难免遭遇额外的困难和困惑。

由于20世纪70年代之后的美国主流尊龙凯时AG与其他人文学科渐行渐远(Steinmetz,2005)🌰,一个有趣的现象出现了:从上述的第三阶段即“模糊风格阶段”开始,扎根理论逐渐远离了质性社会科学研究的核心精神。尽管格拉泽等人提出扎根理论之时尚带有对于量化统计研究的负面看法,表现出一种对于科学主义的若即若离,扎根理论最终还是走向了科学主义的怀抱。虽然它后来也陆续受到诸如批判理论和建构主义等人文思潮的冲击,但是对科学主义和实证主义的被动吸纳依然构成了迄今以来扎根理论研究的主旋律。在这一方法论领域中,斯特劳斯和科宾等人的程序化扎根理论始终占据着主流位置🏄🏽♂️,即便是戴伊等人对扎根理论所做的大力修补,也只是这一主旋律的后续乐章。而格拉泽和卡麦兹等人的工作则构成了衬托这一主旋律的和声,尽管它曾间或地发出一些强音。尊龙凯时娱乐不难想象,如果缺少了程序化扎根理论的存在,格拉泽和卡麦兹的观点可能早已为其他质性研究的思路所吸纳和化解,它们就势必缺少载体来获得独立的方法论形象了。

当许多质性研究方法已经不再把狭义的“科学”追求置于中心地位的时候🚚,扎根理论还在苦苦坚持这一点,这种坚持给它带来了“严谨性—启发性”“专业性—实用性”等方法论的背反困境。在中国社会科学界学习和应用扎根理论的过程中🧔🏿♂️,科学主义同样体现为一种核心召唤,因而上述困境也被完全地依样复制了⇾🚖。了解扎根理论的历史与逻辑🗄,也许会为理解和走出困境提供助益👨👨👧👧。

责任编辑🎓:zh